Au XIXe siècle, la dynastie Qing était en proie à des troubles politiques et à des problèmes économiques. Confronté aux incursions occidentales et aux menaces d’un Japon émergent, le gouvernement chinois était au bord de l’effondrement. À la tête de cet empire en déclin se trouvait l’impératrice douairière Cixi. Mal conseillée et accablée par des problèmes sans fin, son règne est souvent cité comme la principale cause de la chute prématurée de l’empire.

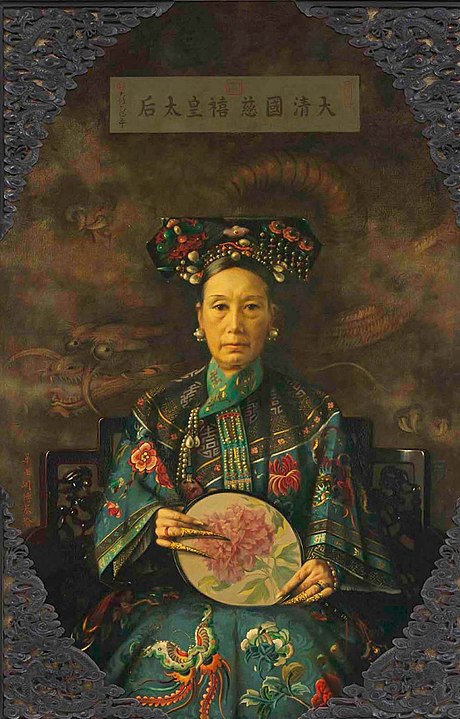

Pour les historiens et les observateurs occidentaux, le nom de Cixi évoque l’image grotesque d’un despote s’accrochant au pouvoir et résistant au changement. Cependant, des perspectives révisionnistes émergentes soutiennent que la régente a servi de bouc émissaire pour l’effondrement de la dynastie. Comment cette « Dame Dragon » a-t-elle façonné l’histoire de la Chine, et pourquoi divise-t-elle encore les opinions ?

Les premières années : l’ascension de l’impératrice douairière Cixi

Née en 1835 sous le nom de Yehe Nara Xingzhen dans l’une des familles mandchoues les plus influentes, la future impératrice douairière Cixi était réputée pour être une enfant intelligente et perspicace, malgré son manque d’éducation formelle. À 16 ans, elle entra officiellement dans la Cité Interdite en étant choisie comme concubine de l’empereur Xianfeng, alors âgé de 21 ans.

Bien que débutant comme concubine de rang inférieur, elle s’éleva rapidement après avoir donné naissance à son fils aîné, Zaichun, le futur empereur Tongzhi, en 1856. Avec la naissance de cet héritier prometteur, la cour tout entière célébra l’événement avec faste et réjouissances.

En dehors du palais, cependant, la dynastie était submergée par la révolte des Taiping (1850-1864) et la Seconde Guerre de l’Opium (1856-1860). Après la défaite de la Chine dans ce dernier conflit, le gouvernement fut contraint de signer des traités de paix entraînant des pertes territoriales et des indemnités écrasantes.

Craignant pour sa sécurité, l’empereur Xianfeng se réfugia à Chengde, la résidence d’été impériale, emmenant sa famille et laissant la gestion des affaires d’État à son demi-frère, le prince Gong. Accablé par cette série d’événements humiliants, l’empereur Xianfeng mourut en 1861, laissant le trône à son fils Zaichun, alors âgé de cinq ans.

Gouverner dans l’ombre : la régence de l’impératrice douairière Cixi

Avant sa mort, l’empereur Xianfeng avait désigné huit hauts fonctionnaires pour guider le jeune empereur Tongzhi jusqu’à sa majorité. Cixi, alors connue sous le nom de Noble Consort Yi, orchestra un coup d’État, connu sous le nom du Coup de Xinyou, avec la première épouse de l’empereur défunt, l’impératrice Zhen, et le prince Gong, afin de s’emparer du pouvoir. Les veuves obtinrent le contrôle total de l’empire en tant que régentes.

L’impératrice Zhen fut renommée impératrice douairière « Ci’an » (signifiant « paix bienveillante »), et la Noble Consort Yi devint impératrice douairière « Cixi » (signifiant « joie bienveillante »). Bien qu’étant les dirigeantes de facto, les régentes ne pouvaient être vues durant les audiences et devaient donner leurs ordres derrière un rideau. Ce système, connu sous le nom de « gouvernement derrière le rideau », avait déjà été adopté par plusieurs femmes influentes dans l’histoire chinoise.

Dans la hiérarchie, Ci’an précédait Cixi, mais la première n’étant pas intéressée par la politique, Cixi tirait en réalité toutes les ficelles. Les interprétations traditionnelles de cet équilibre du pouvoir, ainsi que du coup d’État de Xinyou, ont souvent présenté Cixi sous un jour négatif.

Certains historiens ont utilisé ce coup d’État pour illustrer sa nature cruelle, soulignant comment elle poussa certains régents désignés au suicide ou les dépouilla de leur autorité. D’autres ont également critiqué Cixi pour avoir relégué au second plan la plus discrète Ci’an afin de consolider son pouvoir, ce qui témoignerait de son caractère rusé et manipulateur.

L’impératrice douairière Cixi et le mouvement d’auto-renforcement

Malgré les nombreuses critiques à son encontre, les efforts conjoints de l’impératrice douairière Cixi et du prince Gong pour moderniser la nation au milieu du XIXe siècle ne doivent pas être ignorés. La restauration de Tongzhi, qui faisait partie du mouvement d’auto-renforcement, fut lancée par Cixi en 1861 afin de sauver l’empire.

Cette période de revitalisation permit au gouvernement Qing de réprimer la révolte des Taiping ainsi que d’autres soulèvements dans le pays. Plusieurs arsenaux inspirés de l’Occident furent également construits, renforçant considérablement la défense militaire de la Chine.

Parallèlement, la diplomatie avec les puissances occidentales s’améliora progressivement, dans le but de modifier l’image de la Chine, souvent perçue en Occident comme une nation arriérée. Cela se traduisit par l’ouverture du Zongli Yamen (Conseil des affaires étrangères) et du Tongwen Guan (École de l’apprentissage combiné, enseignant les langues occidentales).

Au sein du gouvernement, des réformes permirent de réduire la corruption et de promouvoir des fonctionnaires compétents, quelle que soit leur origine ethnique, mandchoue ou non. Soutenues par Cixi, ces mesures marquèrent un tournant majeur dans la tradition de la cour impériale.

Éviction de l’opposition : L’emprise de l’impératrice douairière Cixi sur le pouvoir

Bien que l’impératrice douairière Cixi reconnaissait les talents au sein de la cour impériale, elle n’hésitait pas à agir par paranoïa lorsque ces talents devenaient trop influents. Cela était particulièrement visible dans ses efforts pour affaiblir le prince Gong, avec qui elle avait pourtant travaillé à stabiliser la nation après la mort soudaine de l’empereur Xianfeng.

En tant que prince-régent, le prince Gong joua un rôle clé dans la répression de la révolte des Taiping en 1864 et exerça une influence considérable au sein du Zongli Yamen et du Grand Conseil. Craignant que son ancien allié ne devienne trop puissant, Cixi l’accusa publiquement d’arrogance et le priva de toute autorité en 1865. Bien que le prince Gong ait ensuite retrouvé une partie de son pouvoir, sa relation avec sa demi-belle-sœur, Cixi, devint de plus en plus acrimonieuse.

Les manœuvres politiques de l’impératrice douairière Cixi

En 1873, les deux co-régentes, l’impératrice douairière Cixi et l’impératrice douairière Ci’an, furent contraintes de rendre le pouvoir à l’empereur Tongzhi, alors âgé de 16 ans. Cependant, la gestion maladroite des affaires d’État par le jeune souverain ouvrit la voie à un retour en régence pour Cixi. Sa mort prématurée en 1875 plongea le trône dans une situation périlleuse, sans héritier direct – un cas sans précédent dans l’histoire chinoise.

Voyant une occasion d’orienter l’empire dans la direction qu’elle souhaitait, Cixi imposa son neveu, le jeune Zaitian, âgé de trois ans, en le proclamant son fils adoptif. Cela enfreignait le code de succession des Qing, qui interdisait qu’un héritier soit issu de la même génération que le souverain précédent. Pourtant, sa décision ne fut pas contestée à la cour. Ainsi, en 1875, l’enfant devint l’empereur Guangxu, rétablissant de facto la co-régence et permettant à Cixi d’exercer une influence totale depuis les coulisses.

Grâce à la maîtrise politique de Cixi, la crise de succession fut résolue et permit la poursuite de la deuxième phase du Mouvement d’auto-renforcement. Durant cette période, la Chine développa ses secteurs du commerce, de l’agriculture et de l’industrie sous la direction de Li Hongzhang, un proche conseiller de Cixi. Général et diplomate chevronné, Li joua un rôle essentiel dans le renforcement de l’armée chinoise et la modernisation de la marine pour faire face à l’expansion rapide de l’Empire japonais.

D’une réformatrice à une conservatrice radicale

Alors que la Chine semblait sur la bonne voie vers la modernisation grâce au Mouvement d’auto-renforcement, l’impératrice douairière Cixi devint de plus en plus méfiante face à l’occidentalisation accélérée. La mort inattendue de sa co-régente Ci’an en 1881 la poussa à resserrer son emprise sur le pouvoir et à affaiblir les réformateurs pro-occidentaux au sein de la cour.

Parmi eux figurait son principal rival, le prince Gong. En 1884, après son échec à empêcher les incursions françaises au Tonkin (Vietnam), une région sous suzeraineté chinoise, Cixi l’accusa d’incompétence. Elle profita alors de l’occasion pour le destituer de ses fonctions au Grand Conseil et au Zongli Yamen, plaçant à la tête des institutions des personnalités lui étant loyales.

En 1889, Cixi mit fin à sa deuxième régence et remit officiellement le pouvoir à l’empereur Guangxu, qui avait atteint sa majorité. Bien que « retirée », elle demeura une figure clé de la cour impériale, les fonctionnaires continuant de solliciter son avis sur les affaires d’État, parfois même en contournant l’empereur. Après la défaite écrasante de la Chine lors de la Première Guerre sino-japonaise (1894-1895), le retard technologique et militaire du pays fut mis en évidence. Les puissances occidentales profitèrent également de l’occasion pour imposer de nouvelles concessions au gouvernement Qing.

Conscient de la nécessité d’un changement, l’empereur Guangxu lança en 1898 la Réforme des Cent Jours avec le soutien de réformistes tels que Kang Youwei et Liang Qichao. Dans cet élan de modernisation, il échafauda un plan pour évincer la conservatrice Cixi. Furieuse, celle-ci organisa un coup d’État pour renverser l’empereur Guangxu et mettre fin à la Réforme des Cent Jours.

De nombreux historiens considèrent que, en annulant ces réformes, le conservatisme de Cixi a privé la Chine de sa dernière chance d’un changement pacifique, accélérant ainsi la chute de la dynastie Qing.

Le début de la fin : La révolte des Boxers

Au milieu des luttes de pouvoir à la cour impériale, la société chinoise se retrouva de plus en plus divisée. Frustrés par l’instabilité politique et les troubles socio-économiques généralisés, de nombreux paysans attribuèrent le déclin de la Chine aux incursions occidentales. En 1899, des rebelles surnommés « Boxers » par les Occidentaux se soulevèrent contre les étrangers dans le nord du pays, détruisant des biens et attaquant les missionnaires occidentaux ainsi que les chrétiens chinois.

En juin 1900, alors que la violence atteignait Pékin et que des légations étrangères étaient détruites, la cour Qing ne pouvait plus ignorer la situation. L’impératrice douairière Cixi décréta alors que toutes les armées devaient attaquer les étrangers, une décision qui allait provoquer une riposte des puissances étrangères bien au-delà de ses attentes.

En août, une Alliance des huit nations, composée de troupes allemandes, japonaises, russes, britanniques, françaises, américaines, italiennes et austro-hongroises, envahit Pékin. Tout en libérant les étrangers et les chrétiens chinois, ces forces pillèrent la capitale, forçant Cixi à fuir vers le sud-est, à Xi’an.

La victoire décisive des alliés aboutit à la signature du controversé Protocole des Boxers en septembre 1901, imposant des conditions punitives qui affaiblirent encore davantage la Chine. Cixi et l’empire durent payer un lourd tribut : plus de 330 millions de dollars en réparations ainsi qu’une interdiction d’importer des armes pendant deux ans.

Trop peu, trop tard : Le dernier combat de l’impératrice douairière Cixi

La révolte des Boxers marqua un point de non-retour, révélant l’impuissance de l’empire Qing face aux incursions étrangères et à une colère populaire grandissante. Après avoir publiquement assumé la responsabilité des terribles conséquences pour l’empire, l’impératrice douairière Cixi lança une campagne de dix ans visant à restaurer la réputation de la Chine et à regagner la faveur des puissances étrangères.

Dès le début des années 1900, elle mit en place les réformes des Nouvelles Politiques pour moderniser l’éducation, l’administration publique, l’armée et le gouvernement constitutionnel. Tirant des leçons des défaites militaires de l’empire, elle orienta les réformes vers l’instauration d’une monarchie constitutionnelle.

Le système des examens impériaux fut aboli au profit d’un modèle éducatif occidental, et des académies militaires furent établies à travers le pays. Sur le plan social, Cixi entreprit également des réformes inédites, telles que l’autorisation des mariages entre Hans et Mandchous ainsi que l’abolition du bandage des pieds.

Malgré ces réformes bien intentionnées, elles ne suffirent pas à enrayer le déclin de l’empire et alimentèrent au contraire de nouvelles contestations populaires. Face à la montée des révolutionnaires anti-impérialistes, tels que Sun Yat-sen, l’empire sombra une fois de plus dans le chaos. En 1908, l’empereur Guangxu mourut à l’âge de 37 ans, un événement largement attribué à Cixi, qui aurait orchestré son empoisonnement pour l’empêcher de reprendre le pouvoir.

La puissante impératrice douairière Cixi s’éteignit à son tour le lendemain, après avoir désigné comme successeur son arrière-petit-neveu, le jeune Pu Yi, dernier empereur des Qing. Après la mort de la « Dame Dragon », un nouveau chapitre troublé de l’histoire chinoise s’ouvrit : la dynastie Qing s’acheminait inexorablement vers sa fin avec la Révolution de Xinhai en 1911.

L’héritage de l’impératrice douairière Cixi

En tant qu’autorité suprême, c’est indéniablement Cixi qui porta la responsabilité des décisions ayant plongé l’empire dans le chaos. Son mépris des puissances occidentales et sa gestion désastreuse des relations diplomatiques culminèrent avec son soutien mal avisé aux Boxers. Son goût immodéré pour le luxe, manifeste dans son opulent Palais intérieur, contribua également à ternir son image.

Son obsession pour son apparence, son amour pour la photographie et les récits détaillés de son mode de vie somptueux continuent d’alimenter les imaginaires populaires aujourd’hui. Avec une habileté politique évidente, elle reste dans l’histoire chinoise comme une dirigeante manipulatrice, impitoyable envers toute opposition.

Cependant, certains révisionnistes soutiennent que Cixi a été transformée en bouc émissaire du conservatisme, à l’instar de Marie-Antoinette pendant la Révolution française. Face à l’ampleur des incursions occidentales et aux conflits internes, elle aurait aussi été une victime des circonstances.

Avec Ci’an et le prince Gong, elle contribua au Mouvement d’auto-renforcement, qui modernisa l’empire après la Seconde Guerre de l’Opium. Plus encore, ses réformes durant la période des Nouvelles Politiques posèrent les bases de changements sociaux et institutionnels majeurs après 1911.

Nous aimons tous une histoire dramatique sur l’ascension au pouvoir et la chute en disgrâce d’une figure historique. Cependant, affirmer que Cixi a, à elle seule, causé la chute de la dynastie Qing serait une exagération grossière, au mieux. Plus d’un siècle s’est écoulé depuis sa mort en 1908, et pourtant, son impact sur l’histoire chinoise continue d’être débattu. Peut-être qu’avec des interprétations plus nuancées, il ne faudra pas un autre siècle pour que l’histoire porte un regard plus neuf et plus clément sur cette impératrice douairière énigmatique.