La révolte des Taiping, qui éclata en 1850, devint la guerre civile la plus meurtrière de l’histoire humaine. Les historiens estiment qu’elle aurait pu faire jusqu’à 30 millions de morts. Pourtant, contrairement à la guerre civile chinoise, elle est largement oubliée en Occident, malgré l’implication d’officiers français, britanniques et américains.

La grande dynastie Qing sombra dans la guerre civile après des décennies de mécontentement social, de tensions économiques et d’une soumission croissante à l’Occident. Ce conflit allait durer quinze ans, ravager l’empire et le mettre sur la voie de l’effondrement.

La dynastie Qing avant la révolte des Taiping

La dynastie Qing fut fondée au milieu du XVIIe siècle lorsqu’une alliance de rebelles s’empara du pouvoir de la dynastie Ming et conquit Pékin en 1644. Après avoir consolidé leur domination, les Qing menèrent une campagne d’expansion et de développement.

Au XVIIIe siècle, la dynastie Qing atteignit l’apogée de sa puissance. Les empereurs Yongzheng (r. 1723-1735) et Qianlong (r. 1735-1796) étendirent l’empire sur 13 millions de kilomètres carrés. L’économie connut une croissance rapide. La Chine exportait des produits tels que le thé, la soie et la célèbre porcelaine bleue et blanche, très prisée en Occident. Ces marchandises étaient payées en argent, donnant à la Chine le contrôle d’une grande partie des réserves mondiales de ce métal précieux et un excédent commercial face à l’Occident.

La population connut également une explosion démographique, doublant de 178 millions d’habitants en 1749 à près de 432 millions en 1851. Les villes chinoises se développèrent, et de nouvelles cultures provenant du Nouveau Monde, comme la pomme de terre, le maïs et l’arachide, furent introduites. Cette période, allant de 1683 à 1839, est connue sous le nom de « Haut Qing ».

Malgré ces succès, le pays devint de plus en plus instable vers la fin de cette période. Sur le plan économique, la croissance démographique massive devint un fardeau. Les cultures du Nouveau Monde contribuèrent dans un premier temps à soutenir cette croissance, mais leur culture intensive et les systèmes d’irrigation massifs entraînèrent l’érosion et la dégradation des terres arables.

Une grande partie de la population se retrouva affamée, et l’excès de main-d’œuvre dû à cette explosion démographique provoqua un chômage de masse, alors même que les impôts élevés de l’État Qing continuaient de peser sur le peuple. Ces difficultés furent aggravées par l’addiction à l’opium, qui se propagea à grande échelle parmi la population chinoise après l’introduction massive de la drogue par la Compagnie britannique des Indes orientales.

Les racines de la révolte des Taiping

Alors que les conditions de vie du peuple se dégradaient, la bureaucratie Qing et la cour impériale devenaient de plus en plus fastueuses et corrompues. Les fonctionnaires Qing détournaient les recettes fiscales et les fonds publics, extorquaient la population et s’enrichissaient aux dépens du pays. À la cour impériale, les favoris de l’empereur, tels que Heshen, le grand conseiller de Qianlong, étaient couverts de privilèges et accumulaient des fortunes colossales grâce à leur position.

En parallèle, la Chine se trouvait de plus en plus sous la domination des puissances occidentales, notamment les Britanniques. Après la première guerre de l’Opium (1839-1842), qui révéla l’arriération militaire chinoise dans une défaite écrasante face à l’Empire britannique, les Qing durent signer le traité de Nankin.

Premier des « traités inégaux », celui-ci céda Hong Kong aux Britanniques et imposa à la Chine le paiement de 21 millions de dollars en réparations, ainsi qu’une ouverture forcée au commerce occidental. Dans les années suivantes, des traités similaires furent signés avec les Français et les Américains.

Ces nouveaux facteurs – corruption, crises économiques et sociales, humiliations imposées par l’Occident – ne firent qu’exacerber le ressentiment d’une large partie de la population envers la dynastie Qing. Le peuple Han, qui constituait la majorité de la population chinoise, avait toujours nourri une rancune envers les Qing, dynastie mandchoue originaire du nord-est de la Chine, qui avait renversé la dynastie Ming, dirigée par les Han. Les Han considéraient la domination Qing comme une oppression de leur culture traditionnelle par des envahisseurs étrangers.

Compte tenu des nombreuses guerres civiles et des conflits internes qui marquèrent l’histoire chinoise, et au vu de la situation précaire dans laquelle se trouvait l’empire au milieu du XIXe siècle, il n’est guère surprenant que la révolte des Taiping ait éclaté.

Hong Xiuquan, chef de la révolte des Taiping

La révolte des Taiping commença dans des circonstances assez banales. En 1837, un jeune homme du nom de Hong Xiuquan échoua aux examens impériaux pour entrer dans la fonction publique. Ces examens étaient notoirement difficiles et extrêmement sélectifs en raison du prestige d’une carrière administrative. Moins d’un candidat sur cent réussissait.

Hong avait déjà échoué deux fois auparavant, et après ce troisième revers, il sombra dans une crise nerveuse. Il connut alors des visions dans lesquelles une figure paternelle céleste lui apparut. À l’époque, il ne savait pas comment interpréter ces visions. Cependant, en 1843, après avoir lu des brochures d’un missionnaire chrétien, il en conclut qu’il avait été en présence de Dieu lui-même. Il en déduisit aussi qu’il était le fils de Dieu et le frère de Jésus.

Rejetant le bouddhisme et le confucianisme, les systèmes de croyances traditionnels de la Chine, Hong se mit à prêcher sa propre interprétation du christianisme. Avec son ami Feng Yunshan, il organisa un nouveau mouvement religieux, la Société des adorateurs de Dieu. Ce groupe devint extrêmement populaire parmi les paysans et les ouvriers de la province du Guangxi. Il attira particulièrement les Hakka, une sous-ethnie du peuple Han, qui se sentaient marginalisés sur les plans économique et social.

Face à la répression des autorités Qing, Hong et Feng adoptèrent une posture de plus en plus militante. Hong déclara que les Mandchous étaient des « démons » qu’il fallait exterminer. De 2 000 membres en 1847, le mouvement atteignit entre 20 000 et 30 000 adeptes en 1850.

L’étincelle qui déclencha une guerre civile oubliée

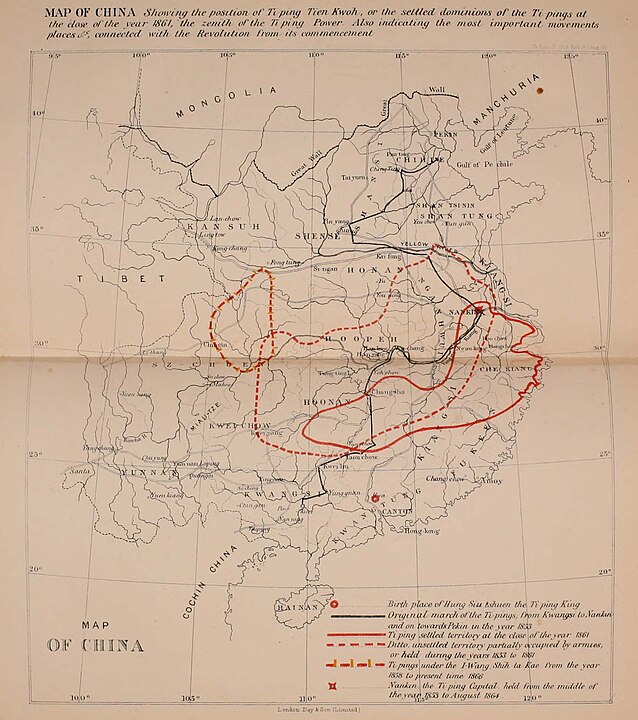

La révolte elle-même éclata en janvier 1851, après une série d’affrontements entre les adeptes des Taiping et les forces Qing tout au long de l’année 1850. Le 11 janvier, dans la ville de Jiantian, au Guangxi, Hong proclama la fondation d’une nouvelle dynastie : le Taiping Tianguo, ou Royaume céleste de la grande paix. Cet État, souvent appelé le Royaume céleste des Taiping, fut établi comme une monarchie théocratique avec Hong en tant que Roi céleste. Il constitua une armée pouvant atteindre un million de soldats. Fait notable, contrairement aux troupes impériales Qing, cette armée comptait également des combattantes.

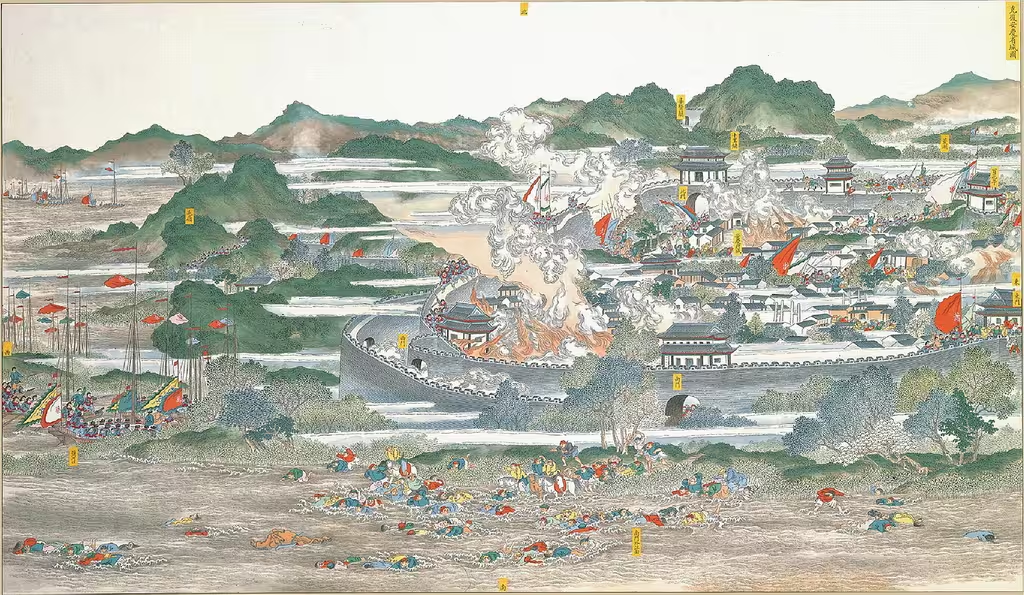

Les forces Taiping marchèrent vers le nord, recrutant de nouveaux partisans au fil de leur progression jusqu’à atteindre Nankin. Cette ville, l’une des plus prestigieuses de Chine, était située au cœur de la riche région du delta du Yangzi Jiang. En mars 1853, les troupes Taiping prirent Nankin, et Hong la déclara capitale de son royaume, la renommant Tianjing (« Capitale céleste »). Une fois au pouvoir, les Taiping entreprirent une purge de la population mandchoue, qu’ils considéraient comme des « démons ». Hommes et femmes furent exécutés, brûlés ou expulsés de la ville.

Après la conquête de Nankin, les Taiping connurent des luttes internes et une série de revers militaires. La direction du royaume était divisée : Hong était en conflit avec l’un de ses lieutenants, Yang Xiuqing. En 1856, Hong régla ce différend en faisant massacrer Yang et ses partisans.

Pendant ce temps, les forces Taiping lancèrent l’Expédition du Nord en mai 1853. L’objectif était de capturer Pékin, la capitale de la dynastie Qing. Cependant, la campagne fut mal préparée : l’armée ne disposait pas d’équipements adaptés aux rudes hivers du nord, et elle fut confrontée à une résistance acharnée des Qing. Affaiblies par les sièges infructueux de plusieurs villes entre Nankin et Pékin, les forces Taiping furent repoussées au début de l’année 1856 par une contre-offensive impériale.

Malgré cet échec, le Royaume céleste des Taiping restait une puissance redoutable. Depuis 1853, les troupes impériales Qing assiégeaient Nankin. Mais en 1860, les Taiping remportèrent la bataille de Jiangnan, infligeant une lourde défaite aux forces Qing. Cette victoire leur ouvrit la route vers l’est, leur permettant d’envahir les riches provinces côtières du Jiangsu et du Zhejiang, et de menacer Shanghai.

Les batailles de Shanghai et de Nankin

L’avancée des Taiping vers Shanghai marqua un tournant décisif dans l’histoire du Royaume céleste. Shanghai était le centre des intérêts politiques et commerciaux occidentaux en Chine. Après la Première guerre de l’opium et le traité de Nankin, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis y avaient établi des concessions, de véritables enclaves territoriales. Face à la menace que représentaient les Taiping, les puissances occidentales décidèrent d’unir leurs forces à celles de la dynastie Qing.

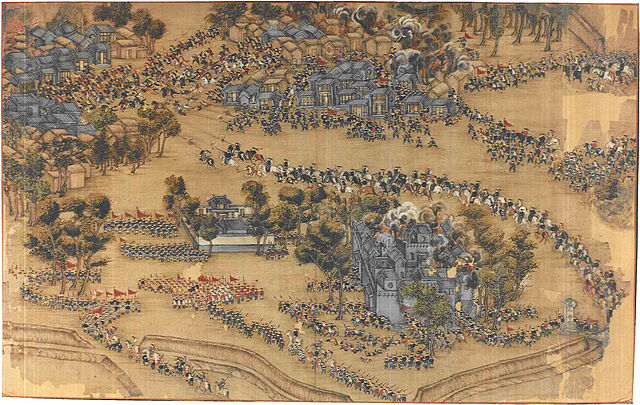

Les Taiping assiégèrent Shanghai en janvier 1861 et tentèrent deux fois de s’en emparer. En mars 1861, une armée de 20 000 soldats attaqua la ville et réussit à occuper le district de Pudong. Cependant, les forces impériales, soutenues par des officiers britanniques, français et américains, repoussèrent les assaillants.

En septembre 1862, une seconde attaque fut lancée avec 80 000 hommes. Cette fois encore, malgré leur avancée à moins de cinq kilomètres du centre-ville, les Taiping furent repoussés. En novembre 1862, ils abandonnèrent définitivement leur projet de conquête de Shanghai.

Profitant de cet échec, l’empereur Qing réorganisa ses forces pour reconquérir les territoires perdus. Un élément clé de cette contre-offensive fut le recrutement d’une armée paysanne dans la province du Hunan, connue sous le nom d’armée du Xiang. Dès mai 1862, cette armée entreprit le siège de Nankin, la capitale des Taiping. La situation alimentaire s’aggrava rapidement.

En 1864, Hong Xiuquan ordonna aux habitants de se nourrir d’herbes sauvages, qu’il considérait comme une manne envoyée par Dieu. Il appliqua lui-même cette consigne, tomba malade et mourut en juin 1864. Certains historiens avancent qu’il se serait suicidé au poison, mais cela reste incertain.

La fin de la révolte des Taiping

Les forces Qing prirent position sur la montagne Pourpre, dominant Nankin, et commencèrent à bombarder la ville. Le 19 juillet 1864, sous le couvert de ces tirs d’artillerie, les troupes impériales percèrent les remparts avec des explosifs, ouvrant la voie à 60 000 soldats. De violents combats au corps-à-corps eurent lieu.

Finalement, les forces impériales prirent l’avantage, pillant et incendiant la ville. La majorité des dirigeants Taiping furent capturés et exécutés, y compris le fils de Hong Xiuquan, âgé de quinze ans, qui lui avait succédé comme Roi céleste.

En quinze ans de guerre civile, entre 20 et 30 millions de personnes périrent, la majorité étant des civils. Ce fut l’un des premiers conflits de guerre totale, où les deux camps privèrent systématiquement leurs ennemis – militaires comme civils – de nourriture et de ressources. Cela entraîna des famines et des épidémies dévastatrices.

Par ailleurs, la haine entre les deux camps était exacerbée par des tensions ethniques et linguistiques : les Taiping massacrèrent les civils mandchous dans les villes conquises, tandis que les Qing se vengèrent sur les populations du Guangxi, exécutant des centaines de milliers de personnes simplement parce qu’elles vivaient dans la région d’origine de la révolte.

Conséquences et héritage de la révolte des Taiping

La victoire des Qing sur les Taiping fut une victoire à la Pyrrhus. La rébellion avait exposé la faiblesse du pouvoir impérial, et l’aide fournie par les Britanniques, Français et Américains n’avait fait qu’accroître l’influence occidentale en Chine.

Sur le plan idéologique, la révolte des Taiping inspira plusieurs générations de révolutionnaires chinois. Elle eut une influence indirecte sur la guerre civile chinoise et sur la chute de la dynastie Qing en 1911, qui aboutit à la fondation de la République de Chine. Sun Yat-sen, premier président de la République et fondateur du parti nationaliste chinois (Kuomintang), voyait dans les Taiping une source d’inspiration révolutionnaire.

Plus tard, le Parti communiste chinois considéra la révolte comme un soulèvement proto-communiste, ce qui lui permit de revendiquer un héritage idéologique après sa victoire contre les nationalistes en 1949.