Au cours des premier et deuxième siècles de notre ère, l’Empire romain atteignit son apogée. Ses célèbres légions protégeaient d’immenses territoires, tandis que la marine impériale surveillait la Méditerranée, que les Romains appelaient « notre mer » — Mare Nostrum. Cette période de paix sans précédent entraîna une explosion démographique. Les estimations varient entre 60 millions d’habitants au premier siècle et 130 millions au milieu du deuxième siècle, soit plus d’un quart de la population mondiale !

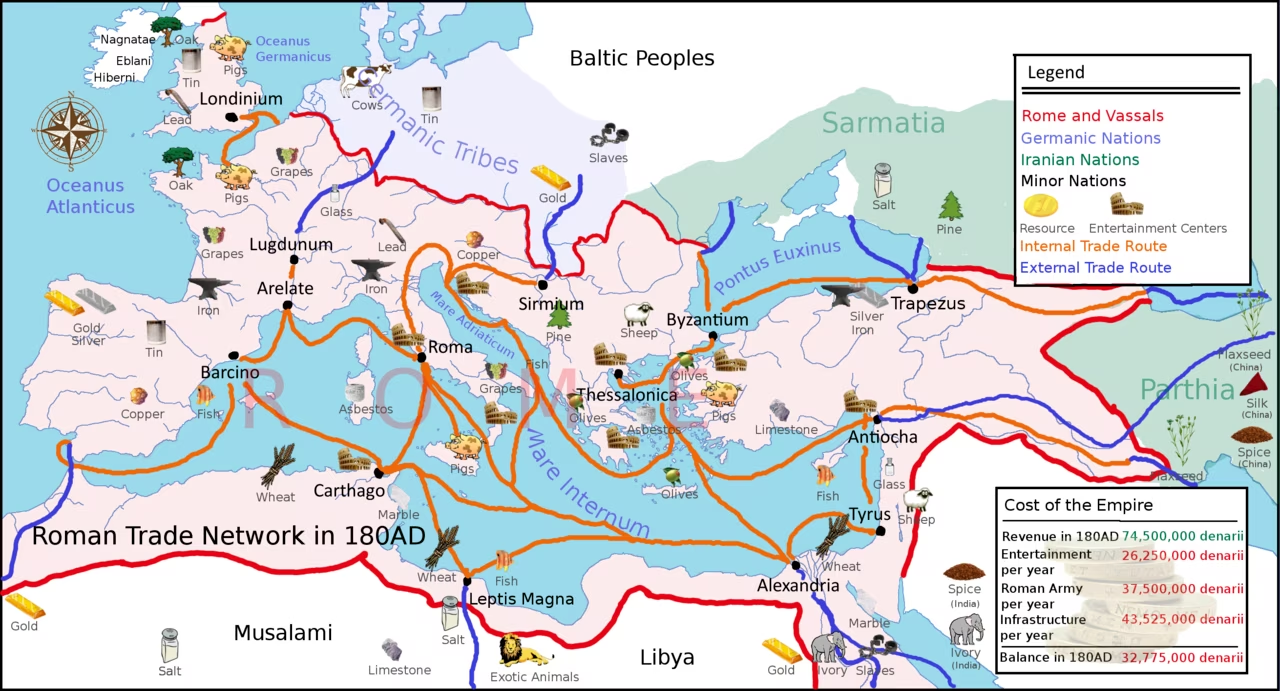

Pour satisfaire les besoins de ses citoyens les plus riches, Rome établit et étendit des routes commerciales vers l’Orient. Chaque année, des navires chargés de marchandises méditerranéennes se dirigeaient vers les ports de l’Inde et de la Chine, rapportant des luxes exotiques tels que la cannelle, l’ivoire, le poivre et la soie.

Ce commerce à longue distance entre Rome et l’Orient dura plusieurs siècles, favorisant les relations économiques, culturelles et diplomatiques. Cependant, l’affaiblissement de l’économie romaine, suivi des conquêtes arabes au milieu du VIIe siècle, entraîna la perte de l’Égypte et mit fin au commerce romain avec l’Extrême-Orient.

Le commerce romain : les échanges avec l’Orient avant l’Empire

Le commerce maritime entre les terres méditerranéennes et l’Orient remonte à bien avant la domination romaine. Dès le troisième millénaire avant notre ère, les navires de l’Égypte antique atteignaient les terres situées aux confins de la mer Rouge, rapportant l’encens précieux utilisé dans les rituels religieux et la momification. Dans les siècles suivants, les pharaons établirent des ports sur la côte égyptienne de la mer Rouge afin d’assurer un abri et une logistique à leur flotte commerciale.

Selon les récits anciens, la reine Hatchepsout envoya une expédition vers une terre lointaine et mythique appelée « Pount » (l’actuelle Somalie). L’expédition africaine fut un immense succès, rapportant de l’or, de l’ivoire, de la myrrhe et de l’encens en Égypte.

Les Perses, eux aussi, ne purent résister à l’attrait de l’Orient, pas plus qu’Alexandre le Grand et ses successeurs. Après avoir pris le contrôle de l’Égypte, les rois lagides reconstruisirent les anciens ports le long du littoral de la mer Rouge, les utilisant comme station de transit pour les éléphants de forêt africains, un élément essentiel de leur armée. Cette infrastructure joua plus tard un rôle clé dans la facilitation et la protection du commerce romain avec l’Orient.

D’après Strabon, en 118 avant notre ère, les Lagides établirent la première route commerciale avec l’Inde, après avoir secouru un marin indien naufragé. Cependant, les échanges avec l’Orient restèrent limités. Les dangers de la navigation à longue distance et les faibles profits (les souverains lagides achetant les marchandises à des prix artificiellement bas) rendaient ces voyages risqués.

Rome prend le relais

La situation changea enfin avec l’arrivée du pouvoir romain. Après l’annexion de l’Égypte lagide en 30 avant notre ère, Octavien — qui devint bientôt le premier empereur romain, Auguste — fit de l’Égypte sa propriété personnelle. Il s’intéressa également au commerce maritime avec l’Orient. Pour rendre l’entreprise plus attrayante pour les marchands, Auguste supprima les anciennes restrictions commerciales lagides et ordonna aux légions de construire des routes à travers le désert. Soudainement, le passage vers l’Inde devint une entreprise rentable.

D’après Strabon, sous le règne d’Auguste, le nombre de navires naviguant vers l’Inde passa de 20 à plus de 120. Rapidement, des produits exotiques orientaux inondèrent les marchés méditerranéens, permettant aux riches Romains d’accéder à des épices, des étoffes précieuses, des pierres précieuses, des esclaves et des animaux exotiques.

Au-delà de l’essor du commerce et des échanges, l’établissement d’une route permanente vers l’Inde (et au-delà) permit des contacts diplomatiques entre Rome et l’Orient. L’historien Florus raconte que des ambassadeurs indiens se rendirent à Rome pour discuter d’une alliance avec l’empereur.

Bien que cette alliance ait eu peu d’impact, compte tenu de l’énorme distance séparant la Méditerranée du sous-continent indien, ces contacts influencèrent profondément l’idéologie du jeune Empire romain, renforçant encore la légitimité d’Auguste. L’arrivée d’ambassades orientales donna également du crédit à l’expression populaire « Imperium sine fine » — « un empire sans fin ».

Navigation vers l’Inde

Notre principale source sur le commerce romain avec l’Orient est le Périple de la mer Érythrée. Rédigé vers l’an 50 de notre ère, ce manuel de navigation décrit en détail le passage par le corridor de la mer Rouge et au-delà. Il contient une liste des principaux ports et mouillages, les distances entre eux, la durée du voyage et des descriptions de navigation. Il fallait environ 20 jours aux navires pour voyager depuis Ostie et Puteoli (les principaux ports italiens) jusqu’à Alexandrie. Trois semaines plus tard, les marchandises, transportées via le canal du Nil ou par caravanes de chameaux, atteignaient les ports de la mer Rouge, Bérénice et Myos Hormos.

Là, les marchandises étaient chargées sur des navires pour leur long voyage vers l’Afrique et l’Inde. Après avoir traversé le détroit de Bab-el-Mandeb, les flottes se séparaient. Les navires en direction des ports africains contournaient la Corne de l’Afrique et naviguaient vers le sud. Ceux à destination de l’Inde mettaient le cap à l’est vers les ports d’Aden et de Qana, situés sur la côte sud de l’Arabie. Une fois loin des côtes, les navires profitaient des vents de mousson estivale pour traverser les eaux ouvertes de l’océan Indien jusqu’à l’Inde.

Soixante-dix jours après avoir quitté l’Égypte, et après deux semaines à affronter les périls du large, les navires marchands romains apercevaient les premières terres indiennes. Le premier port d’escale était Barbaricum (près de l’actuelle Karachi, au Pakistan). Il servait de centre de transit pour les marchandises en provenance de l’intérieur des terres et de l’Extrême-Orient, notamment la soie chinoise, le lapis-lazuli afghan, la turquoise perse, ainsi que d’autres pierres précieuses et des tissus coûteux.

Un autre entrepôt commercial crucial était Muziris, le principal centre d’épices (réputé pour son poivre noir et son malabathrum), situé sur la côte de Malabar. Enfin, les navires romains atteignaient la partie la plus méridionale de la route : l’île de Taprobane (l’actuel Sri Lanka), dont les ports servaient de plaque tournante pour le commerce avec l’Asie du Sud-Est et la Chine. Leurs cales remplies de marchandises précieuses, les Romains repartaient vers l’ouest, retrouvant les rivages familiers de Bérénice et de Myos Hormos après un périple d’un an.

La connexion chinoise

Au milieu du deuxième siècle de notre ère, des navires romains atteignirent le Vietnam et, en 166, la première ambassade romaine se rendit en Chine. À cette époque, le Moyen Empire, dirigé par la dynastie Han, était un partenaire commercial clé de Rome. Son exportation la plus précieuse — la soie — était si prisée par les Romains qu’ils surnommèrent la Chine Seres : le Royaume de la Soie.

Durant la République romaine, la soie était une rareté. En effet, selon Florus, les étendards de soie des Parthes auraient ébloui les légions de Marcus Licinius Crassus lors de la funeste bataille de Carrhes. Au deuxième siècle, la soie était devenue une vision courante à Rome, malgré son coût prohibitif. Cette marchandise de luxe était si demandée que Pline l’Ancien accusa le commerce de la soie de peser sur l’économie romaine.

Les plaintes de Pline sont peut-être exagérées, mais le commerce de la soie et des produits orientaux provoqua un important flux de richesses vers l’Asie au cours des deux premiers siècles de l’Empire romain. L’ampleur de ces échanges est visible dans les grands trésors de monnaies romaines retrouvés en Inde, notamment dans les centres commerciaux du sud. De plus petites quantités de pièces ont été découvertes au Vietnam, en Chine et même en Corée, ce qui confirme le rôle des marchands tamouls comme intermédiaires entre les deux grands empires.

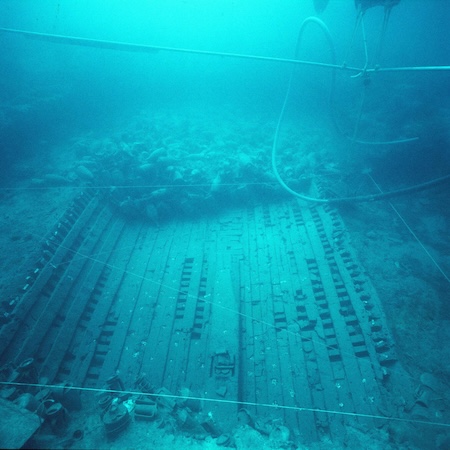

Un autre élément de preuve est l’épave d’un immense navire marchand romain retrouvée près de Madrague de Giens, au large de la côte sud de la France. Ce navire de 40 mètres (130 pieds) de long, doté de deux mâts, transportait entre 5 000 et 8 000 amphores, pour un poids total de 400 tonnes. Bien que cette épave ait été découverte en Méditerranée occidentale, elle prouve que les Romains possédaient la technologie et les compétences nécessaires pour construire de grands navires de haute mer, capables d’atteindre les ports lointains de l’Inde et de la Chine.

La fin du commerce romain avec l’Orient

Bien que la route maritime vers l’Inde et la Chine ne fût pas la seule voie commerciale de Rome vers l’Orient, elle était la plus économique et la plus fiable. La route terrestre, plus connue sous le nom de Route de la Soie, échappait en grande partie au contrôle romain, obligeant les marchands à payer de lourdes taxes aux intermédiaires palmyréniens et parthes.

La conquête de Palmyre par Aurélien à la fin du IIIᵉ siècle permit de rétablir le contrôle impérial sur l’extrémité occidentale de cet itinéraire. Cependant, la montée en puissance des Sassanides en Perse et l’hostilité croissante entre les deux empires rendirent les voyages terrestres difficiles et périlleux. De même, la route passant par le golfe Persique resta hors de portée de l’Empire romain.

Ainsi, la route maritime passant par le corridor de la mer Rouge et l’océan Indien conserva toute son importance. Les navires continuèrent de naviguer, bien qu’en moins grand nombre. Dans sa Topographie chrétienne, le moine et ancien marchand du VIᵉ siècle Cosmas Indicopleustès décrivit en détail son voyage maritime vers l’Inde et Taprobane. À la même époque, les Romains réalisèrent un exploit majeur en introduisant clandestinement des œufs de vers à soie à Constantinople, établissant ainsi un monopole de la soie en Europe. L’attrait pour l’Orient demeurait puissant.

Puis, la tragédie frappa. La perte de l’Égypte face aux armées de l’Islam au milieu du VIIᵉ siècle mit fin à 670 ans de commerce romain avec l’Inde et la Chine. Ce n’est qu’au XVᵉ siècle, après que les Turcs ottomans eurent coupé toutes les routes vers l’Orient, que les Européens relancèrent la route maritime vers l’Inde, marquant le début de l’Âge des Découvertes.