La XVIIIe dynastie d’Égypte marqua le retour des souverains natifs sur le trône et atteignit l’apogée de la richesse et de la prospérité égyptiennes. Parmi ces dirigeants figurait la reine Hatchepsout, la femme pharaon ayant régné le plus longtemps dans l’histoire égyptienne, de 1473 à 1458 av. J.-C. À la mort prématurée de son demi-frère et époux, Thoutmôsis II, son beau-fils encore enfant lui succéda en tant que pharaon.

Bien qu’elle n’ait alors qu’une vingtaine d’années, Hatchepsout assuma le pouvoir en tant que régente. Quelques années plus tard, elle évincera son beau-fils et deviendra officiellement pharaon d’Égypte, menant un règne long et prospère.

Une tentative d’effacer Hatchepsout de l’histoire a échoué

Les historiens ont eu du mal à reconstituer les détails de la vie et du règne d’Hatchepsout. L’un des principaux obstacles est le manque de preuves, son nom ayant été intentionnellement effacé des monuments et sculptures égyptiens. On attribue généralement ces actions à son beau-fils, Thoutmôsis III. Longtemps, on y a vu une vengeance amère contre sa belle-mère pour l’usurpation de son trône. Toutefois, un examen plus approfondi révèle des motivations plus pragmatiques.

Hatchepsout n’a jamais persécuté son beau-fils. En réalité, il occupait des postes importants dans son gouvernement et dirigeait l’armée. Rien n’indique une haine entre eux. Encore plus troublant est le moment où ces effacements ont eu lieu : non pas au début du règne de Thoutmôsis III, mais vers la fin de sa vie.

De plus, les mentions d’Hatchepsout n’ont pas été supprimées des chambres intérieures de son tombeau, ce qui aurait compromis son existence dans l’au-delà selon la tradition égyptienne. Une attaque motivée par la jalousie et la colère aurait très certainement ciblé ces inscriptions.

Tout laisse à penser qu’il s’agissait plutôt d’une manœuvre politique soigneusement calculée pour assurer la légitimité de l’accession au trône du fils de Thoutmôsis III, Amenhotep II. Certains historiens vont jusqu’à suggérer que c’est Amenhotep, et non son père, qui tenta d’effacer Hatchepsout de l’histoire.

Elle mena sa propre campagne militaire

Dès sa prise de pouvoir, à seulement vingt-deux ans, Hatchepsout suivit l’exemple de ses prédécesseurs de la XVIIIe dynastie en consolidant son autorité par une courte mais victorieuse campagne militaire contre le royaume de Koush, au sud. Des images et inscriptions retrouvées dans la tombe de Senenmout, sur la stèle de Djehouty et à Sehel en témoignent. Ces dernières indiquent même explicitement qu’Hatchepsout a dirigé elle-même l’expédition militaire.

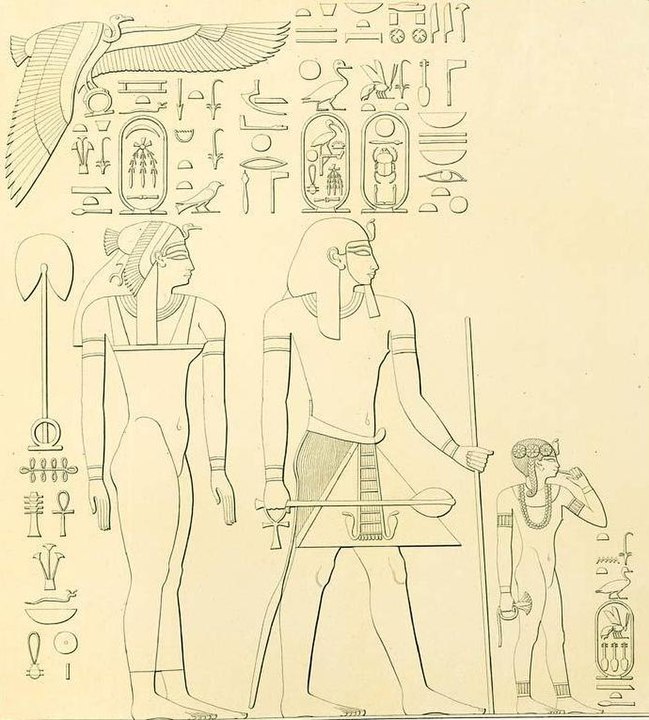

Hatchepsout modifia son image pour paraître plus masculine

Les premières représentations d’Hatchepsout la montrent sous une apparence très féminine, probablement fidèle à la réalité. Cependant, au fil de son règne, ses statues et reliefs évoluèrent pour adopter des traits plus masculins. Elle fut parfois représentée dans les vêtements traditionnels des pharaons masculins.

Dans les dernières années de son règne, elle était entièrement représentée sous une apparence masculine, portant les habits royaux et même la barbe cérémonielle des pharaons.

Cette transformation causa une grande confusion chez les premiers archéologues, qui eurent du mal à établir une chronologie claire des règnes égyptiens. Pour compliquer encore les choses, Hatchepsout abandonna progressivement tous les titres exclusivement féminins et adopta même la forme masculine de son nom, « Hatchepsou ».

La grande expédition au pays de Pount

Lors de la neuvième année de son règne, Hatchepsout lança une expédition ambitieuse vers le pays de Pount, souvent identifié avec l’actuelle Somalie. Cette mission fut un succès retentissant : les Égyptiens en revinrent chargés de marchandises exotiques et précieuses. L’un des objectifs les plus audacieux du voyage était de rapporter des arbres à myrrhe vivants afin de les cultiver en Égypte.

L’encens et la myrrhe étaient des substances extrêmement coûteuses dans l’Antiquité, car elles ne poussaient que dans des régions très limitées. Pourtant, de nombreuses cultures, dont l’Égypte, en avaient besoin pour les cérémonies religieuses et funéraires.

Des peintures murales du temple funéraire d’Hatchepsout montrent les membres de l’expédition rapportant ces arbres. Malheureusement, ceux-ci ne purent s’adapter au climat égyptien et périrent. Toutefois, le commerce avec Pount semble avoir perduré tout au long de son règne.

Une théorie suggère qu’Hatchepsout pourrait être la Reine de Saba biblique

Une théorie intrigante avance que le pays de Pount ne se situerait pas au sud de l’Égypte, mais correspondrait en réalité à la région de Judée, et qu’Hatchepsout serait la légendaire Reine de Saba ayant rencontré Salomon. Dans son livre Ages of Chaos (1952), Immanuel Velikovsky affirma que la XVIIIe dynastie avait été mal datée et qu’elle se situait en réalité près de cinq siècles plus tard dans l’histoire. Cette correction de chronologie permettrait de résoudre plusieurs contradictions entre les récits historiques de l’Égypte et d’Israël.

Selon cette hypothèse, Hatchepsout et Salomon auraient donc été contemporains. Velikovsky s’appuya sur un passage de l’historien juif Flavius Josèphe, qui écrivait au Ier siècle ap. J.-C., et qui affirmait explicitement que la Reine de Saba était « la femme qui, à cette époque, régnait sur l’Égypte ».

L’auteur supposait que le mystérieux pays de Pount désignait en réalité Jérusalem et que tous les objets exotiques ramenés en Égypte provenaient de la vallée du Jourdain. Bien que cette théorie ne soit pas largement acceptée—les reliefs représentant l’expédition évoquent bien plus un voyage en Afrique de l’Est—elle demeure fascinante à considérer.

Hatchepsout fut l’une des bâtisseuses les plus prolifiques de l’histoire égyptienne

La dynastie précédente, dominée par les Hyksôs, avait causé de lourds dégâts aux monuments et œuvres d’art égyptiens. Hatchepsout entreprit leur restauration et alla encore plus loin en bâtissant de nouvelles structures grandioses. Parmi ses réalisations figurent la restauration de l’enceinte de Mout à Karnak, la construction de la Chapelle Rouge à Karnak et du temple de Pakhet à Beni Hassan.

Son règne vit une production artistique si prolifique que presque tous les musées du monde possédant des artefacts égyptiens détiennent des œuvres datant de son époque. Le Metropolitan Museum of Art de New York consacre même une salle entière aux statues d’Hatchepsout. Parmi ses nombreuses commandes architecturales figurent plusieurs obélisques, dont celui qui reste aujourd’hui le plus haut obélisque antique encore debout.

Son plus grand chef-d’œuvre architectural : son temple funéraire à Deir el-Bahari

Le majestueux temple funéraire d’Hatchepsout, supervisé par son intendant en chef Senenmout, mit environ quinze ans à être achevé. Bien que le temple voisin de Montouhotep II ait inspiré certains éléments, celui d’Hatchepsout s’en distingue par plusieurs aspects stylistiques. Il marque un tournant dans l’architecture égyptienne, abandonnant la monumentalité géométrique de l’Ancien Empire au profit d’un espace conçu pour une fréquentation active par les fidèles.

Le temple s’élève sur trois niveaux reliés par des rampes et des terrasses. À l’origine, il comprenait des sanctuaires, des chapelles et un sanctuaire dédié à Amon-Rê, le tout enrichi de bas-reliefs sculptés, de bassins et de jardins d’arbres et de plantes exotiques.

Deux séquences peintes en bas-relief y occupent une place essentielle : l’une raconte la célèbre expédition vers le pays de Pount, tandis que l’autre retrace la vie d’Hatchepsout, soigneusement mise en scène pour légitimer son règne. L’une des scènes représente le dieu Amon demandant aux autres divinités de bénir la grande et puissante reine à venir, puis se rendant auprès de la mère d’Hatchepsout sous l’apparence de Thoutmôsis Ier pour concevoir l’enfant royal. Une autre scène montre le couronnement élaboré d’Hatchepsout, où son père la couronne en roi, sous-entendant qu’il avait toujours eu l’intention de la voir régner.

Si cet aspect de la propagande royale servait à asseoir la légitimité d’Hatchepsout, il n’en reste pas moins vrai qu’elle avait joué un rôle actif dans les affaires du gouvernement sous son père et son frère. Son accession au trône ne résultait donc pas uniquement d’une habile mise en scène, mais aussi d’une réelle expérience administrative.

Elle aurait pu avoir une liaison avec son intendant

Les historiens murmurent que la reine Hatchepsout aurait eu un amant—son intendant en chef, Senenmout. Cette rumeur repose sur plusieurs indices troublants. Les archéologues furent stupéfaits de découvrir qu’Hatchepsout avait autorisé Senenmout à faire inscrire son nom et son image dans son temple funéraire, un privilège exceptionnel.

De plus, il semble qu’il ne se soit jamais marié, une situation très inhabituelle pour un homme égyptien de son âge. Enfin, il existe un détail intriguant : Hatchepsout et Senenmout auraient été enterrés dans des sarcophages assortis.

Un autre indice provient d’un graffiti découvert à proximité du temple d’Hatchepsout. Dans une tombe inachevée qui servait d’abri aux ouvriers du chantier, une fresque représente un homme et un pharaon en train de faire l’amour. Le pharaon y est représenté de manière androgyne, et l’homme est supposé être Senenmout.

Bien sûr, cela ne constitue pas une preuve irréfutable d’une relation amoureuse, mais indique que les ouvriers de l’époque nourrissaient les mêmes soupçons que les historiens d’aujourd’hui.

Retrouver la dépouille d’Hatchepsout : une quête semée d’embûches

Sous l’Ancien et le Moyen Empire, les temples funéraires des pharaons étaient situés à proximité de leurs pyramides ou de leurs tombes. Cependant, lorsqu’Hatchepsout fut retrouvée dans son temple funéraire, sa momie restait introuvable. Les fouilles de la tombe KV20 dans la Vallée des Rois, supposée être celle de Thoutmôsis Ier, révélèrent des objets lui ayant appartenu ainsi qu’un coffret canope à son nom.

Les historiens pensent qu’Hatchepsout avait fait aménager une extension dans la tombe de son père et qu’elle y avait été inhumée à l’origine, avant que son corps ne soit déplacé.

Une autre tombe, KV60, contenait deux momies féminines. L’une d’elles reposait dans un cercueil portant le titre de nourrice royale, probablement la nourrice d’Hatchepsout, Sit-Ra. L’autre corps était suspecté d’être celui de la reine elle-même. Des scanners effectués sur la momie et le coffret canope retrouvé dans KV20 semblent confirmer cette hypothèse.

En effet, cette momie présentait des traits physiologiques cohérents avec d’autres membres de la famille royale. De plus, un détail troublant fut découvert : la momie était édentée, avec une molaire cassée dont une racine restait encore incrustée dans la mâchoire. Or, le scanner du coffret canope révéla la présence d’un foie ou d’une rate embaumée, des intestins… ainsi qu’une molaire humaine, elle aussi partiellement cassée.

Le Dr Galal El-Beheri, orthodontiste travaillant sur l’enquête, conclut que la dent correspondait parfaitement à l’espace vide dans la mâchoire de la momie. Pourtant, certains spécialistes restent sceptiques, notamment en raison de l’absence de la troisième racine de la molaire supérieure.

Si l’identification n’est pas totalement confirmée, l’ensemble des indices circonstanciels suggère fortement que la momie édentée retrouvée dans KV60 est celle de la reine Hatchepsout.

Hatchepsout aurait peut-être causé sa propre mort

L’analyse de la momie supposée être celle d’Hatchepsout la décrit comme une femme mesurant environ 1m55, en surpoids et atteinte de caries dentaires au moment de son décès. Elle avait de longs cheveux blonds et portait du vernis rouge sur ses ongles.

Les avancées technologiques ont permis d’en apprendre davantage sur son état de santé. Il apparaît qu’elle souffrait d’arthrite et de diabète à un âge avancé, mais c’est un cancer des os qui aurait fini par l’emporter. Ce cancer semble avoir une cause bien particulière : Hatchepsout souffrait d’une maladie de peau chronique, probablement d’origine génétique, qu’elle tentait de masquer avec une lotion.

Qu’elle l’utilisât pour des raisons esthétiques ou thérapeutiques, cette lotion s’est révélée être une substance hautement cancérigène. Progressivement absorbée par son organisme, elle aurait ainsi conduit à l’apparition du cancer osseux qui lui fut fatal.

Questions/Réponses sur Hatchepsout

Comment Hatchepsout est-elle devenue pharaon ?

Hatchepsout a d’abord été régente pour son beau-fils et neveu, Thoutmôsis III, trop jeune pour régner. Elle a ensuite assumé le titre de pharaon, se présentant comme un roi masculin dans l’iconographie officielle.

Qu’est-ce que l’expédition au pays de Pount ?

L’expédition au pays de Pount (probablement situé dans la Corne de l’Afrique) était une mission commerciale visant à ramener des produits de luxe comme l’encens, l’or, l’ivoire et des animaux exotiques. Elle est représentée en détail sur les murs de son temple à Deir el-Bahari.

Pourquoi Hatchepsout a-t-elle été effacée de l’histoire ?

Après sa mort, de nombreuses représentations d’Hatchepsout ont été détruites ou modifiées, probablement pour renforcer la légitimité de Thoutmôsis III. Cet effacement a rendu son règne méconnu jusqu’à sa redécouverte par les archéologues modernes.

Comment Hatchepsout a-t-elle justifié son règne ?

Hatchepsout a justifié son règne en affirmant qu’elle était la fille choisie du dieu Amon. Elle a également adopté l’iconographie masculine traditionnelle des pharaons, portant la barbe postiche et le némès (coiffe royale).

Links:

- Sphinx d’Hatchepsout, Metropolitan Museum of Art (New York).