Les samouraïs du Japon croyaient (in)consciemment que la mort valait mieux qu’un déshonneur perçu. Cette conviction s’est manifestée le plus distinctement à travers la pratique du hara-kiri (harakiri), ou seppuku : un suicide rituel par éventration. Le terme signifie littéralement « coupe du ventre ». Comme on peut l’imaginer, c’était une mort atroce et douloureuse.

Pourquoi, alors, les samouraïs s’y soumettaient-ils ? Et en quoi cette tradition reste-t-elle pertinente aujourd’hui ?

Quelle est la différence entre hara-kiri et seppuku ?

- Hara-kiri est un terme plus familier, souvent utilisé par les non-Japonais.

- Seppuku est le terme formel et respectueux, utilisé dans les contextes officiels et littéraires.

Hara-kiri ou Seppuku ?

Avant d’aller plus loin, dissipons une idée reçue : hara-kiri n’est pas une version vulgaire de seppuku. Les deux termes s’écrivent avec les mêmes kanjis. « Hara-kiri » est la lecture japonaise native et était utilisée à l’oral, tandis que « seppuku » est la lecture sino-japonaise, plus formelle et réservée aux documents officiels.

Une autre interprétation distingue les deux termes en fonction du contexte : seppuku désigne le rituel complet, alors que hara-kiri ne se réfère qu’à l’acte lui-même.

Le Rituel du Seppuku

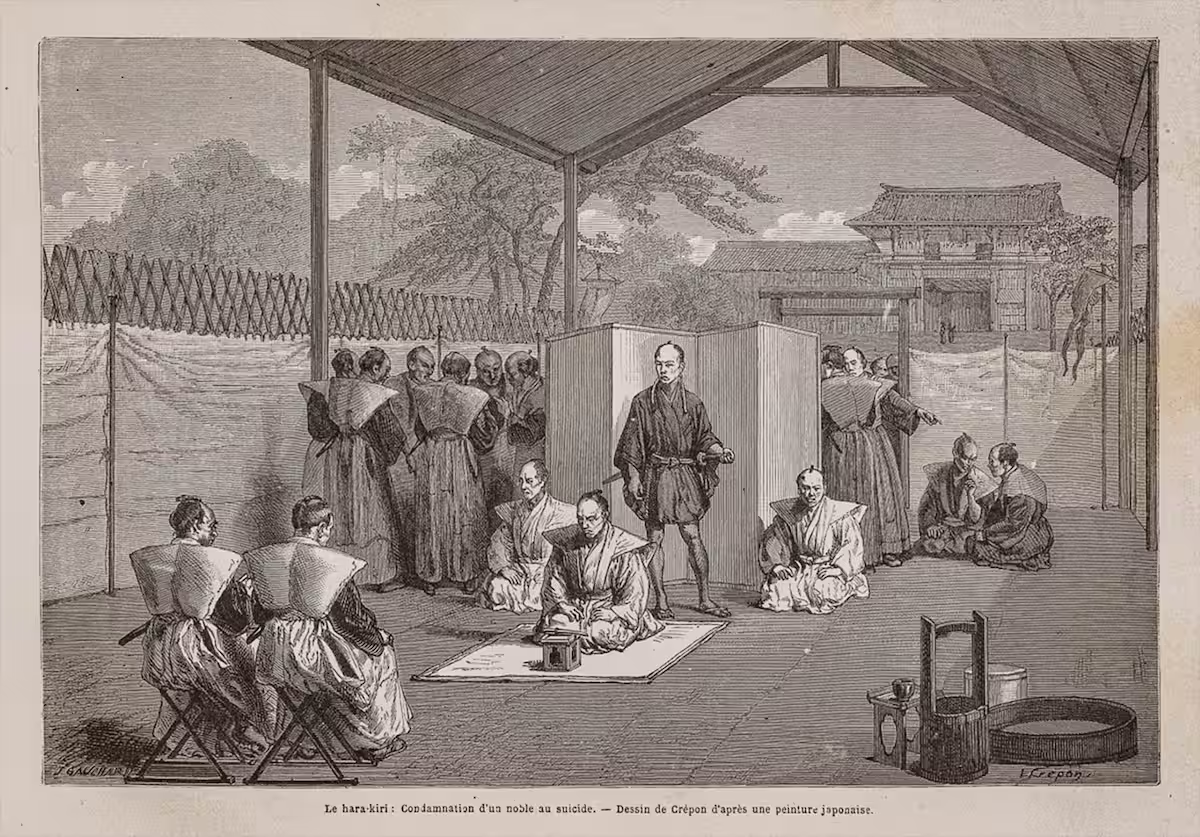

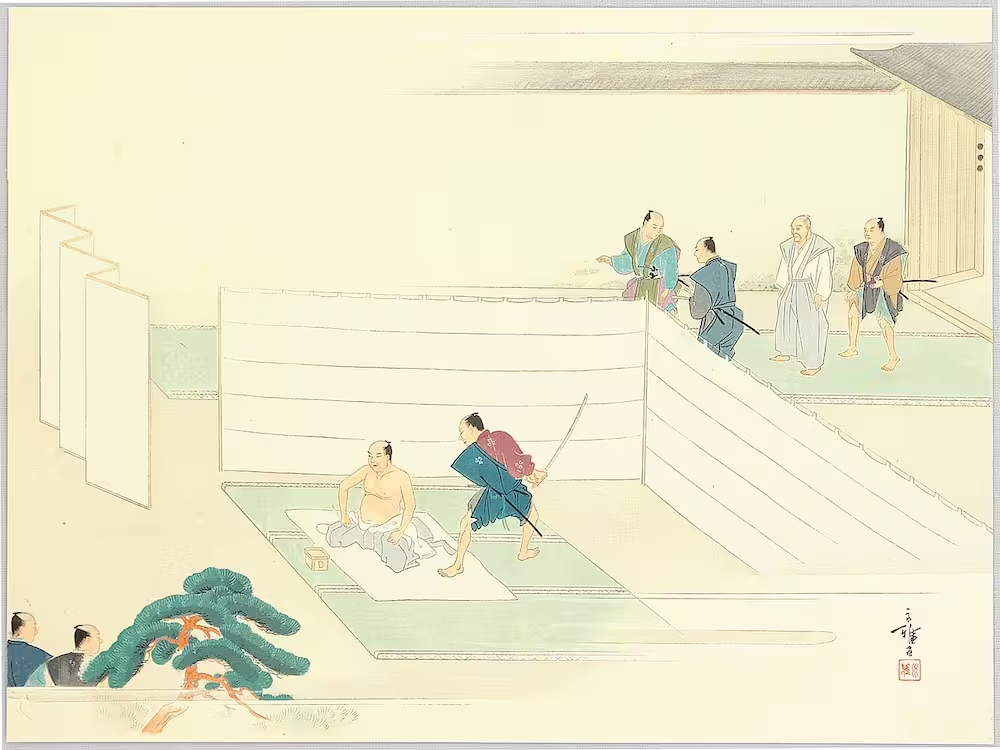

Le seppuku pouvait varier selon les circonstances, mais certains éléments étaient communs à toutes ses formes. Le samouraï, ayant décidé ou reçu l’ordre de mettre fin à ses jours, était informé d’une date et d’un lieu précis pour le rituel, permettant aux préparatifs d’être effectués.

- Un carré de soie était disposé au sol, sur lequel le samouraï s’agenouillait en seiza.

- Un tantô (petit poignard porté avec le katana et le wakizashi) était placé devant lui.

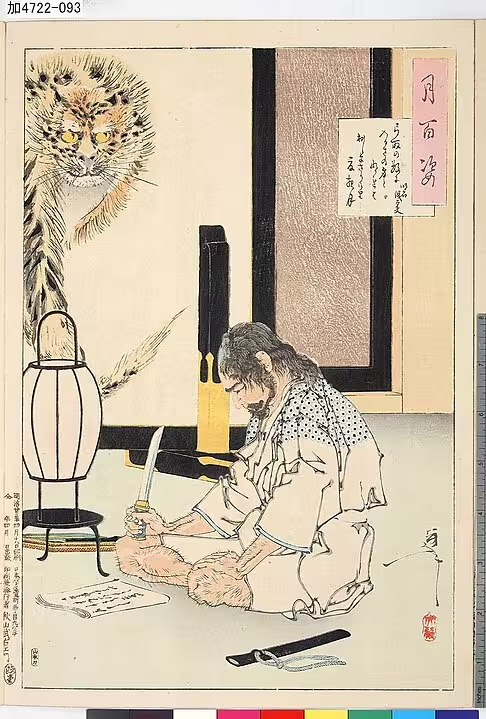

- Avant l’acte, il composait un poème d’adieu (jisei), qui était consigné pour la postérité.

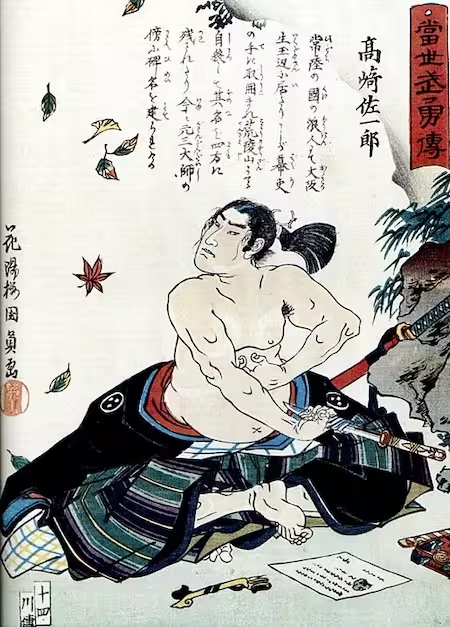

- Il ouvrait ensuite son kimono pour exposer son ventre, prenait le tantô par la lame et se l’enfonçait dans l’abdomen, tranchant de gauche à droite.

La suite dépendait de son endurance. Il devait souffrir en silence, sans trahir la moindre émotion. Lorsqu’il ne pouvait plus supporter l’agonie, un kaishakunin (exécuteur) intervenait en lui tranchant le cou d’un coup précis, sans aller jusqu’à la décapitation totale. Ce détail technique avait une importance rituelle : éviter que la tête ne roule au sol et que le sang ne souille la terre, considérée comme sacrée selon le shintoïsme.

Si le premier coup de lame ne suffisait pas, le samouraï pouvait poursuivre l’éventration par une incision verticale vers le cœur. Être désigné comme kaishakunin était une grande responsabilité : un échec dans l’exécution pouvait être une honte, voire un motif pour être condamné à son propre seppuku.

Quels sont les exemples célèbres de seppuku ?

- Minamoto no Yorimasa (1180) : Premier seppuku documenté.

- Oda Nobunaga (1582) : A pratiqué le seppuku après une trahison.

- Yukio Mishima (1970) : Écrivain moderne qui a choisi le seppuku pour protester contre le déclin des valeurs traditionnelles.

Pourquoi Commettre le Seppuku ?

- L’Expiation du Déshonneur

Dans la culture populaire, on associe souvent le seppuku à l’expiation d’une faute. Toutefois, il ne s’agissait pas d’un acte accompli pour n’importe quel écart de conduite. Il fallait une faute irrémédiable, et l’autorisation d’un supérieur (généralement un daimyo ou le shogun). Se suicider sans permission était perçu comme un acte irresponsable pouvant entraîner une réincarnation inférieure, selon la croyance bouddhiste.

L’exception concernait les samouraïs sur le champ de bataille, qui préféraient le seppuku à la capture par l’ennemi.

- Une Peine de Mort Honorable

Le seppuku pouvait être ordonné comme châtiment. Un guerrier ayant commis une faute grave — perdu une bataille ou failli à son devoir — pouvait recevoir l’ordre de s’éventrer pour restaurer son honneur et celui de son clan.

Pour les Japonais, majoritairement bouddhistes, la mort était perçue différemment des traditions occidentales. La croyance en la réincarnation facilitait l’acceptation du seppuku comme une transition et non une fin définitive.

- Une Forme d’Exécution

Dans certains cas, le seppuku servait d’exécution imposée. Le condamné était surveillé et, au moment du rituel, on lui remettait un éventail de papier à la place d’un poignard. Dès qu’il touchait l’éventail, le kaishakunin exécutait son rôle sans que le condamné ait réellement à s’éventrer lui-même.

Les Femmes et les Enfants

Les femmes samouraïs pouvaient elles aussi être contraintes au suicide, bien que leur méthode différait. Contrairement à une croyance répandue due à une mauvaise traduction de Lafcadio Hearn, elles ne pratiquaient pas le jigai (qui signifie simplement « suicide »). Elles s’entaillaient la gorge plutôt que de s’éventrer.

Avant l’acte, elles attachaient leurs jambes avec une corde afin de rester dignes dans la mort.

Quant aux enfants et adolescents, ils pouvaient également être contraints au seppuku, parfois sous prétexte d’un exercice préparatoire avant l’acte réel. Dans le Japon féodal, la punition collective existait : une faute jugée grave pouvait entraîner l’extermination de toute une famille.

Le Seppuku dans la Mémoire Japonaise

Le seppuku a perduré jusqu’à l’ère moderne, notamment avec le célèbre suicide rituel de Yukio Mishima en 1970, ou encore les derniers officiers impériaux se donnant la mort après la Seconde Guerre mondiale. Bien que cette pratique ait disparu, son idéal de sacrifice et de responsabilité subsiste dans la culture japonaise contemporaine.

L’honneur et la discipline restent des valeurs essentielles, que l’on retrouve dans les arts martiaux, l’éthique du travail ou encore les excuses publiques très codifiées du Japon moderne.

Pourquoi cette Méthode ?

Nous avons évoqué les raisons qui poussaient un samouraï à commettre le hara-kiri, mais quelle était la symbolique derrière cet acte ? Pourquoi une méthode aussi atroce ?

L’une des vertus les plus précieuses dans la société japonaise, et donc dans le bushido, était la stoïcité face à la douleur et à l’adversité. En démontrant sang-froid et résilience, le samouraï pouvait retrouver son honneur dans ses derniers instants.

L’abdomen était visé car, selon les croyances japonaises, l’âme résidait dans le hara, c’est-à-dire le ventre. Percer cette zone permettait de libérer l’âme et de faciliter sa réincarnation. De plus, l’éventration n’était pas immédiatement mortelle : bien que fatale à cause de l’hémorragie et de la septicémie, elle n’assurait pas une mort rapide. C’était justement cette souffrance prolongée qui était perçue comme un test ultime de maîtrise de soi et d’honneur.

Origines du Hara-kiri

La coutume du seppuku trouve son origine durant la période Heian (794-1185). Le premier cas connu date de la bataille d’Uji en 1180, lorsque Minamoto no Yorimasa mit fin à ses jours pour éviter d’être capturé et torturé par l’ennemi.

À cette époque, les samouraïs vaincus choisissaient souvent cette méthode pour mourir dignement, plutôt que de tomber aux mains de leurs adversaires. Sur le champ de bataille, le seppuku était donc vu comme une forme de miséricorde : il permettait au guerrier de mourir selon ses propres termes.

Avec le temps, la classe des samouraïs grandit et s’implique de plus en plus dans la politique. Dès lors, le seppuku devient un moyen de restaurer son honneur en temps de paix, lorsqu’un samouraï échouait dans son devoir ou déshonorait son nom.

Le Regard de l’Occident

Alors que les Japonais considéraient le hara-kiri comme une épreuve de courage et de rédemption, les Occidentaux y voyaient une pratique barbare et incompréhensible.

Sous le shogunat Tokugawa (1603-1868), les interactions avec l’Occident étaient strictement contrôlées. Le Japon cherchait à préserver son isolationnisme et éviter toute influence étrangère sur ses traditions.

Un épisode marquant eut lieu le 12 mars 1868, lorsqu’un navire français accosta à Sakai, près d’Osaka. Les marins en permission se montrèrent irrespectueux envers la population locale, allant jusqu’à voler une bannière à un samouraï de Tosa. Une bagarre éclata entre les marins et les guerriers locaux, provoquant un incident diplomatique.

Les autorités japonaises décidèrent alors d’appliquer la peine traditionnelle : seize samouraïs, ainsi que le commandant de la garnison, furent condamnés au seppuku. Le capitaine français fut invité à assister au rituel pour s’assurer que la sentence était bien exécutée. Mais horrifié par ce qu’il voyait, il demanda que les survivants soient épargnés.

Cet événement, combiné à la modernisation rapide du Japon sous l’ère Meiji (1868-1912), entraîna l’interdiction du seppuku en tant que châtiment.

Le Seppuku à l’Ère Moderne

Malgré son interdiction officielle, plusieurs officiers de l’Empire du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale choisirent de mourir selon cette tradition.

L’un des cas les plus notables est celui de Takijirō Ōnishi, amiral et concepteur des kamikazes. Se sentant responsable de la mort des 4 000 pilotes ayant sacrifié leur vie, il se fit seppuku sans kaishakunin, laissant une lettre d’excuse. Son agonie dura quinze heures, illustrant l’extrême souffrance que pouvait engendrer un seppuku mal exécuté.

Un autre exemple est celui de Yukio Mishima en 1970. Écrivain et nationaliste convaincu, il considérait que le Japon avait perdu sa force et son honneur après la guerre. Il tenta de pousser les Forces d’autodéfense japonaises à un coup d’État pour restaurer les pleins pouvoirs de l’Empereur. Face à son échec, il commit hara-kiri selon le rituel traditionnel.

Hara-kiri et Suicide dans le Japon Moderne

Le Japon affiche tristement l’un des taux de suicide les plus élevés au monde. Bien que le seppuku ne soit plus pratiqué en tant que rituel samouraï, une culture profondément enracinée de la honte continue d’exercer une pression sociale importante sur les individus qui échouent à répondre aux attentes de leur famille ou de leur communauté.

Parmi les principales causes de détresse, on retrouve :

- L’échec scolaire, notamment l’incapacité à intégrer une université prestigieuse.

- La difficulté à trouver un emploi stable et bien rémunéré, essentiel pour subvenir aux besoins d’une famille.

- Le sentiment de devenir un fardeau, particulièrement chez les personnes âgées, qui choisissent parfois de mettre fin à leurs jours lorsqu’elles ne se sentent plus capables d’apporter une contribution à la société.

Le Tabou de la Santé Mentale au Japon

La société japonaise adopte encore largement une approche du type « serrer les dents et avancer » face aux troubles psychologiques comme la dépression ou le stress extrême. Pendant longtemps, consulter un thérapeute ou simplement parler de santé mentale était tabou, perçu comme un signe de faiblesse. Heureusement, cette attitude évolue progressivement avec les nouvelles générations, qui commencent à aborder ces sujets plus ouvertement.

Les Efforts du Gouvernement Japonais

Face à ce problème de société, le gouvernement japonais a mis en place plusieurs initiatives pour réduire le taux de suicide.

Un exemple marquant est Aokigahara, tristement surnommée la « forêt des suicides ». Des panneaux y ont été installés à l’entrée des sentiers avec des messages encourageant les personnes en détresse à reconsidérer leur décision. Ces panneaux mentionnent notamment :

- Les coordonnées de hotlines de prévention du suicide.

- Des rappels sur l’impact émotionnel de leur mort sur leur famille et leurs amis.

Bien que le chemin soit encore long, la prise de conscience collective et les efforts gouvernementaux montrent que le Japon commence à briser le silence autour de la santé mentale et du suicide.

Questions/Réponses sur le harakiri

Qui était le kaishakunin ?

Le kaishakunin était un assistant, souvent un ami ou un proche, chargé de décapiter le samouraï après l’éventration pour éviter une mort trop lente et douloureuse.

Le seppuku était-il uniquement réservé aux samouraïs ?

Oui, le seppuku était un privilège réservé aux samouraïs. Les autres classes sociales ne pouvaient pas pratiquer ce rituel.