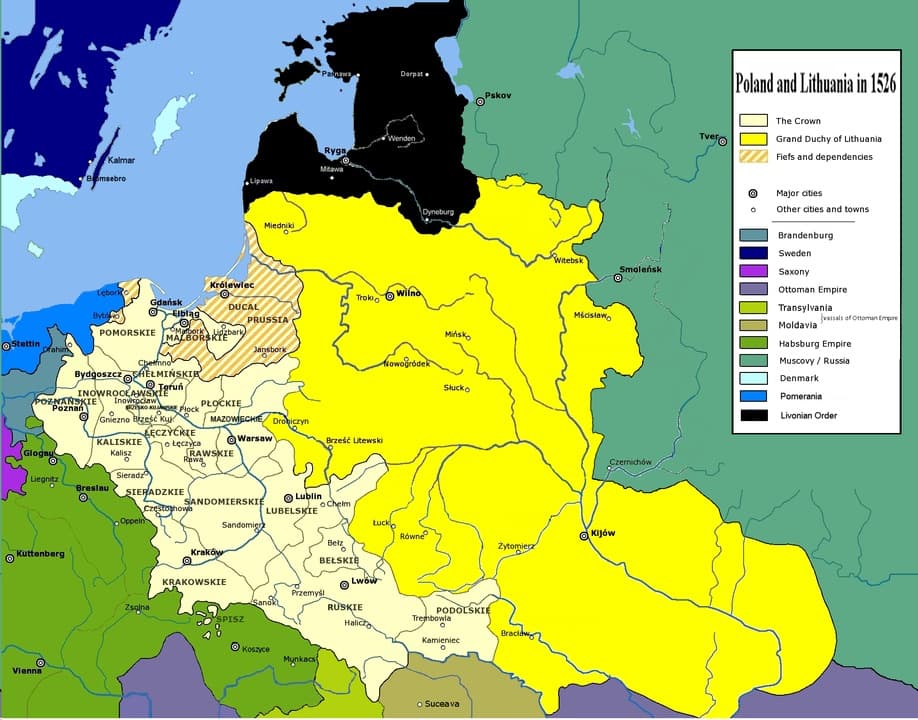

À la fin du XVIIIe siècle, la Russie, l’Autriche et la Prusse achevèrent le partage de la République des Deux Nations. Cet État était une union du royaume de Pologne et du grand-duché de Lituanie, qui avait dominé l’Europe de l’Est et centrale pendant des siècles. Caractérisée par un système politique électif, une « démocratie des nobles » et une puissance militaire qui en inspirait plus d’un, la République des Deux Nations constitue une véritable merveille historique pour tout analyste politique ou spécialiste de la géopolitique.

La soumission violente de ce vaste pays entraîna la disparition de la Pologne et de la Lituanie de la carte européenne jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais avant son ère de faiblesse, la République des Deux Nations était une puissance redoutable. Son territoire s’étendait d’une large portion de la mer Baltique à la mer Noire.

Avant la République des Deux Nations

La Pologne et la Lituanie sont des pays dont l’histoire remonte au Moyen Âge. Leur passé est aussi riche que celui de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et d’autres nations européennes.

L’histoire de la Lituanie commença au début du XIIIe siècle, lorsque des tribus baltes païennes locales s’organisèrent en un État unifié. Vers 1230, le chef Mindaugas émergea comme dirigeant de la Lituanie et adopta le christianisme catholique en 1251, ce qui lui permit d’être couronné roi. Il étendit ensuite son royaume vers l’est et le sud, vainquant plusieurs principautés russes et annexant des territoires de la Horde d’Or. Cependant, Mindaugas revint rapidement au paganisme, et pendant plus d’un siècle, la Lituanie demeura un puissant État païen contrôlant une vaste partie de l’Europe orientale.

Durant cette période, la Lituanie devint un carrefour multiethnique, multiculturel et multireligieux. Les princes lituaniens régnaient sur des Slaves orthodoxes et catholiques, des Tatars musulmans et des tribus baltes païennes. Au XIVe siècle, la dynastie des Gediminides s’imposa, et l’un de ses souverains, Jogaila, adopta le christianisme et devint grand-duc de Lituanie. Quelques années plus tard, il monta sur le trône de Pologne sous le nom de Władysław II et fonda la dynastie Jagellon. La conversion au catholicisme provoqua une profonde division au sein de la dynastie des Gediminides, certains membres choisissant l’orthodoxie et se rapprochant de la Moscovie à l’est.

Le royaume de Pologne se forma lorsque plusieurs tribus polanes, sous le duc Mieszko Ier, dans l’actuelle Pologne centrale, adoptèrent le christianisme catholique dans la seconde moitié du Xe siècle. Son fils, Boleslas Ier le Vaillant, fut couronné roi au début du XIe siècle. Dès lors, le royaume nouvellement fondé ne cessa de s’étendre, atteignant son apogée sous la dynastie Jagellon au XVe siècle. À cette époque, le territoire polonais s’étendait depuis plusieurs ports de la mer Baltique jusqu’à la Moldavie.

Au moment de la création de la République des Deux Nations, la Pologne disposait d’un gouvernement solide et d’une armée puissante qui repoussait continuellement les frontières de ses voisins allemands immédiats. La maison Jagellon régnait sur la Pologne, la Lituanie, la Hongrie et la Bohême, jouant ainsi un rôle majeur dans la politique européenne.

L’Union de Lublin

L’ascension de Jogaila sur le trône de Pologne en 1386 n’entraîna pas l’unification des deux pays. La Pologne et la Lituanie restèrent indépendantes l’une de l’autre pendant deux siècles supplémentaires et furent gouvernées séparément, malgré la présence d’un monarque commun. Il s’agissait d’un cas typique d’union personnelle, un phénomène fréquent dans les dynamiques dynastiques européennes.

En 1401, les deux gouvernements signèrent le Pacte de Vilnius et de Radom, qui accordait au duc Vytautas la seigneurie sur la Lituanie sous l’autorité de la couronne polonaise. Cet accord fut suivi par l’Union de Grodno en 1432, qui renforça les liens entre les deux royaumes et encouragea les Lituaniens à rechercher la protection polonaise en cas d’incursions tatares ou moscovites.

En 1492, à la mort du roi Casimir IV, ses royaumes furent divisés entre ses fils : Jean Ier Albert devint roi de Pologne, tandis que son frère Alexandre fut nommé grand-duc de Lituanie. Cependant, la pression exercée par les Tatars, les Ottomans et les Moscovites poussa les deux frères à s’allier contre leurs ennemis communs. Cette coalition fut renforcée par l’Union de Cracovie et de Vilnius, signée en 1499 avec l’acceptation et le soutien des nobles des deux pays.

Cet accord stipulait que la Pologne et la Lituanie conserveraient leur indépendance, mais que les souverains de chaque nation devaient être validés par l’autre. Cependant, la mort soudaine de Jean en 1501 permit à Alexandre d’accéder au trône polonais, réunissant ainsi les deux nations sous un même monarque.

Le processus d’unification se poursuivit au XVIe siècle. Bien que la noblesse polonaise soutînt majoritairement cette fusion, certains nobles lituaniens s’y opposèrent fermement, en particulier ceux de l’Église orthodoxe orientale. Certains, comme les Golitsyne, cousins des Jagellon et descendants des Gediminides, choisirent d’émigrer en Moscovie, tandis que d’autres tentèrent de freiner l’intégration de leur pays à la Pologne.

Le roi Sigismond II Auguste accéléra considérablement le processus d’unification. En 1569, il convoqua un Sejm – un parlement composé de la noblesse des deux pays, la Szlachta – dans la ville de Lublin. Malgré l’opposition de certains magnats lituaniens, l’Acte d’Union fut imposé par le roi par un édit direct. Un gouvernement unique fut créé, avec une monnaie et une armée communes, donnant naissance à la République des Deux Nations.

À la mort de Sigismond en 1572 sans héritier, l’interrègne qui suivit permit aux nobles des deux pays d’ajuster les termes de l’accord de 1569 et d’introduire les Pacta Conventa. Ce document juridique stipulait que le roi de la République des Deux Nations devait être choisi par le Sejm lors d’une élection libre. Tous les nobles étaient égaux, quel que soit leur rang ou leur richesse, un système connu sous le nom de Liberté dorée (Złota Wolność). Cette monarchie élective, également appelée démocratie des nobles, explique le second nom de la République : Rzeczpospolita, traduction polonaise du mot « République ».

L’Âge d’Or de la République des Deux Nations

En 1573, le Sejm élut Henri de Valois, frère du roi Charles IX de France, comme roi. Cependant, après la mort de son frère, Henri abandonna la couronne et retourna à Paris. L’interrègne qui suivit permit à la noblesse d’acquérir davantage de privilèges mais révéla aussi de profondes divisions internes.

Un groupe de nobles affilié à la dynastie des Habsbourg proposa d’offrir le trône à Maximilien II du Saint-Empire. Toutefois, ce dernier fut rejeté par la majorité du Sejm, et Anna Jagellon, sœur du défunt roi Sigismond II Auguste, fut élue. Le voïvode de Transylvanie, Étienne Báthory, fut choisi pour gouverner à ses côtés, malgré l’opposition de certains magnats lituaniens et seigneurs allemands.

Les tensions entre les deux dirigeants menèrent à une rébellion ouverte dans la ville portuaire de Dantzig (aujourd’hui Gdańsk), soutenue par le Danemark. Incapable de briser les défenses de la ville, Báthory accorda des privilèges accrus aux rebelles en 1577. En 1583, il renforça son prestige en annexant définitivement l’Ordre de Livonie, Riga et le duché de Courlande et de Sémigalie (aujourd’hui en Lettonie et en Estonie).

Cette victoire consolida la position de la République des Deux Nations comme puissance dominante en Europe de l’Est et permit à Varsovie d’infliger une défaite sévère à la Russie d’Ivan IV le Terrible, qui avait lui-même tenté de revendiquer le trône polonais.

Étienne Báthory et Anna Jagellon moururent respectivement en 1586 et 1587. Quelques mois plus tard, le Sejm élut Sigismond Vasa de Suède comme roi. Ce dernier renforça son autorité en repoussant les forces envahissantes de Maximilien III d’Autriche.

Sigismond Vasa, catholique fervent, espérait instaurer l’absolutisme au sein de la République des Deux Nations et écraser le protestantisme en Suède. Sa politique en faveur de la Contre-Réforme provoqua une révolte dans son pays natal en 1599, l’obligeant finalement à céder le trône suédois à son oncle Charles IX. Cependant, ses positions religieuses trouvèrent un écho favorable auprès des catholiques polonais.

La mort de Fédor Ier de Russie en 1598 ouvrit une période de troubles civils connue sous le nom de Temps des Troubles. Saisissant cette opportunité, le roi Sigismond intervint en soutenant, de 1605 à 1606, les prétentions d’un faux prétendant, le « Faux Dimitri », qui se faisait passer pour le fils d’Ivan IV. Ce dernier fut renversé par le boyard Vassili Chouiski, qui se proclama tsar.

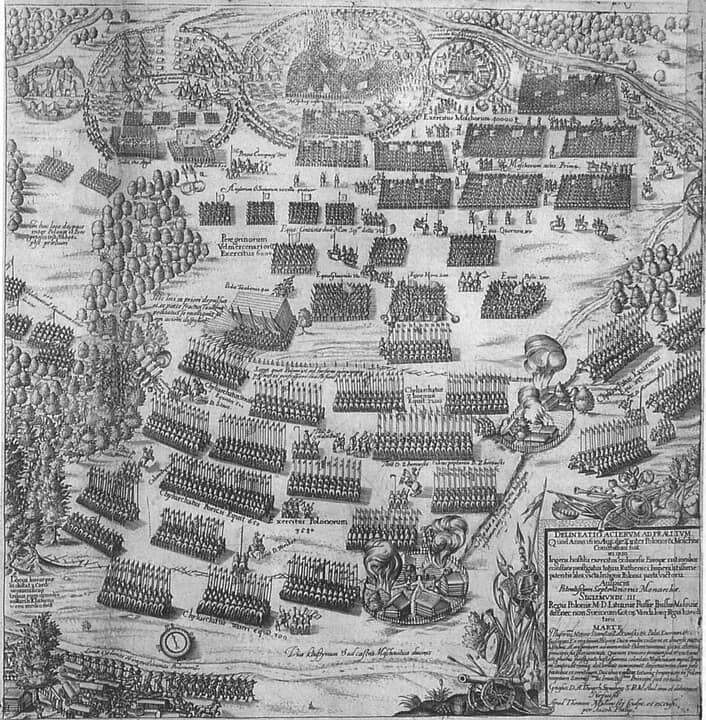

En 1609, la République des Deux Nations envahit officiellement la Russie avec l’intention de placer sur le trône Władysław, le fils de Sigismond. Après la victoire épique de Klouchino en 1610, Moscou fut conquise. Certains boyards influents acceptèrent l’autorité de la République à condition que leur culture et leur religion soient préservées. Cependant, l’intolérance de Sigismond envers l’orthodoxie provoqua la rupture de cette alliance fragile.

Premiers revers

À la suite de l’occupation de Moscou par les forces de la République des Deux Nations, Sigismond tenta de se couronner lui-même tsar de Russie au lieu de son fils. Son catholicisme fervent le rendit impopulaire auprès des boyards russes, qui organisèrent rapidement une résistance et chassèrent les troupes polonaises de la capitale en 1612. Dans les mois qui suivirent, Michel Romanov fut couronné tsar. La guerre se poursuivit jusqu’en 1618, date à laquelle la Russie concéda d’importants territoires à la République en échange de l’abandon de toutes prétentions au trône russe.

En 1621, la République des Deux Nations subit une défaite contre les Ottomans et dut céder la Moldavie à Constantinople. Toutefois, la victoire polono-lituanienne lors de la première bataille de Khotyn permit de sécuriser la frontière sud du pays pour le reste du règne de Sigismond.

Entre 1626 et 1629, Sigismond dut affronter son cousin suédois Gustave II Adolphe. Épuisée par les conflits, la République des Deux Nations fut contrainte de signer le traité d’Altmärk et de céder une grande partie de la Livonie à la Suède. Grâce à l’opposition du parlement, la République ne s’impliqua pas dans la guerre de Trente Ans, malgré la sympathie du roi pour la cause catholique.

En 1632, Władysław IV, fils de Sigismond, monta sur le trône. Il chercha à limiter l’influence des Habsbourg dans la République et renforça ses liens avec la France. Il tenta également de revendiquer le trône de Russie, mais ne parvint pas à empêcher la persécution des chrétiens orthodoxes. Cette politique attisa la colère des Cosaques ukrainiens, établis à la frontière de la République et des Tatars.

En 1648, Władysław IV fut remplacé par son frère Jean II Casimir. Ce dernier ne parvint pas à éviter l’ère du Déluge, une période de guerres constantes opposant la République à la Suède et à la Russie. Son premier défi fut le soulèvement cosaque mené par Bohdan Khmelnytsky. Soutenus par le tsar russe, les Cosaques repoussèrent les troupes polono-lituaniennes hors de leurs terres du sud-est et occupèrent même Kiev. En 1654, l’Ukraine acquit une semi-indépendance sous la forme de la Sitch zaporogue. Ce nouvel État, bien que rattaché au tsar, conservait une large autonomie.

Dans les années suivantes, la Russie déclara la guerre à la République pour affirmer sa domination sur l’Ukraine. En 1655, la Suède rejoignit le conflit et infligea plusieurs défaites aux forces polono-lituaniennes. La Transylvanie et le Brandebourg attaquèrent également la République, obligeant Varsovie à faire d’importantes concessions territoriales.

En 1657, la République des Deux Nations renonça à sa suzeraineté sur le Brandebourg, qui devint plus tard le royaume de Prusse et s’imposa comme une puissance majeure en Europe. La Pologne céda également l’ensemble de ses revendications sur la Livonie en faveur de la Suède. Enfin, en 1686, la République reconnut officiellement la suzeraineté russe sur les territoires de la Sitch zaporogue.

Le seul événement qui sauva le prestige de la République fut la charge légendaire des hussards ailés contre les Ottomans lors du siège de Vienne en 1683. Grâce à cette victoire, la Pologne-Lituanie fut créditée d’avoir brisé la puissance turque en Europe centrale. Cependant, l’avenir s’annonçait sombre pour la République, et le XVIIIe siècle lui serait fatal.

Les Partages de la République des Deux Nations

À la mort du roi Jean III Sobieski en 1696, la puissance de la République des Deux Nations commença à s’effondrer à un rythme alarmant. Les grandes puissances européennes s’immiscèrent progressivement dans les affaires internes du pays, manipulant les différentes factions du Sejm. Rapidement, la République se retrouva au bord de la guerre civile.

En 1700, le pays fut brutalement entraîné dans la Grande Guerre du Nord, qui opposait la Suède à la Russie et au Danemark. Chaque camp soutenait un candidat différent au trône polonais. En 1704, la Confédération de Varsovie, soutenue par la Suède, semblait l’emporter, mais cinq ans plus tard, les forces russes parvinrent à évincer le candidat suédois et installèrent Auguste II sur le trône.

La Grande Guerre du Nord se solda par une victoire russe en 1721. Cependant, à la mort d’Auguste II en 1733, une nouvelle crise éclata : la guerre de Succession de Pologne. Cette fois, une faction soutenue par la Russie et l’Autriche s’opposa à un camp appuyé par la France. En 1736, la guerre se conclut au profit de Saint-Pétersbourg et de Vienne, qui imposèrent Auguste III comme roi en échange d’importantes concessions territoriales.

En 1764, Stanisław II August monta sur le trône avec l’appui de l’impératrice russe Catherine II. Il tenta de réformer le pays en crise, mais en 1768, la révolte de la Confédération de Bar contre l’influence russe déclencha une violente intervention de Saint-Pétersbourg. Se sentant menacées par la montée en puissance de la Russie, la Prusse et l’Autriche envahirent également le pays. En 1772, le premier partage de la République des Deux Nations eut lieu, entraînant la cession de vastes territoires aux envahisseurs.

En 1791, Stanisław II promulgua une nouvelle Constitution qui émancipait la bourgeoisie et abolissait de nombreux privilèges de la noblesse, instaurant ainsi une monarchie constitutionnelle. Cet acte provoqua une invasion brutale de la Russie. La Prusse, craignant un renforcement de la République, intervint à son tour. Le deuxième partage eut lieu en 1793, impliquant cette fois la Russie et la Prusse. Le roi fut contraint d’abandonner ses réformes progressistes.

Le coup de grâce fut porté en 1795 : à la suite d’une série de révoltes populaires, l’Autriche, la Russie et la Prusse décidèrent d’en finir avec la République. Le troisième partage eut lieu, divisant définitivement ses territoires entre ces trois puissances. Ainsi, la Pologne et la Lituanie cessèrent d’exister en tant qu’États indépendants jusqu’en 1918.

L’Héritage de la République des Deux Nations

Les territoires de l’ancienne République restèrent sous contrôle russe, autrichien et prussien pendant plus d’un siècle. En 1871, le nord et l’est de la Pologne furent totalement intégrés à l’Empire allemand, tandis que la Russie mena de nombreuses tentatives pour éradiquer l’identité polonaise et lituanienne par des persécutions et l’interdiction de leurs langues.

Néanmoins, ni l’identité polonaise ni lituanienne ne disparurent. Tout au long du XIXe siècle, malgré une répression brutale, les Polonais se soulevèrent à plusieurs reprises contre leurs occupants. Leur lutte pour l’indépendance finit par aboutir après la Première Guerre mondiale : en 1918, Varsovie et Vilnius retrouvèrent leur liberté.

Aujourd’hui, le partage de la République des Deux Nations reste un traumatisme majeur dans l’histoire de la Pologne et de la Lituanie. Pour la Pologne, cette république est considérée comme une « première République », un précurseur de l’État polonais moderne.

Les épreuves du XXe siècle, marquées par la Seconde Guerre mondiale, l’occupation soviétique et le régime communiste, expliquent la méfiance persistante de ces deux nations envers l’expansionnisme russe. Elles éclairent également leur soutien indéfectible à l’Ukraine dans le conflit actuel.

Questions/Réponses sur la République des Deux Nations

Quel était le système politique de la République ?

La République était une monarchie élective avec un système parlementaire unique. Le roi était élu par la noblesse (la szlachta), et le pouvoir était limité par la Diète (parlement) et le principe de la liberté dorée.

Qu’est-ce que la liberté dorée ?

La liberté dorée désigne les privilèges accordés à la noblesse polonaise, notamment le droit de veto (liberum veto) à la Diète, qui permettait à un seul député de bloquer une décision. Ce système a souvent paralysé le gouvernement.

Qu’est-ce que le Déluge (histoire polonaise) ?

Le Déluge (1655–1660) désigne une période d’invasion et de chaos pendant laquelle la République a été attaquée par la Suède, la Russie et les Cosaques, entraînant une grave crise économique et politique.

Qu’est-ce que la Constitution du 3 mai 1791 ?

La Constitution du 3 mai 1791 fut la première constitution moderne en Europe et la seconde au monde après celle des États-Unis. Elle visait à réformer la République et à renforcer le pouvoir central, mais elle a été annulée par les partages de la Pologne.