Le 23 mai 1618, les rues de Prague étaient envahies par une foule de protestants en colère, armés de pistolets et de fusils, se dirigeant vers le château de Hradcany, la forteresse du gouvernement catholique de Bohême. Ils passèrent l’enceinte et montèrent les escaliers jusqu’à la salle d’audience du tribunal, où se réunissaient les quatre gouverneurs concernés par la crise.

Le matin de ce jour-là, les protestants n’étaient pas disposés à négocier. Le roi catholique Matthias, en route pour Vienne, avait fui Prague, laissant la ville sous le contrôle des gouverneurs catholiques, dont deux extrémistes notoires, Jaroslav Von Martinitz et William Slavata, qui avaient interdit la construction d’églises protestantes et emprisonné leurs opposants.

Les protestants, frustrés par les persécutions religieuses, cherchaient du soutien auprès d’autres pays protestants comme les Pays-Bas, l’Angleterre et la Suède. Cependant, ce que personne n’avait anticipé, c’est que l’éruption de ces sentiments réprimés allait bouleverser l’Europe pendant les trente années suivantes. À ce moment-là, les insurgés se concentraient sur leurs propres problèmes.

Leur leader, le comte Matthias von Thurn, souhaitait la mort de Martinitz et Slavata. Le groupe prit d’assaut la salle et contraignit les quatre gouverneurs ainsi que le secrétaire Philip Fabricius contre un mur. Deux d’entre eux furent autorisés à partir, mais Martinitz et Slavata furent menacés de mort.

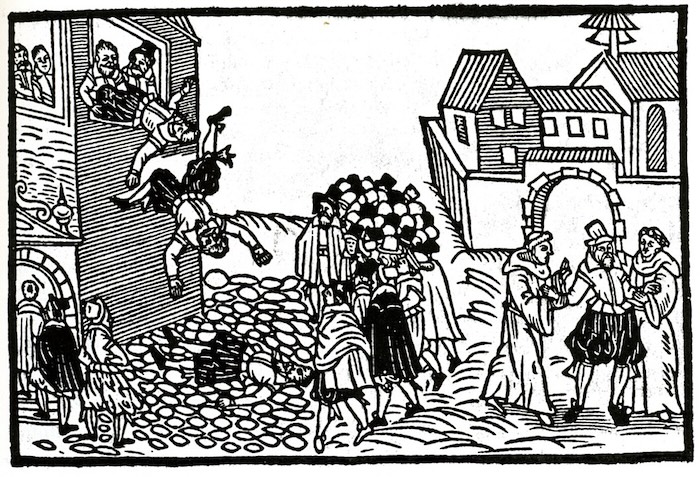

Le début de la révolte : les gouverneurs catholiques jetés par la fenêtre

Ce ne fut pas un acte de lynchage, mais une rébellion préméditée. Les insurgés avaient besoin d’un acte symbolique fort pour justifier le déclenchement de la révolte. Ils décidèrent d’utiliser une méthode vieille de plus d’un siècle, employée par les partisans du réformateur religieux tchèque Jan Hus, qui avaient également jeté leurs ennemis par la fenêtre pour les éliminer.

Martinitz fut le premier à être jeté du haut de la fenêtre. Il tomba de 15 mètres dans un fossé du château, criant le nom de Jésus et de Marie. Mais contrairement aux attentes des insurgés, Martinitz survécut grâce à la couche de fange dans le fossé, qui amortit sa chute.

Les insurgés se tournèrent ensuite vers Slavata. Bien que l’un d’eux plaisanta en disant « nous verrons si Marie l’aidera », Slavata, résistant à la pluie et essayant de se raccrocher à la fenêtre, fut également jeté. Il se blessa en heurtant un auvent, mais il survécut. Ensuite, le secrétaire Fabricius fut lui aussi jeté par la fenêtre.

Les insurgés réussissaient ainsi à atteindre leur objectif : l’attaque avait été un succès et une révolution était en marche. Un gouvernement provisoire protestant fut formé, et une armée fut levée. Les jésuites furent expulsés du pays.

Cependant, la situation devint rapidement plus complexe. Les catholiques restaient puissants, et les divisions au sein des protestants compliquaient l’unité. Bohemia resta en état d’indépendance précaire pendant un an. La rébellion allait au-delà d’un simple défi à l’autorité royale, car Matthias faisait partie de la dynastie des Habsbourg, qui gouvernait de vastes territoires à travers l’Europe, et l’empire impérial ne pouvait pas laisser ce défi perdurer.

L’échec de Frédéric V et la défaite à la bataille de la Montagne Blanche

En 1619, Matthias mourut et fut remplacé par son cousin Ferdinand, qui devint empereur du Saint-Empire romain germanique sous le nom de Ferdinand II. Bien qu’il ait été préféré par les Bohémiens en 1617 en raison de ses promesses de tolérance religieuse, ses actions les déçurent. En réponse, les Bohémiens choisirent Frédéric V, électeur du Palatinat, comme roi. Ils espéraient que sa gestion unifiée des terres séparées des Habsbourg pourrait les aider à contrer l’influence catholique.

Cependant, cette décision s’avéra désastreuse. Frédéric V, incapable de maintenir l’unité des Bohémiens et de recevoir du soutien extérieur, subit une défaite écrasante en novembre 1620, à la bataille de la Montagne Blanche, où l’armée impériale écrasa les forces de Frédéric. Prague fut reconquise, et Frédéric fut contraint à l’exil. Le résultat fut dévastateur : 27 insurgés furent exécutés, les terres protestantes confisquées et les Jésuites restaurés dans le pays.

Le pays fut plongé dans une sombre période, marquée par l’exil de 36 000 familles, parmi lesquelles se trouvaient des nobles et des habitants des villes. L’insurrection bohémiens avait introduit des dynamiques qui conduiraient à la guerre de Trente Ans, et la Bohême retomba sous le joug des Habsbourg.

Les causes de la guerre de Trente Ans

La guerre de Trente Ans, qui a duré de 1618 à 1648, trouve ses véritables origines dans les antagonismes religieux au sein du Saint-Empire romain germanique et dans la rivalité incessante entre les souverains de la dynastie des Habsbourg, qui régnaient sur l’Empire, et d’autres pays, en particulier la France.

Au XVIIe siècle, des États de plus en plus solides (comme la France, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Angleterre et la Suède) se formaient aux frontières de l’Europe. Cependant, au cœur de l’Europe, le Saint-Empire romain germanique, qui n’était plus qu’un vestige de l’Empire romain, restait composé de États indépendants et de cités libres, tout en étant théoriquement sous le contrôle de l’empereur.

Non seulement le Saint-Empire romain germanique, mais aussi la région d’Europe centrale, était gouvernée par des rois issus de la dynastie des Habsbourg. Ils contrôlaient également la Hongrie, l’Espagne, et l’immense et riche empire du Nouveau Monde via l’Espagne. L’expansion continue du protestantisme et l’augmentation de la population protestante ébranlaient l’unité nominale de l’Empire, ainsi que l’unité spirituelle de l’Europe dans son ensemble.

Le traité de paix d’Augsbourg de 1555 avait reconnu l’existence du protestantisme et stipulé que les territoires devraient suivre la religion du prince régnant. Cependant, ce n’était qu’une solution temporaire qui, bien que dissimulant les mécontentements sous-jacents pendant environ 50 ans, ne résolvait pas les tensions à long terme.

L’implication des Suédois et des Danois, qui cherchaient à contrôler la région balte, incita les Protestants en Allemagne et provoqua de nouvelles tensions. Pendant ce temps, les Habsbourg, cherchant à riposter, tentèrent d’influencer la France et son roi Henri IV, qui soutenait les Protestants à l’étranger. L’Espagne, cherchant à reconquérir les anciennes colonies protestantes des Pays-Bas, soutenait financièrement des campagnes contre les Protestants dans d’autres régions.

Les étincelles issues de la Bohême se sont ainsi insérées au cœur de ces intérêts contradictoires, de ces passions, et des désaccords qui ne pouvaient plus être dissimulés.

Ce qui s’est passé durant la guerre de Trente Ans

La révolte de Bohême, qui fut déclenchée par l’incident où les gouverneurs catholiques furent jetés par la fenêtre à Prague (expliqué plus loin), fut écrasée en 1627. Cependant, la guerre de Trente Ans se poursuivit encore pendant 21 ans avec la participation successive de différents pays.

De 1625 à 1629, une alliance politique entre le Danemark, les Pays-Bas et l’Angleterre, qui considéraient les Pays-Bas comme une colonie troublante sous la domination espagnole, fut au premier plan. Les armées impériales dirigées par Albrecht von Wallenstein contraignirent les Anglais et les Danois à se replier.

L’empereur Ferdinand ne laissa pas passer l’occasion de revendiquer les droits des catholiques et l’autorité des Habsbourg sur les princes allemands. Cependant, ces princes, qu’ils soient protestants ou catholiques, refusèrent d’accepter cette autorité et poussèrent à la destitution de Wallenstein.

En 1630, la Suède, dirigée par le « Lion du Nord », le roi Gustave Adolphe, entra en guerre aux côtés des Protestants contre les Habsbourg et les catholiques. Gustave Adolphe, avec des tactiques brillantes, arriva au cœur de l’Allemagne.

Wallenstein fut rappelé pour protéger l’Empire et réussit à repousser les Suédois. En 1632, lors de la bataille de Lützen, Gustave Adolphe mourut, mais l’armée suédoise remporta la victoire. Cependant, deux ans plus tard, les Suédois furent contraints de se retirer d’Allemagne.

En 1635, la France, espérant affaiblir les Habsbourg, envoya ses armées contre les forces espagnoles du Saint-Empire romain germanique. Pour des raisons politiques, les catholiques se battaient entre eux. La France, en s’alliant avec l’Angleterre et les Pays-Bas, réussit à repousser l’avancée des Espagnols vers Paris.

Les belligérants, désormais épuisés par la guerre, étaient prêts à négocier la paix. Bien que deux autres conflits (l’un entre la France, l’Espagne et les Pays-Bas, et l’autre entre la Russie et la Pologne) aient encore duré dix ans, le traité de Westphalie en 1648 apporta une certaine paix au cœur de l’Europe.

Les conséquences de la guerre de Trente Ans

La paix de Westphalie, qui mit fin à la guerre de Trente Ans en 1648, esquissa les contours de la future Europe moderne, constituée d’États souverains dirigés par des gouvernements capables de gérer leurs armées et leurs administrations civiles. La France, la nation la plus riche et la plus peuplée, devint la puissance dominante de l’Europe.

Le Saint-Empire romain germanique s’effondra. À l’avenir, il serait limité à l’Autriche-Hongrie, et les Habsbourg ne récupéreraient jamais le contrôle des États allemands centraux. Par ailleurs, la Saxe, la Bavière et le Brandebourg (futur Prusse) devinrent des États indépendants.

Après un siècle marqué par les passions religieuses, la montée du nationalisme était désormais évidente. Les dirigeants européens ne chercheraient plus à imposer l’avenir religieux des peuples. Bien qu’ils puissent prêcher à leurs sujets, les pressions se faisaient de moins en moins fortes. La tolérance religieuse avait fait un pas en avant.

Le bilan humain de la guerre de Trente Ans

Les historiens ne s’accordent pas sur l’ampleur des pertes humaines et des destructions pendant la guerre de Trente Ans. Selon les récits de l’époque, des millions de personnes seraient mortes. Il a été rapporté que la population de l’Allemagne avait diminué de trois quarts. La famine était apparemment répandue et le cannibalisme aurait même eu lieu.

Il y a sans doute une part de vérité dans ces affirmations. Bien que les armées étaient petites, leur impact sur la vie des civils était très lourd. Les troupes pillaient les fermes et les maisons, et la peste faisait des ravages parmi les soldats et les réfugiés. L’inflation frappait durement, les impôts étaient augmentés, les paysans étaient déplacés, leurs biens pillés et ils étaient souvent exilés.

Des centaines de milliers de personnes périrent dans cette guerre. Cependant, certaines des affirmations concernant l’ampleur de la catastrophe semblent exagérées. Dans les régions frappées par la peste, le taux de mortalité n’a jamais dépassé 12 %, bien en dessous du taux de 30 % observé durant la Peste Noire.

Les destructions ont également été exagérées. Les campagnes militaires ne durèrent pas longtemps et se concentrèrent principalement sur des zones stratégiques telles que des passages de montagnes et de rivières. Les villes résistèrent. En réalité, les opérations militaires stimulèrent parfois le commerce, car quelle que soit l’armée en place, les affaires continuaient. Leipzig subit cinq attaques et fut occupée par les Suédois pendant huit ans. Toutefois, la foire de Leipzig, qui se tenait chaque année, n’a jamais été annulée et le commerce dans la ville ne s’est pas arrêté.

Une estimation approximative suggère que la population de l’Allemagne aurait diminué de 21 millions à 13 millions pendant la guerre. Cependant, même ce chiffre impressionnant reste bien en deçà des affirmations concernant la magnitude de la catastrophe au XVIIe siècle.

Les batailles les plus importantes de la guerre de Trente Ans

La bataille de la Montagne Blanche : La première grande bataille de la guerre de Trente Ans

Le 8 novembre 1620, la première grande confrontation de la guerre de Trente Ans éclata sur la Montagne Blanche. Une armée composée de protestants tchèques et de mercenaires subit une défaite écrasante face aux forces impériales unies et catholiques. La section tchèque de la guerre de Trente Ans, qui dura de 1618 à 1624, prit fin avec cette bataille.

Sous le commandement de l’empereur Ferdinand II, environ 27 000 soldats impériaux triomphèrent des 15 000 mercenaires tchèques dirigés par le prince Christian d’Anhalt. L’armée impériale comptait parmi ses rangs des mercenaires dirigés par le général Charles Bonaventure de Longueval et des troupes de l’Union catholique dirigées par le comte Johann Tilly. Parmi les soldats de l’Empire se trouvaient le futur général le plus célèbre de la guerre de Trente Ans, Wallenstein, et le philosophe français René Descartes.

Les Tchèques perdirent environ 4 000 hommes, tandis que l’armée impériale ne compta que 700 pertes. Après la bataille, le célèbre Tilly assiégea Prague et écrasa la révolte. Bien que de nombreux catholiques tchèques aient été heureux de revenir, une grande partie de l’aristocratie protestante du pays fut soit tuée lors de la répression, soit contrainte à l’exil. Ferdinand assembla de nouveaux nobles dans leurs domaines, assurant ainsi la domination des Habsbourg sur les terres tchèques pour les trois siècles à venir.

La première bataille de Breitenfeld : La première grande victoire protestante

Le 17 septembre 1631, la première bataille de Breitenfeld devint l’une des confrontations militaires les plus importantes de la guerre de Trente Ans. Cette victoire confirma la suprématie de l’armée suédoise, qui n’avait pas été suffisamment prise au sérieux par les forces impériales au début. Le roi suédois Gustave II Adolphe (aussi connu sous le nom de Gustave Adolf) remporta ainsi la première grande victoire protestante de la guerre.

Les troupes impériales étaient dirigées par le maréchal comte Johann Tilly. Bien que les impériaux aient résisté pendant un certain temps, ils furent finalement contraints de se retirer. 7 000 soldats impériaux furent tués et 6 000 capturés, la plupart étant ensuite utilisés comme mercenaires par les Suédois. Cependant, le combat coûta la vie à environ 3 000 Suédois. Voyant la défaite se profiler, Tilly s’enfuit avec ses gardes, bien qu’il fût blessé.

La bataille de Breitenfeld prouvait la supériorité de l’organisation de l’armée suédoise par rapport à l’armée impériale. Face à une immense armée impériale, les brigades mobiles suédoises étaient plus agiles et avaient une meilleure capacité de manœuvre. Ainsi, les Suédois remportèrent une victoire décisive, marquant un premier grand succès pour la cause protestante. Le roi suédois réussit à se positionner comme le défenseur et le protecteur des intérêts protestants, consolidant ainsi sa position de leader parmi les nations protestantes d’Allemagne. Ce fut la première grande défaite pour l’Union catholique dans la guerre de Trente Ans.

La bataille de Lützen : Le protecteur du protestantisme tombe

Au printemps 1632, après avoir pris Nuremberg et traversé le Danube, le roi Gustave II Adolphe se dirigea vers Vienne depuis son campement à Munich. L’empereur Ferdinand, inquiet, fit appel à Wallenstein, qui envoya une grande force en soutien. Gustave finit par rattraper Wallenstein et, en novembre, les deux armées se rencontrèrent près de la ville de Lützen.

Les forces impériales comptaient 25 000 hommes, tandis que Gustave II Adolphe n’avait que 18 000 Suédois et quelques alliés. Pendant ce temps, le maréchal Pappenheim et ses 8 000 soldats se dirigeaient pour soutenir Wallenstein. Bien que l’armée suédoise remportât la victoire, Gustave II Adolphe fut tué au combat. En tout, les Suédois perdirent 6 000 hommes, tandis que l’Empire subit 3 500 pertes. L’échec de l’empereur Ferdinand à éradiquer le protestantisme en Allemagne, combiné à la mort de Gustave II Adolphe, constitua une lourde perte pour la cause protestante.

Cependant, l’empereur refusa d’entamer des négociations de paix, et aucune pourparler ne s’engagèrent. Après la mort de Gustave II Adolphe, la Suède continua de se renforcer sous la direction du chancelier protestant Axel Oxenstierna.

La bataille de Nördlingen : La victoire des catholiques

En 1634, une confrontation eut lieu entre une armée combinée impériale et espagnole et les forces suédoises et saxonnes. Les premières victoires suédoises en Bavière incluaient la prise de Landshut et la mise en déroute du général Johann von Aldringen. En réponse, l’armée impériale poursuivit sans relâche sa progression.

Les premières villes prises par les impériaux furent Regensburg et, plus tard, Donauwörth. La bataille de Nördlingen, qui s’ensuivit, se révéla être un combat décisif en faveur des catholiques. Lorsque les forces impériales et espagnoles arrivèrent sur le champ de bataille, elles se trouvaient en position stratégique supérieure, notamment sur une colline offrant une vue imprenable sur toute la zone.

Le 6 septembre, lors de la bataille, les 33 000 soldats impériaux et espagnols affrontèrent seulement 25 000 Protestants. En fin de journée, 12 000 Protestants étaient morts et environ 4 000 capturés. Nördlingen se rendit immédiatement, et l’armée de Saxe-Weimar, dirigée par Bernhard, se replia en Alsace. Par ailleurs, la Suède se vit contrainte de retirer ses garnisons du sud de la France.

La bataille de Rocroi : La fin de l’hégémonie espagnole

La bataille de Rocroi, qui eut lieu le 19 mai 1643, marqua la fin symbolique de l’Empire espagnol. Le jeune roi Louis XIV, quelques jours après être monté sur le trône, participa à cette bataille. En 1643, les Espagnols occupèrent le nord de la France pour alléger leur pression sur la Catalogne et la Franche-Comté. Une armée combinée impériale et espagnole sous le commandement du général Francisco de Melo marcha depuis les Flandres vers les Ardennes. Après avoir atteint la ville fortifiée de Rocroi, de Melo commença le siège.

Le duc d’Enghien, futur prince de Condé, dirigea une armée de 23 000 hommes pour contrer les Espagnols. À Rocroi, il ne restait que 1 400 soldats français. Malgré une importante supériorité en artillerie (36 canons), les Espagnols firent l’erreur de ne pas utiliser leur artillerie, pensant que les fortifications étaient trop faibles. Lorsque les canons français ouvrirent le feu, ils comprirent leur erreur. Le 17 mai, le prince de Condé, probablement déjà dans la région, réussit à capturer les murs extérieurs de la forteresse.

Les pertes espagnoles s’élevèrent à 8 000 hommes, tandis que les pertes françaises furent de 2 000. Après cette défaite, les Espagnols n’eurent plus d’opportunités offensives et durent se concentrer sur la défense. Cette victoire est largement considérée comme le plus grand succès militaire de la France durant la guerre de Trente Ans.

Links: