Avec plus de deux siècles d’existence, les États-Unis d’Amérique ont connu leur lot d’événements, à la fois bons et mauvais. Depuis leur fondation le 4 juillet 1776, les Américains ont traversé des jours marqués par l’inquiétude quant à l’avenir de leur nation et leur propre sécurité. Voici, par ordre chronologique, certains des jours les plus effrayants de l’histoire américaine qui ont semé la panique parmi la population.

Les Événements les Plus Marquants de l’Histoire Américaine

24 août 1814 : L’incendie de Washington, D.C. par les Britanniques

En 1814, lors de la troisième année de la guerre de 1812, alors que Napoléon Bonaparte repoussait l’invasion britannique en France, l’Angleterre utilisait encore sa puissante armée pour conquérir de vastes territoires aux États-Unis, qui étaient faiblement défendus.

Après avoir vaincu les forces américaines à la bataille de Bladensburg le 24 août 1814, les troupes britanniques ont mis le feu à plusieurs bâtiments gouvernementaux à Washington, y compris la Maison-Blanche. Le président James Madison et une grande partie de son administration ont fui la ville et ont passé la nuit à Brookville, dans le Maryland, aujourd’hui connue comme « la capitale des États-Unis pour une journée ».

Les Américains se sont réveillés ce matin-là en voyant leur capitale envahie et incendiée par les Britanniques, seulement 31 ans après leur indépendance. De violentes pluies ont finalement éteint les flammes le lendemain.

L’incendie de Washington fut un choc terrifiant et humiliant pour les Américains, mais il a renforcé la détermination de l’armée des États-Unis à riposter contre les Britanniques. La guerre de 1812 s’est finalement achevée avec la ratification du traité de Gand le 17 février 1815, un événement que de nombreux Américains ont célébré comme la « seconde guerre d’indépendance ».

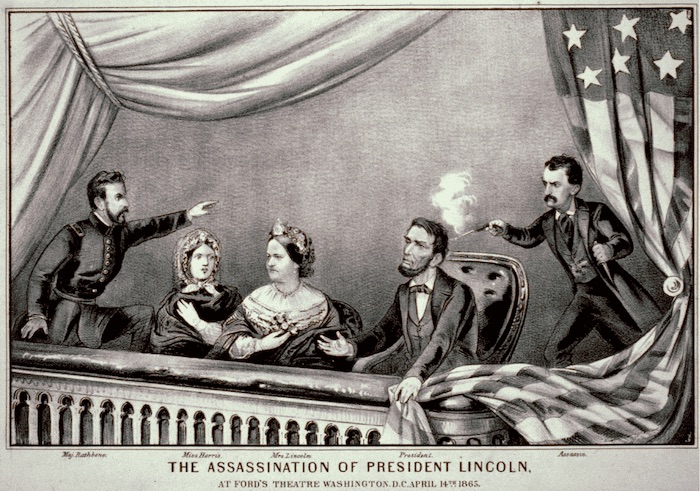

14 avril 1865 : L’assassinat d’Abraham Lincoln

Après cinq années de guerre civile dévastatrice, les Américains plaçaient leurs espoirs dans le président Abraham Lincoln pour rétablir la paix, guérir les blessures du pays et réunifier la nation. Cependant, le 14 avril 1865, seulement quelques semaines après le début de son deuxième mandat, Lincoln fut assassiné par John Wilkes Booth, un sympathisant confédéré.

Un seul coup de feu sembla anéantir l’espoir d’une réconciliation pacifique des États-Unis. Lincoln, souvent critiqué pour sa clémence envers les anciens rebelles, avait été tué. Le Nord accusa le Sud de ce crime, et beaucoup d’Américains craignaient que la guerre civile ne se prolonge et que l’abolition de l’esclavage ne soit remise en cause.

29 octobre 1929 : Le krach boursier

La fin de la Première Guerre mondiale en 1918 avait plongé les États-Unis dans une période de prospérité économique sans précédent. Les « Années folles » étaient une époque dorée pour de nombreux Américains.

Tandis que les villes connaissaient une croissance industrielle rapide, les agriculteurs, eux, subissaient une crise économique due à la surproduction et à la chute des prix des récoltes. Parallèlement, la bourse, mal régulée, alimentait un climat d’euphorie financière où banques et investisseurs prenaient des risques inconsidérés.

Le 29 octobre 1929, tout s’effondra. Ce jour-là, connu sous le nom de « Mardi noir », les valeurs boursières, gonflées par des investissements spéculatifs, s’effondrèrent brusquement. Pris de panique, les investisseurs américains se mirent à vendre en masse leurs actions. Mais comme tout le monde vendait, personne n’achetait, et les prix plongèrent en chute libre.

Les banques, ayant investi de façon imprudente, firent faillite les unes après les autres, emportant avec elles les économies de millions de foyers et d’entreprises. En quelques jours, de nombreux Américains qui se croyaient à l’abri financièrement se retrouvèrent ruinés et durent faire la queue devant les soupes populaires.

Le krach boursier de 1929 entraîna douze années de misère et de chaos économique, connues sous le nom de la Grande Dépression. Celle-ci ne prit fin qu’avec les réformes du New Deal du président Franklin D. Roosevelt et la montée en puissance de l’industrie américaine à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.

7 décembre 1941 : L’attaque de Pearl Harbor

En décembre 1941, les Américains se préparaient à célébrer Noël en espérant que la politique d’isolationnisme de leur gouvernement les épargnerait du conflit mondial qui embrasait l’Europe et l’Asie. Mais le 7 décembre 1941, ils réalisèrent que ces espoirs étaient vains.

Tôt le matin, le Japon lança une attaque surprise contre la flotte américaine stationnée à Pearl Harbor, à Hawaï. Le président Franklin D. Roosevelt qualifiera plus tard cette journée de « jour d’infamie ». À la fin de l’attaque, 2 345 soldats et 57 civils américains avaient perdu la vie, tandis que 1 247 militaires et 35 civils avaient été blessés. Quatre cuirassés et deux destroyers avaient été coulés, et 188 avions avaient été détruits – la flotte du Pacifique des États-Unis était anéantie.

Le lendemain, les images de l’attaque firent la une des journaux à travers tout le pays. Les Américains comprirent alors que, sans leur flotte du Pacifique, la côte Ouest des États-Unis devenait vulnérable à une invasion japonaise. Face à la panique, le président Roosevelt ordonna l’internement de 117 000 Américains d’origine japonaise dans des camps comme celui de Manzanar.

Dès lors, il ne faisait plus aucun doute : les États-Unis allaient entrer en guerre.

22 octobre 1962 : La crise des missiles de Cuba

Les tensions de la guerre froide, qui couvaient depuis longtemps aux États-Unis, se transformèrent en une peur absolue le soir du 22 octobre 1962, lorsque le président John F. Kennedy annonça à la télévision que l’Union soviétique avait installé des missiles nucléaires à Cuba, à seulement 144 kilomètres des côtes de la Floride. Pour ceux qui cherchaient une véritable frayeur d’Halloween, ils en avaient désormais une bien réelle.

Sachant que ces missiles pouvaient atteindre n’importe quelle cible aux États-Unis, Kennedy déclara que le lancement d’un missile nucléaire soviétique depuis Cuba entraînerait une « riposte totale » contre l’Union soviétique. Il avertit que cela serait considéré comme un acte de guerre.

Alors que les écoliers américains apprenaient à se réfugier sous leurs bureaux et à ne pas regarder le flash d’une explosion nucléaire, Kennedy et ses conseillers les plus proches engageaient l’une des plus dangereuses négociations nucléaires de l’histoire.

La crise des missiles de Cuba se termina pacifiquement grâce aux négociations menant au retrait des missiles soviétiques de l’île, mais la peur d’une apocalypse nucléaire demeure encore aujourd’hui.

22 novembre 1963 : L’assassinat de John F. Kennedy

Treize mois seulement après avoir résolu la crise des missiles de Cuba, le président John F. Kennedy fut assassiné alors qu’il circulait en voiture dans le centre-ville de Dallas, au Texas.

La mort brutale de ce jeune président, à la fois charismatique et populaire, provoqua une onde de choc aux États-Unis et dans le monde entier. Au cours de l’heure qui suivit l’attaque, de fausses rumeurs affirmèrent que le vice-président Lyndon Johnson, qui se trouvait deux voitures derrière Kennedy, avait lui aussi été touché, alimentant davantage la panique.

Alors que les tensions de la guerre froide étaient encore vives, beaucoup crurent que l’assassinat de Kennedy était une attaque d’un puissant État ennemi contre les États-Unis. L’enquête révéla que Lee Harvey Oswald, un ancien marine américain, avait renoncé à sa nationalité américaine et s’était réfugié en Union soviétique en 1959, ce qui renforça ces craintes.

L’impact de l’assassinat de Kennedy se fait encore sentir aujourd’hui. Comme l’attaque de Pearl Harbor et les attentats du 11 septembre 2001, les Américains se demandent encore : « Où étiez-vous lorsque vous avez appris la nouvelle ? »

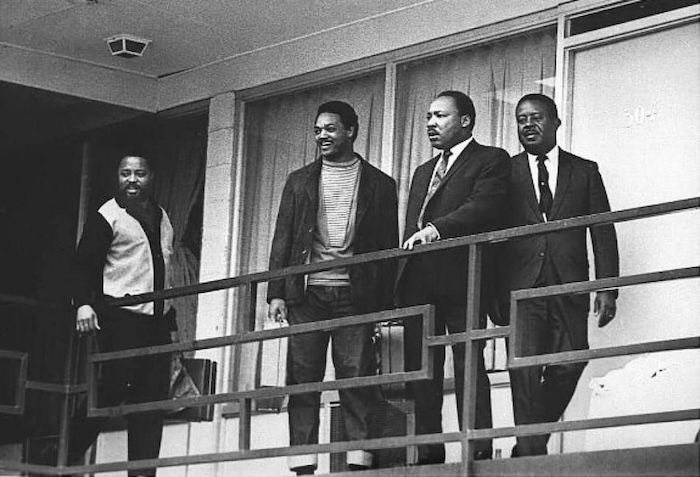

4 avril 1968 : L’assassinat du Dr Martin Luther King Jr.

Le leader pacifiste du Mouvement américain des droits civiques, le Dr Martin Luther King Jr., qui prônait la non-violence à travers des boycotts, des sit-ins et des marches de protestation, fut assassiné par un tireur d’élite le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee.

La veille de sa mort, le Dr King prononça son dernier discours célèbre : « Nous avons traversé des jours difficiles. Mais peu m’importe maintenant, car je suis allé au sommet de la montagne… Il m’a permis d’y aller. J’ai regardé et j’ai vu la Terre Promise. Je ne pourrai peut-être pas y aller avec vous, mais je veux que vous sachiez ce soir que nous, en tant que peuple, nous atteindrons la Terre Promise. »

Dans les jours qui suivirent l’assassinat du prix Nobel de la paix, le Mouvement des droits civiques, jusque-là pacifique, bascula dans la violence. Des émeutes furent réprimées brutalement, des arrestations arbitraires eurent lieu et plusieurs militants furent tués.

Le 8 juin, James Earl Ray, l’homme accusé du meurtre, fut arrêté à l’aéroport de Londres. Il avoua ensuite avoir tenté de se rendre en Rhodésie (aujourd’hui le Zimbabwe), alors gouvernée par un régime d’apartheid dirigé par une minorité blanche. Certains Noirs américains soupçonnèrent Ray d’avoir été engagé par un agent secret du gouvernement américain pour assassiner Martin Luther King.

La douleur et la colère provoquées par la mort de King renforcèrent la lutte contre la discrimination raciale aux États-Unis. En 1968, sous la présidence de Lyndon B. Johnson, plusieurs lois majeures furent adoptées, notamment le Fair Housing Act, dans le cadre du programme de la Grande Société (Great Society).

11 septembre 2001 : Les attentats du 11 septembre

Avant cette journée tragique, la plupart des Américains considéraient le terrorisme comme un problème lointain, propre au Moyen-Orient. Beaucoup pensaient que leur pays était protégé par deux vastes océans et une armée puissante, les mettant à l’abri de toute attaque ou invasion.

Le matin du 11 septembre 2001, cette illusion vola en éclats lorsque des membres du groupe terroriste Al-Qaïda détournèrent quatre avions commerciaux pour mener des attentats-suicides aux États-Unis. Deux d’entre eux percutèrent les tours du World Trade Center à New York, entraînant leur effondrement. Un troisième s’écrasa sur le Pentagone, près de Washington, D.C. Le quatrième s’écrasa dans un champ près de Pittsburgh. À la fin de la journée, seulement 19 terroristes avaient causé la mort de près de 3 000 personnes, blessé plus de 6 000 autres et provoqué des dégâts matériels estimés à plus de 10 milliards de dollars.

Craignant de nouvelles attaques, l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) interdit temporairement tous les vols commerciaux et privés aux États-Unis jusqu’à ce que des mesures de sécurité renforcées soient mises en place. Pendant des semaines, les Américains scrutèrent le ciel avec angoisse à chaque passage d’un avion, les seuls autorisés à voler étant ceux de l’armée.

Ces attentats déclenchèrent la guerre contre le terrorisme, qui comprenait des interventions militaires en Afghanistan et en Irak contre des régimes accusés d’abriter des groupes terroristes. À l’intérieur du pays, la peur conduisit à l’adoption du Patriot Act de 2001, une loi controversée qui renforça considérablement les pouvoirs des agences de sécurité, parfois au détriment des libertés individuelles.

Le 10 novembre 2001, dans un discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, le président George W. Bush déclara : « Le temps passe. Pourtant, pour les États-Unis, le 11 septembre ne sera jamais oublié. Nous nous souviendrons de chaque sauveteur mort en héros. Nous nous souviendrons de chaque famille en deuil. Nous nous souviendrons du feu et des cendres, des derniers appels téléphoniques, des funérailles des enfants. »

Parmi les événements les plus marquants de l’histoire des États-Unis, les attentats du 11 septembre rejoignent désormais l’attaque de Pearl Harbor et l’assassinat de Kennedy comme un moment où les Américains se demandent encore : « Où étiez-vous ce jour-là ? »