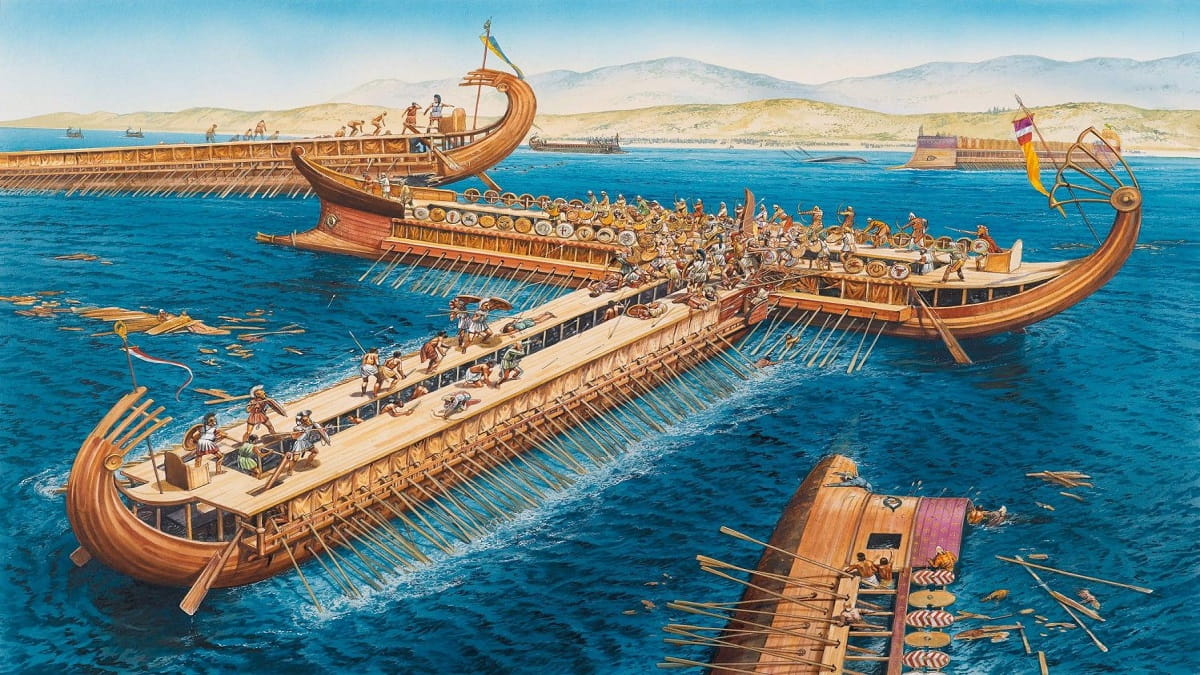

En 480 av. J.-C., les trières grecques, chacune propulsée par 170 rameurs robustes, fondirent sur la flotte perse comme des traits de feu. Munies d’étraves en bronze en forme de bélier, elles éventrèrent les navires ennemis, brisant leurs rames, écrasant leurs coques et les perforant de trous béants qui les condamnèrent à sombrer.

L’affrontement

Les marins perses furent massacrés, que ce soit à leur poste de rame ou en tentant de nager vers le rivage, transpercés par les lances des Grecs postés sur les ponts des navires. Cette bataille, livrée près de l’île de Salamine, au large d’Athènes, allait marquer la fin des ambitions perses sur la Grèce.

Jusqu’à cette journée de la fin septembre 480 av. J.-C., le roi perse Xerxès Ier, monté sur le trône six ans plus tôt, croyait fermement en sa conquête. Il avait fait construire un pont flottant sur l’Hellespont (le détroit des Dardanelles) pour faire passer son immense armée d’Asie en Europe, puis avait balayé les cités-États grecques, écrasant notamment les Spartiates dans leur défense héroïque du défilé des Thermopyles.

Quelques jours avant la bataille, Xerxès avait pris et pillé l’Acropole d’Athènes, massacrant les habitants restés sur place, tandis que les dirigeants athéniens s’étaient réfugiés à Salamine. Assis sur un trône d’or, installé sur une colline surplombant le détroit, le roi perse se préparait à assister à une victoire éclatante contre la flotte grecque qu’il avait piégée dans le goulet.

Les forces en présence

La flotte perse était constituée de marins venus des quatre coins de l’empire : Phéniciens, Égyptiens et Chypriotes, placés sous le commandement de Mardonios, le propre gendre de Xerxès. Les Grecs, quant à eux, avaient rassemblé des contingents de diverses cités-États en une flotte unifiée. Officiellement dirigée par le Spartiate Eurybiade, c’est en réalité le stratège athénien Thémistocle qui conçut le plan de bataille.

La ruse de Thémistocle

Anticipant le retour des Perses depuis leur défaite à Marathon dix ans plus tôt, Thémistocle avait profité des conflits entre Athènes et l’île d’Égine pour renforcer la flotte athénienne. À la veille de Salamine, Athènes disposait de 200 trières, des vaisseaux de 50 tonnes dotés d’étraves-béliers, soit plus de la moitié de la flotte grecque. Selon Hérodote, alors encore enfant, l’ensemble de la flotte alliée comptait environ 380 navires.

Les Grecs du sud souhaitaient se retirer derrière l’isthme de Corinthe pour défendre leur territoire, mais Thémistocle convainquit Eurybiade qu’il fallait au contraire livrer bataille sur place. En combattant dans le détroit de Salamine, les Perses seraient contraints d’opérer dans un espace restreint, limitant ainsi leur supériorité numérique et leur capacité de manœuvre.

Pour tromper les Perses, Thémistocle envoya un esclave leur faire croire que la flotte grecque tentait de fuir. Pris au piège de cette ruse, les Perses scindèrent leur flotte pour bloquer les deux sorties du détroit et débarquèrent des troupes sur la petite île de Psittalie, située devant le port du Pirée. Bien que trois fois plus nombreux, les Perses se retrouvèrent ainsi dans une configuration où leur avantage numérique devenait inutile.

La supériorité grecque

Les Grecs avaient d’autres atouts en main. Pendant que les Perses montaient la garde toute la nuit, épuisés et sur le qui-vive, les Grecs purent se reposer et reconstituer leurs forces. Ils étaient également mieux entraînés aux manœuvres navales et connaissaient parfaitement les eaux du détroit.

À l’aube, les deux flottes se préparèrent au combat. Les Perses s’avancèrent, tandis que les Grecs feignirent la retraite, attirant encore davantage les Perses dans l’étroite passe de Salamine. Puis, soudain, les trières grecques firent volte-face et chargèrent.

Les Perses, entendant les cris de guerre grecs et voyant les vaisseaux ennemis foncer sur eux en formation serrée, comprirent leur erreur et tentèrent de reculer. Mais leurs propres navires, trop nombreux et agglutinés dans le détroit, leur bloquaient la retraite, les empêchant d’effectuer la moindre manœuvre.

Le mur de bois ne s’effondrera pas, il t’apportera au contraire aide et protection, ô divine Salamine, toi qui donneras la mort aux fils des femmes.

Oracle de Delphes, 480 av. J.-C.

Le rôle d’Artemisia

Parmi les commandants perses figurait une femme : la reine Artémise de Halicarnasse, patrie d’Hérodote. Dans un geste audacieux, elle feignit d’être poursuivie par un navire athénien et, pour semer ses assaillants, percuta un vaisseau perse, le coulant avec tout son équipage. Xerxès, qui croyait qu’elle avait détruit un navire grec, s’exclama désespéré :

Mes hommes sont devenus des femmes, et mes femmes se comportent en hommes.

La défaite perse fut totale. Voyant sa flotte détruite, Xerxès, humilié, ordonna la retraite. Quelques mois plus tard, son général Mardonios fut vaincu à la bataille de Platées, marquant l’échec définitif de l’invasion perse de la Grèce.

La débâcle de Salamine

Au fil de la journée, la bataille tourna au désastre pour les Perses. Les navires tentant de se réfugier dans la sécurité du port du Pirée se retrouvèrent bloqués par ceux qui continuaient d’avancer, provoquant de nombreuses collisions. Marins et soldats de pont furent écrasés ou projetés à la mer. Les troupes perses débarquées sur le petit îlot de Psittalia furent massacrées.

Eschyle, dramaturge athénien ayant combattu à Salamine, décrivit une mer remplie d’« épaves de navires et de cadavres flottants ». Il raconta également comment les Grecs, dans la confusion de la mêlée, frappaient leurs ennemis avec des rames brisées et des morceaux de bois, « comme s’ils étaient des thons ». Hérodote, quant à lui, rapporta que des débris furent poussés par les courants jusqu’aux côtes africaines.

La victoire grecque fut écrasante : alors que les alliés ne perdirent qu’une quarantaine de navires, près de 200 bâtiments perses furent coulés.

Après Salamine, Xerxès craignit que les Grecs ne détruisent le pont flottant qu’il avait fait construire sur l’Hellespont. Par mesure de précaution, il laissa son général Mardonios à la tête d’une importante armée en Grèce du Nord et se retira lui-même en Asie.

L’ultime défaite perse à Platées

Au début de l’année suivante, Mardonios reprit l’offensive et marcha vers le sud, forçant une nouvelle fois les Athéniens à abandonner l’Acropole. Mais il ne tarda pas à se retrouver face à une gigantesque armée spartiate avançant depuis la Grèce centrale.

À Platées, les forces grecques — 110 000 hommes composés d’Athéniens, de Spartiates et de Corinthiens — s’installèrent en campement le long du fleuve Asopos, sous le commandement du Spartiate Pausanias. Pendant deux semaines, les armées s’observèrent sans engager de combat.

Finalement, Mardonios ordonna une attaque de sa cavalerie contre les lignes grecques. Après avoir repoussé cet assaut, Pausanias repositionna discrètement ses troupes au cours de la nuit. Au matin, un vide apparut sur le flanc droit grec. Voyant une opportunité, Mardonios lança une offensive. Mais les Spartiates, indifférents aux pluies de flèches, avancèrent implacablement, brisant les lignes perses et tuant Mardonios au cours de l’affrontement.

Les survivants perses prirent la fuite vers la Thessalie, laissant derrière eux un immense butin : des épées en or, de somptueux trésors et même une tente richement décorée ayant appartenu à Xerxès avant d’être cédée à Mardonios.

En souvenir de cette grande victoire, les Grecs firent fondre un dixième de l’or saisi pour fabriquer un trépied dédié à Apollon, qui fut placé dans le sanctuaire de Delphes.

Comment a commencé la bataille navale de Salamine ?

Cette bataille marqua le début d’une ère de prospérité et de puissance pour la Grèce antique, une époque dont l’héritage est encore célébré aujourd’hui. Mais pour en comprendre l’importance, il est essentiel d’examiner ses causes, son déroulement et les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée.

La montée de la menace perse

Dès le milieu du VIe siècle av. J.-C., un sentiment de crainte grandissait parmi les cités grecques face à l’expansion irrésistible de l’Empire perse. Sous la direction de Cyrus le Grand, fondateur de la dynastie achéménide, les Perses conquirent d’abord les empires assyrien et babylonien, avant de se tourner vers l’Asie Mineure et les cités ioniennes grecques situées sur la côte occidentale de l’Anatolie.

En 546 av. J.-C., Cyrus battit le légendaire roi Crésus de Lydie, réputé pour ses richesses fabuleuses. Il soumit ensuite les cités ioniennes et les îles avoisinantes, consolidant ainsi la domination perse sur la région.

À sa mort en 529 av. J.-C., Cyrus laissa derrière lui l’image d’un souverain sage et tolérant. Son fils, Cambyse II, annexa l’Égypte, mais son règne fut bref et s’acheva en 522 av. J.-C. avec sa mort. Darius Ier, connu sous son nom perse de Dara, lui succéda et étendit l’Empire achéménide de l’Asie Mineure jusqu’à la vallée de l’Indus. Il fit construire la route royale entre Sardes et Suse, une artère de 2 575 km facilitant les communications entre les provinces éloignées.

En 512 av. J.-C., Darius se tourna vers l’Europe et envahit la Thrace au cours d’une campagne contre les Scythes. Sept ans plus tard, en 499 av. J.-C., les cités ioniennes se rebellèrent contre la domination perse avec l’appui d’Athènes et d’autres cités grecques.

Bien que l’insurrection fût écrasée, Darius trouva là un prétexte pour envahir la Grèce. En 492 av. J.-C., il envoya son gendre Mardonios à la tête d’une armée, mais cette campagne se solda par un échec lorsqu’une tempête coula une grande partie de la flotte perse au large du mont Athos, forçant Mardonios à battre en retraite.

La fin du mythe de l’invincibilité perse

Deux ans plus tard, les Perses revinrent à la charge et conquirent plusieurs îles de la mer Égée avant de débarquer à Marathon avec une armée de 25 000 hommes. Contre toute attente, ils furent écrasés par une force grecque bien inférieure en nombre : 9 000 Athéniens et 1 000 Platéens. Cette victoire de 490 av. J.-C. marqua le début d’une série de triomphes grecs et révéla que l’Empire perse n’était pas invincible.

Darius mourut en 486 av. J.-C. et son fils Xerxès Ier lui succéda.

La grande invasion de Xerxès

Après avoir passé l’hiver 481-480 av. J.-C. à Sardes, en Anatolie, Xerxès rassembla une armée titanesque issue de toutes les provinces de l’Empire. Hérodote, historien grec du Ve siècle av. J.-C., avance des chiffres impressionnants : 1,5 million de fantassins, 80 000 cavaliers, 1 200 navires de guerre et 3 000 vaisseaux de transport.

Si Hérodote a souvent tendance à exagérer, même en divisant ces chiffres par deux, il est clair que les forces engagées par les Perses lors des batailles de Salamine et de Platées comptaient parmi les plus grandes que le monde antique ait jamais connues.

Quel type de souverain était Xerxès Ier ?

Xerxès Ier est né vers 520 av. J.-C. Il était le fils du roi Darius Ier et de la reine Atossa. Lorsqu’il monta sur le trône en 486 av. J.-C., il dut immédiatement faire face à des révoltes en Égypte et en Babylonie, qu’il écrasa avec une brutalité impitoyable avant de concentrer son attention sur l’invasion de la Grèce.

Les Perses construisirent un pont flottant sur l’Hellespont (le détroit des Dardanelles) et, pour éviter la catastrophe qui avait frappé la flotte de Darius en 492 av. J.-C., ils firent creuser un canal à travers la presqu’île du mont Athos.

Les auteurs grecs décrivent Xerxès comme un roi colérique et imprévisible, proche de la folie. Selon une célèbre anecdote, lorsqu’une tempête détruisit son pont de bateaux sur l’Hellespont, il fit exécuter les ingénieurs responsables, puis ordonna que l’eau du détroit soit fouettée 500 fois et marquée au fer rouge en guise de punition.

Une autre légende raconte qu’un Lydien, père de cinq fils enrôlés dans l’armée, supplia Xerxès d’épargner son aîné pour qu’il puisse prendre soin de lui dans sa vieillesse. Le roi, au lieu d’accéder à sa requête, aurait fait couper le jeune homme en deux et placé les deux moitiés de son corps de chaque côté de la route afin que son armée défile entre elles.

Cependant, Xerxès était aussi un mécène des arts et de l’architecture. Il fut à l’origine de la construction de la magnifique cité de Persépolis, symbole du faste et de la puissance perse. Pourtant, il ne jouissait pas d’une grande popularité parmi son peuple, et quelques années après la défaite de Salamine, il fut assassiné en 465 av. J.-C.

L’impact de la victoire grecque sur Athènes

Après les guerres médiques, la Grèce entra dans une période de paix d’environ cinquante ans. Athènes, la plus grande des cités-États, connut un âge d’or marqué par un renouveau architectural, artistique et intellectuel sous la direction de l’homme d’État Périclès.

La reconstruction d’Athènes après les ravages de la guerre permit le développement de nouveaux styles artistiques. Les sculpteurs et les peintres adoptèrent un style plus réaliste dans leurs représentations de la vie quotidienne sur les fresques, les vases et les bas-reliefs.

Les temples reconstruits selon des proportions harmonieuses furent ornés de sculptures colorées et de motifs dorés. L’Acropole fut embellie par la construction du Parthénon, un temple majestueux dédié à Athéna, qui abritait une gigantesque statue de la déesse en or et en ivoire, œuvre du célèbre sculpteur Phidias.

Sous l’Acropole, un théâtre fut édifié où furent jouées, pour la première fois, les tragédies d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide. Cet art dramatique, né comme une célébration religieuse en l’honneur de Dionysos, dieu du vin et des festivités, combinait danse, musique et récit. Il posa ainsi les bases du théâtre moderne.

Cependant, la domination athénienne ne dura pas. En 431 av. J.-C., la guerre du Péloponnèse éclata entre Athènes et Sparte. Après vingt-sept ans d’un conflit épuisant, Athènes capitula en 404 av. J.-C., marquant la fin de son hégémonie et l’affaiblissement durable des cités grecques.