La bataille de Pydna fut le deuxième affrontement majeur entre la phalange macédonienne et la légion romaine. Le premier, Cynoscephalae, en 197 av. J.-C., avait vu la phalange être manœuvrée et vaincue par les légions romaines plus flexibles. La défaite avait privé la Macédoine de son pouvoir durable sur la Grèce, mais le royaume avait survécu pour se battre un autre jour.

Ce jour arriva le 22 juin 168 av. J.-C., lorsque les armées macédonienne et romaine se retrouvèrent à nouveau face à face au cœur de la Macédoine. Cette fois, c’était l’existence même du royaume qui était en jeu.

Les Causes de la Troisième Guerre de Macédoine

Il n’y a pas eu d’incident particulier qui ait déclenché la Troisième Guerre de Macédoine (171-168 av. J.-C.). Cette guerre découlait plutôt de la méfiance de Rome envers la Macédoine et son roi, Persée (179-168 av. J.-C.), ainsi que du risque qu’il représentait pour la domination de Rome sur la Méditerranée orientale.

Les sources historiques dressent un portrait presque totalement négatif du caractère et du règne de Persée, mais une partie de cela est sans doute de la propagande utilisée pour justifier la guerre de Rome. Selon ces sources, Persée était trompeur, lâche, avide de guerre, réticent à dépenser de l’argent, et responsable du meurtre de son frère.

Pour certains Romains, Persée était suspect même avant de monter sur le trône, puisqu’il était accusé du meurtre de son frère Démétrius, bien apprécié à Rome.

Les historiens romains affirmeront plus tard que Persée avait hérité de la haine de Rome et des projets de guerre de son père. En réalité, l’une des premières actions de Persée fut de maintenir la paix, et il était fréquemment en contact avec le Sénat romain, faisant même plusieurs tentatives de négociations pendant la guerre.

Tant Philippe V (221-179 av. J.-C.) que Persée avaient reconstruit l’armée macédonienne, mais dans les circonstances, cela semblait plus une politique prudente et essentielle que des projets de guerre.

Dans le cadre de la reconstruction, Persée chercha à restaurer les relations avec plusieurs États grecs et à former des alliances avec les royaumes de Bithynie en Asie Mineure et les Séleucides en Syrie. Les démarches de Persée au-delà des frontières de la Macédoine étaient limitées et prudentes, et elles furent tolérées par les Romains à l’époque.

Cependant, il y avait peut-être la crainte qu’une Macédoine renaissante ne vienne perturber le système d’influence et les alliances mis en place après la Deuxième Guerre de Macédoine (202-197 av. J.-C.).

Dans cette atmosphère de méfiance, il n’en fallut pas beaucoup pour fournir un prétexte à la guerre. Un allié de Rome, Eumène II de Pergame (197-159 av. J.-C.), exploita les craintes romaines et informa le Sénat que Persée représentait une menace, et qu’il préparait même une invasion de l’Italie.

Les sénateurs crurent facilement à ces histoires, et lorsque Eumène affirma que Persée avait tenté de le faire tuer près de Delphes, ils saisirent l’occasion de déclarer la guerre. Après un quart de siècle de paix précaire, Rome envoya ses légions en Macédoine.

La Troisième Guerre de Macédoine

Alors que les Romains se préparaient pour la guerre en 172-171 av. J.-C., Persée se retrouvait largement seul, avec peu d’alliés. Ses tentatives de rétablir des relations avec les États grecs du sud échouèrent en raison de la crainte de Rome et du ressentiment persistant à l’égard de la domination de la Macédoine sur la Grèce.

Seules certaines communautés de Béotie au centre de la Grèce acceptaient de s’aligner avec Persée. Au nord et à l’ouest, il y avait quelques espoirs de gagner les terres d’Épire et d’Illyrie. Tout allié macédonien dans ces régions menaçait la capacité de Rome à envoyer des troupes et des fournitures.

Cela laissa Persée pour affronter les Romains avec son propre armée. La reconstruction prudente de la Macédoine par Philippe V et Persée donna quelques raisons d’espérer. Au début de la guerre, l’armée macédonienne comptait plus de 40 000 hommes. Elle n’avait peut-être pas été aussi forte depuis les jours de gloire de Philippe II et d’Alexandre le Grand près de deux siècles plus tôt.

Au cœur de cette armée se trouvait la célèbre phalange macédonienne d’infanterie lourde. La phalange était une formation dense de piquiers portant une sarisse de 5,5 mètres. La longueur de la sarisse permettait à cinq pointes de lance de dépasser en avant du premier rang de soldats, offrant à l’ennemi un mur mobile de lances.

Regroupée en formations de seize hommes de profondeur, la phalange était pratiquement infranchissable et imparable une fois en mouvement. Cette formation avait conquis l’Empire perse et créé et maintenu les royaumes hellénistiques. Cependant, les Romains avaient vaincu la phalange à Cynoscephalae en exploitant la flexibilité supérieure de leurs légions.

Les préparations de la Macédoine portèrent leurs fruits dans les premières années de la guerre. Persée battit une force romaine à la bataille de Callinicus en 171 av. J.-C. et gagna des parties de l’Épire et de l’Illyrie. Les tentatives romaines d’envahir la Macédoine échouèrent en grande partie.

Ces premières années furent cependant sans issue. Persée pouvait espérer qu’aussi longtemps qu’il évitait une défaite, les Romains finiraient par se lasser de la guerre et chercher une paix négociée, comme il tenta de le faire à plusieurs reprises, mais sans succès. Comme dans la guerre de son père, la question devait être tranchée par une bataille entre la phalange et la légion.

La Campagne de 168 av. J.-C.

En 169 av. J.-C., la guerre arriva en Macédoine lorsque les forces romaines réussirent à franchir les passes du Mont Olympe. Cependant, une fois les montagnes franchies, la campagne perdit de son élan. Il est rapporté que Persée, pris de panique par la nouvelle inattendue, perdit l’occasion d’affronter les Romains alors qu’ils émergeaient de leur marche, épuisés et affamés.

De leur côté, les Romains atteignirent la Macédoine, mais manquaient de provisions, ce qui mena à une impasse. Persée fortifia une position le long de la rivière Elpeus, dans une étroite bande de terre entre la montagne et la mer, bloquant ainsi tout progrès supplémentaire.

La performance insuffisante des légions romaines mena à l’élection de Lucius Aemilius Paullus au consulat et à la commande en Macédoine pour 168 av. J.-C. Âgé de 60 ans, fils et petit-fils de généraux, il était perçu comme l’homme capable de redynamiser l’effort de guerre romain. Dès son arrivée sur le front au début de l’été 168 av. J.-C., il rétablit immédiatement la discipline et chercha des moyens de provoquer une bataille décisive.

Le problème de Paullus était que la position défensive de Persée le long de la rivière était trop solide pour être attaquée de front. Cependant, les Romains avaient l’avantage de contrôler la mer autour de la Macédoine. La crainte d’un débarquement romain le long de la côte poussa Persée à détacher plusieurs milliers de soldats de son armée, réduisant ainsi le nombre de ses troupes disponibles pour affronter Paullus.

Malgré cet avantage, le commandement romain choisit une approche plus surprenante. Une petite force romaine marcha vers la côte comme si elle cherchait à contourner la position macédonienne par la mer. Cependant, ils firent demi-tour en secret et empruntèrent un chemin autour des montagnes. Émergent de manière inattendue, cette force balaya les gardes macédoniens et se retrouva derrière les défenses de Persée.

Soudainement pris en tenaille entre deux forces romaines, Persée fut contraint à la retraite vers la ville côtière de Pydna. Alors que les Macédoniens se retiraient, Persée perdit encore une opportunité. Les deux forces romaines avaient marché longtemps pour se rejoindre.

Lorsqu’elles le firent, elles étaient épuisées et se retrouvaient face à l’armée plus fraîche de Persée à travers une étroite plaine. Mais Persée hésita, permettant à Paullus de préparer un camp et de se retirer lentement dans sa sécurité. La bataille ne se déroulerait pas ce jour-là. Alors que les deux armées s’installaient pour la nuit, une éclipse de lune donna un présage de mauvais augure.

La Bataille de Pydna

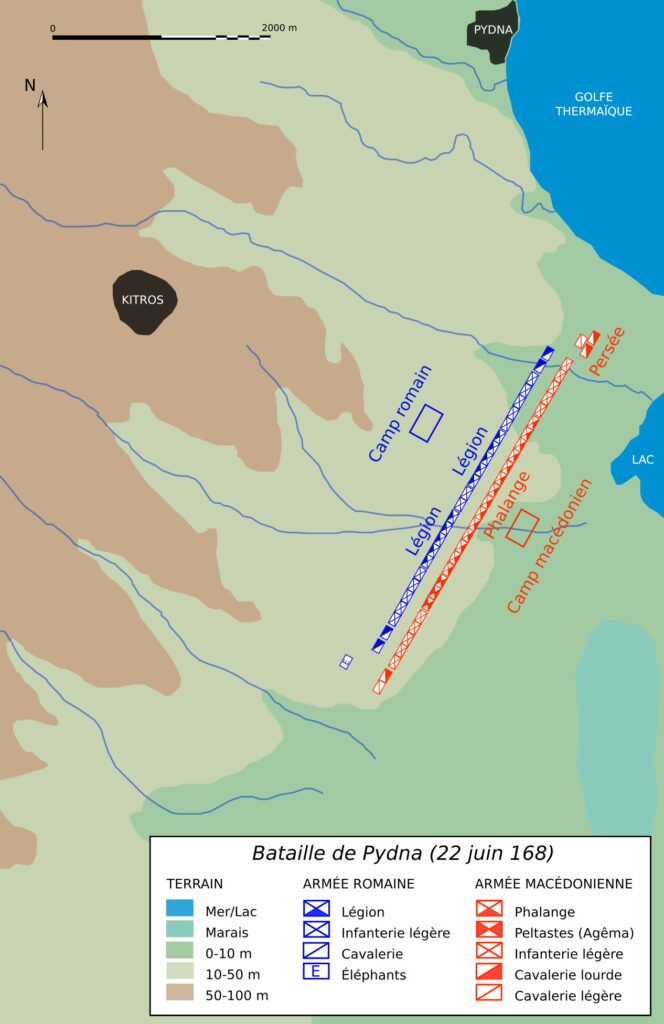

Les deux armées étaient probablement de taille similaire, comptant chacune entre 30 000 et 35 000 hommes. Persée commandait une phalange d’environ 21 000 hommes, le reste de l’armée étant composé d’infanterie légère et de cavalerie macédoniennes d’élite, d’alliés thraces, ainsi que de petites contingents d’alliés et de mercenaires grecs. Paullus pouvait compter sur environ 26 000 légionnaires romains et italiens, avec d’autres alliés italiens et grecs.

Les Romains bénéficiaient également d’un petit groupe d’éléphants fournis par leurs alliés nord-africains. S’attendant à affronter des éléphants, Persée avait préparé une unité anti-éléphants avec des casques hérissés de pointes, mais cette tentative semble avoir échoué, car elle n’eut aucun impact sur la bataille (Tite-Live 44.41).

Bien qu’une bataille fût désormais inévitable et probablement désirée par les deux camps, ce qui se produisit le 22 juin fut totalement imprévu. Johstono et Taylor (« Reconstructing the Battle of Pydna« , 69, 2022) décrivent Pydna comme un « engagement accidentel », une bataille où les deux côtés se rencontrent de manière fortuite plutôt qu’après un déploiement et des tactiques soigneusement planifiés. Selon nos sources, tout commença par un seul cheval ou mulet.

L’animal s’échappa du côté romain et se dirigea vers la rivière utilisée par les deux armées pour s’approvisionner en eau. En tentant de récupérer l’animal, une escarmouche éclata, attirant de plus en plus de troupes. Bien qu’il fût déjà après-midi, tard pour commencer une bataille, les deux armées sortirent rapidement de leurs camps et se rapprochèrent l’une de l’autre.

Pour être efficace, la phalange devait abaisser ses sarisses et avancer ensemble comme une masse unifiée sur un terrain plat. Dans cette position, elle offrait à l’ennemi un mur de pointes de lances qu’il ne pouvait pas approcher.

D’une longueur de 6 mètres, la sarisse pouvait tuer le soldat le plus courageux avant qu’il n’ait une chance d’entrer en contact avec celui qui la tenait. Aussi intimidante était la vue de la phalange macédonienne en marche que même Paullus avoua sa peur (Plutarque, Vie de Aemilius, 19.1).

La phalange rencontrait un problème lorsqu’elle devenait désorganisée ou était attaquée sur ses flancs ou ses arrières non protégés. Les piquiers macédoniens ne portaient qu’un bouclier léger et une épée courte ou un poignard. S’ils devaient se retourner ou se battre individuellement, la sarisse devenait inutile, laissant chaque soldat extrêmement vulnérable.

Ce manque de flexibilité avait été fatal à Cynoscephalae, où les Romains avaient pu détacher de petits groupes de leurs légions et attaquer l’arrière de la phalange. Un quart de siècle plus tard, une histoire similaire se déroula à Pydna.

Impossible à attaquer un mur de lances de front, les Romains commencèrent à pénétrer dans les brèches de la phalange qui s’ouvraient à mesure que les Macédoniens avançaient. Selon l’historien romain Tite-Live (44.41), au lieu de voir les deux lignes de bataille rivales se percuter de front, les combats prenaient la forme de plusieurs petites batailles alors que la phalange devenait désarticulée face aux attaques multiples des Romains.

Manquant de cohésion, la phalange était devenue un ensemble de soldats individuels vulnérables plutôt qu’une masse imparable. Les choses empirèrent rapidement pour les Macédoniens. Une charge romaine menée par les éléphants submergea le flanc gauche macédonien près du ruisseau où la bataille avait commencé.

Face à ces attaques, l’armée macédonienne s’effondra en un peu plus d’une heure. Si rapide fut la catastrophe que Persée et sa cavalerie n’avaient même pas réussi à rejoindre la bataille et furent contraints à la fuite. Les Romains ayant brisé et submergé toute la ligne macédonienne, la bataille se transforma rapidement en un massacre. Les Macédoniens qui tentaient de fuir vers la côte furent piégés entre les marins de la flotte romaine, qui tuaient des hommes dans la mer, et les éléphants qui bordaient désormais la rive et piétinaient les survivants.

On estime que jusqu’à 20 000 personnes sont mortes, 11 000 furent capturées (Tite-Live 44.42). Il s’agit probablement d’une exagération, car ces chiffres représenteraient presque toute l’armée macédonienne, mais le soir du 22 juin 168 av. J.-C., il n’y avait plus d’armée macédonienne à proprement parler. En revanche, les Romains ne rapportèrent qu’environ 100 morts.

La Fin de la Macédoine

Sans armée pour la défendre, la Macédoine tomba rapidement aux mains des Romains. Persée tenta de fuir, mais ayant été piégé sur l’île de Samothrace, il fut contraint de se rendre. Il passa le reste de ses jours en prison en Italie, après avoir été exhibé lors du triomphe de Paullus à Rome.

Ayant mené trois guerres contre les rois de Macédoine, les Romains décidèrent qu’il était temps de mettre fin à la monarchie séculaire. Le royaume de Macédoine fut divisé en quatre états distincts qui étaient libres, mais devaient payer un tribut à Rome.

La bataille de Pydna ne mit pas définitivement fin aux guerres macédoniennes, mais elle confirma la domination de Rome sur l’est de la Méditerranée. Après avoir détruit en une après-midi le dernier grand armée macédonienne, la suprématie de la légion sur la phalange était désormais incontestée.