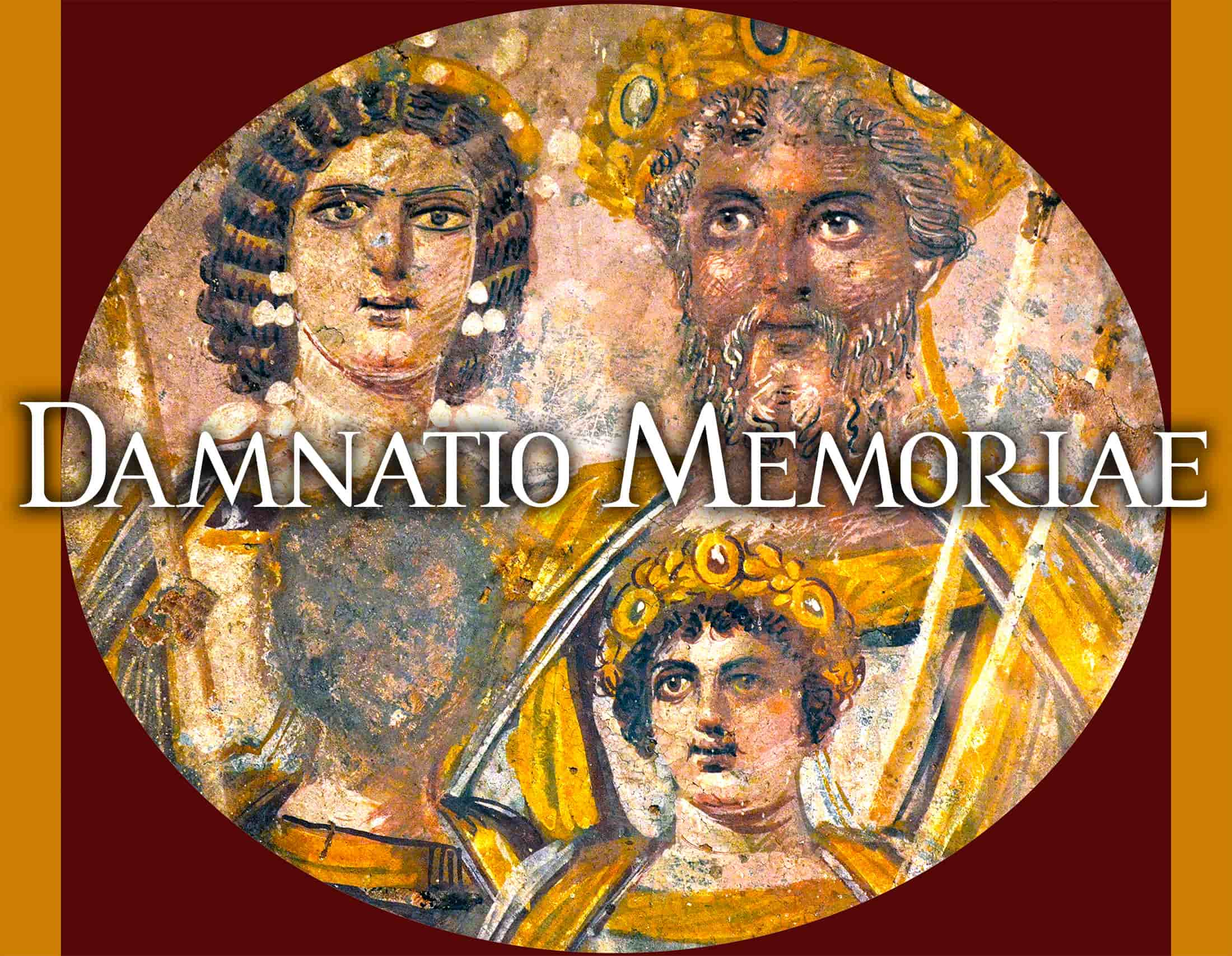

« Ils renversèrent, frappèrent et traînèrent ses images, comme s’ils s’en prenaient à l’homme lui-même… » Tel fut le destin de Séjan, le tyrannique préfet du prétoire de l’empereur Tibère. Sa chute en 31 apr. J.-C. fut marquée par la destruction spontanée de ses statues, alors que les Romains déversaient leur colère sur son effigie. Cette destruction rituelle d’images, d’inscriptions et même de monnaies – aujourd’hui connue sous le nom de damnatio memoriae – est un phénomène récurrent de l’histoire de Rome.

Mémoire et pouvoir dans la Rome antique

Se promener dans les rues de Rome et de son empire, c’était avancer dans l’ombre du passé. La culture romaine était façonnée par la mémoire : le désir de perpétuer les traditions des ancêtres illustres rivalisait avec l’ambition de forger son propre destin glorieux.

Peu de pratiques illustrent mieux cette importance de la mémoire que l’exposition des imagines, décrite par l’historien grec Polybe au IIe siècle av. J.-C. Ces masques funéraires et bustes d’ancêtres, conservés dans l’atrium des maisons aristocratiques, avaient pour but d’impressionner les visiteurs dans un contexte de compétition féroce sous la République.

Avec l’avènement de l’Empire, la mémoire ne perdit pas en importance, mais changea d’objet. Désormais, la figure centrale de la célébration et de la rivalité était l’empereur et sa famille. Son image – qu’elle soit colossale sur une statue d’un forum provincial ou minuscule sur une pièce d’argent – devint un symbole unificateur à travers l’Empire.

Le pouvoir des images impériales

L’image de l’empereur était, en fin de compte, une image de stabilité. Qu’il soit représenté triomphant à cheval ou la tête voilée en pontifex maximus, elle proclamait l’ordre romain : les ennemis de l’Empire avaient été vaincus, les dieux apaisés.

Cependant, toutes les représentations impériales ne se valaient pas. Plusieurs lettres attestent de mauvaises imitations à travers l’Empire. Un exemple célèbre provient d’Arrien, gouverneur d’une province sur la mer Noire, qui écrivit à l’empereur Hadrien pour se plaindre qu’une statue locale « ne lui ressemble en rien » et demandait un remplacement digne de ce nom !

Cette exigence s’explique par le fait que l’image impériale était une extension de l’empereur lui-même : elle devait être respectée. Caracalla, par exemple, fit exécuter un soldat pour avoir tenté de payer une prostituée avec une pièce portant son effigie.

Un concept moderne pour une pratique antique

La puissance de ces images impériales est confirmée par leur sort après la mort d’un empereur. Lorsqu’un souverain impopulaire était assassiné ou renversé, ses représentations subissaient le même sort : ses statues étaient démolies, son nom effacé des inscriptions, ses pièces fondues.

Ce phénomène fut nommé damnatio memoriae au XVIIe siècle, mais ce terme reste problématique. Il suggère une condamnation formelle et légale, alors qu’en réalité, il n’existait pas de procédure juridique fixe pour ces destructions. Il s’agissait souvent d’actions spontanées, d’une catharsis collective face à la chute d’un tyran. De plus, loin d’effacer leur mémoire, ces actes inscrivaient leur disgrâce dans l’histoire : les traces de destruction servaient d’avertissement aux générations futures.

La disgrâce sous la République

Les sanctions mémorielles, ou damnatio memoriae, n’étaient pas exclusives à l’Empire. Elles existaient déjà sous la République romaine et même dans la Grèce classique du Ve siècle av. J.-C., où une pratique similaire, la kataskaphê, consistait à raser la maison d’un individu disgracié.

Sous la République, l’accusation menant le plus souvent à cette condamnation était l’aspiration à la monarchie. Les rois et leur pouvoir absolu hantaient l’imaginaire politique romain. L’exemple le plus frappant est celui de Marcus Manlius Capitolinus.

Célébré pour avoir sauvé Rome des Gaulois en 390 av. J.-C. (avec l’aide des célèbres oies du Capitole), il fut ensuite accusé de populisme et d’ambitions royales. Condamné, il fut précipité du rocher Tarpéien en 384 av. J.-C. Pour sceller son infamie, le Sénat ordonna la destruction de sa maison sur le Capitole. Loin d’effacer son souvenir, cette action servit d’avertissement durable contre toute velléité de pouvoir personnel.

Renverser les tyrans

Célèbre aujourd’hui comme le méchant du film Gladiator (2000) de Ridley Scott, la vie du véritable empereur Commode semble presque trop dramatique pour un scénario hollywoodien. Fils de Marc Aurèle, l’empereur philosophe, il était censé poursuivre l’héritage de son père. Pourtant, il sombra rapidement dans le despotisme et la tyrannie.

En plus des excès habituels – cupidité, violence et débauche – Commode se distingua par ses combats contre des bêtes sauvages et des gladiateurs dans l’arène, sa prétention à être Hercule incarné, et même son projet insensé de rebaptiser Rome Commodiana ! Son comportement excentrique devint insoutenable et il fut assassiné le soir du Nouvel An 192 apr. J.-C.

Sa mort fut célébrée à Rome et offre l’un des récits les plus marquants de damnatio memoriae. Libérés, les sénateurs auraient proclamé : « Que les statues du meurtrier et du gladiateur soient renversées… Que le souvenir du meurtrier et du gladiateur soit entièrement effacé ! » L’euphorie suscitée par sa chute était telle que les statues et inscriptions à son effigie furent détruites avec tant d’ardeur qu’il est aujourd’hui rare pour les archéologues d’en retrouver une intacte.

Réutilisation des matériaux

De même que le terme damnatio memoriae ne rend pas totalement compte de la complexité des attaques contre la mémoire des tyrans romains, il ne reflète pas non plus les considérations pratiques qui accompagnaient ces sanctions mémorielles. Car si les Romains régnaient sur un empire immensément riche, ils étaient aussi d’une grande pragmatique.

Détruire des statues demandait un effort considérable et, lorsque celles-ci étaient faites de marbre précieux ou de métaux rares, cela représentait également un coût. Plutôt que de les anéantir entièrement, les portraits des empereurs disgraciés étaient souvent retaillés pour représenter leurs successeurs. Ce procédé se retrouve tout au long de l’histoire de Rome.

Une analyse attentive des bustes de certains empereurs, comme Claude et Nerva, révèle des traces de re-sculpture – en particulier autour des oreilles et de l’arrière du crâne – indiquant qu’ils étaient autrefois des portraits de Caligula ou Domitien. Cette pratique hautement technique permettait d’effacer plus efficacement le souvenir du tyran déchu.

Rivalité fraternelle

L’exemple le plus célèbre de damnatio memoriae, et celui qui illustre le mieux son paradoxe fondamental, est celui de Géta. Fils de Septime Sévère et frère de Caracalla, il partagea brièvement le pouvoir avec son aîné en 212 apr. J.-C., avant que leur rivalité ne dégénère en fratricide. Géta fut assassiné dans les bras de leur mère sur ordre de Caracalla.

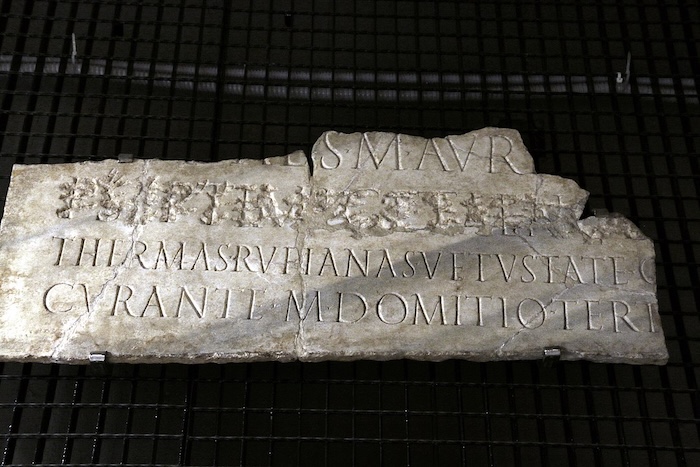

Caracalla s’attacha alors à effacer toute trace de son frère : ses statues furent renversées, ses images sur les pièces de monnaie contremarquées, et même ses partisans furent massacrés. Cependant, partout où cette destruction eut lieu, les absences criantes dans les inscriptions et les monuments rappellent encore aujourd’hui son existence et le crime de Caracalla.

Le plus emblématique de ces vestiges est l’Arc de Septime Sévère dans le Forum romain. Initialement, son inscription dédiait le monument à Septime Sévère et à ses deux fils, mais après la damnatio memoriae de Géta, son nom fut effacé. Les maladroites tentatives de réécriture restent visibles à ce jour, prouvant que, malgré ses efforts, Caracalla ne put plonger son frère dans l’oubli.

La damnatio memoriae à l’ère moderne

Il serait erroné de croire que la damnatio memoriae fut une pratique exclusivement romaine. Les images ont conservé leur puissance à travers les siècles et restent aujourd’hui encore des symboles de pouvoir. La chute de la statue de Saddam Hussein sur la place Firdos en avril 2003 illustre bien ce phénomène : la foule rassemblée, insultant l’image renversée, confirmait que celle-ci restait un substitut du dirigeant lui-même.

Les paradoxes de la damnatio memoriae perdurent également. À l’ère des technologies modernes, la destruction totale d’un souvenir demeure un objectif insaisissable. Les purges staliniennes de l’Union soviétique ont conduit à l’effacement de figures disparues des photographies officielles, mais même ces absences silencieuses continuent de se faire ressentir. L’effacement absolu reste impossible : vouloir condamner la mémoire, c’est souvent la renforcer.

Links: