Le 19 août de l’an 14 de notre ère, l’homme le plus influent de Rome et l’une des figures les plus marquantes de l’histoire mondiale s’éteignait. Ses derniers mots auraient été : « J’ai trouvé une Rome de briques et laissé une Rome de marbre. » Rien ne saurait mieux résumer l’impact qu’Auguste eut sur le monde romain.

Lorsqu’il était encore un jeune homme, amorçant son ascension fulgurante vers le pouvoir, la République romaine, autrefois puissante, était gangrenée par la violence et la corruption. Plutôt que d’assister à sa chute, Octavien (Octave), mieux connu sous le nom d’Auguste — le premier empereur romain —, renforça l’État romain en utilisant les bases du vieux système politique pour jeter les fondations de la superpuissance de l’Antiquité : l’Empire romain.

Ce chemin vers l’Empire fut tout sauf aisé. Il fut marqué par des conflits sanglants, des purges, des guerres civiles et des conquêtes militaires. Mais une fois la poussière retombée, plus rien ne faisait obstacle aux réformes entreprises par l’empereur, qui touchèrent tous les aspects de la société romaine, du domaine militaire à l’économie.

Afin de prévenir l’effondrement violent de son empire, Auguste consacra des années à la recherche d’un héritier, établissant ainsi la première dynastie impériale. Lorsque son heure arriva enfin, il put mourir en paix, convaincu d’avoir accompli sa mission : restaurer la grandeur de l’État et assurer la sécurité de Rome face à ses ennemis.

Octavien : Le Futur Empereur Auguste

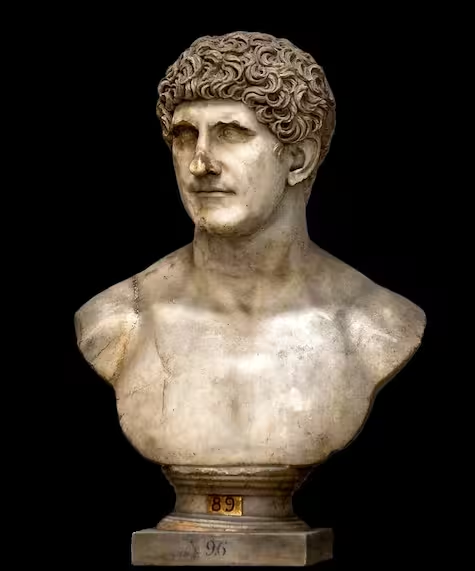

Pour un citoyen romain lambda vivant en 63 av. J.-C., le nom de Caius Octavius Thurinus ne signifiait pas grand-chose. Et on ne saurait l’en blâmer, car nul n’aurait pu deviner, en assistant à la naissance du garçon, qu’il était destiné à un destin exceptionnel.

Pourtant, ce jeune Octavius — également connu sous le nom d’Octavien — allait devenir Auguste, l’homme qui bâtirait l’un des États les plus puissants, influents et emblématiques de l’histoire : l’Empire romain.

Cependant, il serait erroné de considérer le jeune Octavien comme un parfait inconnu. Son grand-oncle n’était autre que Jules César, qui n’avait pas encore entamé sa célèbre campagne des Gaules. Pourtant, la mère d’Octavien, nièce de César, fit tout son possible pour éloigner son fils de son illustre parent.

De son côté, César ne montra guère d’intérêt pour l’enfant, qui grandit dans la quiétude d’une villa familiale à la campagne, loin des intrigues politiques d’une République en pleine agonie.

Octavien ne possédait pas les qualités idéales d’un commandant militaire, comme on l’attendait d’un aristocrate de la fin de la République. Mais il avait un trait qui allait le mener jusqu’au trône impérial : une ambition sans bornes. Contre l’avis de sa mère, il était déterminé à entrer dans l’arène politique et à s’intégrer au cercle rapproché de César.

Il n’était pas seul sur ce chemin. Dès son enfance, il fut accompagné et soutenu par son meilleur ami, Marcus Vipsanius Agrippa. Bien que ce dernier ne soit pas issu d’une famille illustre comme les Iulii, il possédait des qualités qui faisaient défaut à Octavien : une endurance physique exceptionnelle, un grand talent militaire et des compétences en commandement — toutes les qualités d’un général hors pair.

Surtout, Agrippa fit preuve d’une loyauté sans faille, une vertu qui le rendit indispensable à son ami et qui joua un rôle crucial dans la construction de l’Empire.

Bien qu’il n’ait pas passé beaucoup de temps avec Octavien, César gardait un œil sur son jeune grand-neveu. Après tout, il faisait partie de sa famille. N’ayant pas de fils, il envisagea de faire d’Octavien son héritier potentiel. À partir de 46 av. J.-C., César commença à le préparer à un avenir politique en lui confiant plusieurs responsabilités à Rome.

Octavien participa même aux triomphes de son grand-oncle dans la capitale, malgré son absence d’exploits militaires notables. Vers la même époque, la mère d’Octavien se résigna et autorisa son fils à rejoindre César lors de sa campagne en Hispanie contre les derniers partisans de Pompée le Grand.

En chemin vers l’Espagne, Octavien fut victime d’un naufrage en territoire hostile. Pourtant, le jeune homme (âgé de 17 ans) et quelques compagnons traversèrent une zone dangereuse pour rejoindre le camp de César. Cet exploit impressionna profondément son grand-oncle, qui, de retour à Rome, modifia secrètement son testament pour désigner Octavien comme son héritier.

L’Héritier de César

Octavien manquait encore d’expérience militaire pour prétendre aux plus hautes fonctions. Pour y remédier, César l’envoya à Apollonie (dans l’actuelle Albanie), où il suivit un entraînement militaire en prévision d’une campagne contre les Parthes. Mais cette campagne ne vit jamais le jour. En 44 av. J.-C., César fut assassiné dans un complot sénatorial. Cet événement transforma la vie d’Octavien à jamais, déclenchant une série d’événements qui allaient bouleverser le monde romain.

Apprenant la mort violente de son grand-oncle, Octavien se retrouva face à un choix décisif : rester en sécurité dans le camp militaire ou se rendre à Rome pour défendre son héritage politique. C’est ici, à Apollonie, qu’il prit sa première décision capitale. Suivant les conseils de son fidèle Agrippa, Octavien partit pour Rome.

En route, il découvrit que César l’avait adopté comme fils et héritier. Avec l’héritage de son grand-oncle et le soutien des vétérans et fidèles de César, Octavien put rassembler une armée.

En acceptant le testament de César, Octavien ne se contenta pas d’être son héritier : il en devint l’avenger. Cela fit de lui un rival de Marc Antoine, l’un des meilleurs généraux de César, qui espérait combler le vide laissé par sa mort. Pour le Sénat, inquiet de la puissance militaire d’Antoine, le jeune héritier de César semblait être une option plus sûre. Ainsi, les sénateurs lui accordèrent un soutien militaire et lui confièrent la mission de neutraliser Marc Antoine.

Cependant, au lieu du duel à mort qu’espérait le Sénat, les deux hommes décidèrent de coopérer. L’espoir d’un retour à l’ordre républicain s’évanouit avec l’arrivée d’un troisième acteur, Marcus Aemilius Lépide, autre partisan de César. De cette alliance naquit le Second Triumvirat, marquant la fin définitive de la République et le début d’une ère nouvelle.

L’Alliance Précaire

Le Second Triumvirat formé en 43 av. J.-C. avait deux objectifs principaux. Le premier fut d’éliminer les assassins de César. Mais avant de se lancer dans les batailles à l’Est, les trois membres émirent les proscriptions tristement célèbres. En une nuit, plus de 2000 Romains influents et riches devinrent des hors-la-loi et furent dépouillés de leurs biens.

Ceux qui ne réussirent pas à s’échapper perdirent leur vie. Bien que ce décret ait été en partie motivé par le besoin de lever des fonds pour le conflit à venir, ces meurtres légalisés permirent aux triumvirs d’éliminer tous leurs ennemis potentiels.

Le rôle exact d’Octavien dans cette purge reste flou. Cependant, il est avéré que le futur empereur approuva l’assassinat de son propre soutien et critique virulent d’Antoine, Cicéron. Une fois le front intérieur pacifié, en 42 av. J.-C., Octavien et Antoine écrasèrent les troupes loyales aux traîtres lors de la bataille de Philippes. Les deux chefs ennemis, Brutus et Cassius, se suicidèrent.

Après avoir vengé César, les triumvirs purent se concentrer sur le second objectif de l’alliance : restaurer le pouvoir et la stabilité de la République romaine. En d’autres termes, Octavien, Marc Antoine et Lépide se partagèrent le territoire, divisant ainsi la République en trois parts. Antoine reçut l’Est. Octavien prit l’Italie et l’Espagne (et plus tard la Gaule), tandis que Lépide récupéra l’Afrique du Nord.

Bien qu’Octavien ait théoriquement le contrôle de territoires précieux, y compris la ville de Rome, il devait faire face à une tâche difficile. Les guerres étaient enfin terminées, et Octavien devait installer quarante mille vétérans, y compris ceux de l’armée défaite. Cela provoqua des remous parmi la population civile, qui n’était guère enthousiaste à l’idée de céder ses terres.

Il n’aida pas qu’Octavien refuse de donner des terres aux hommes d’Antoine. La rupture du Triumvirat fut évitée de justesse, car les troupes d’Antoine n’eurent pas le courage de s’opposer à leurs camarades et à l’héritier de César.

Cet incident ne marqua cependant pas la fin des ennuis d’Octavien. Sextus Pompée, le dernier fils survivant de Pompée le Grand, contrôlait toujours les îles de Sicile et de Sardaigne. Sa flotte navale représentait une menace pour les convois de blé qui approvisionnaient Rome. Afin de prévenir une émeute publique et de renforcer sa position, Octavien confia à Agrippa la mission de traiter ce problème. En 37 av. J.-C., la flotte d’Agrippa envahit la Sicile et détruisit la force navale de l’ultime Pompée.

Le Second Triumvirat atteignit son but en punissant les assassins de César et en divisant la République entre les trois grands. Cependant, dès sa formation, il était évident que cette alliance fragile ne durerait pas longtemps. Les intérêts opposés, les inimitiés personnelles et la méfiance mutuelle garantissaient le conflit entre les triumvirs.

Le premier à être écarté fut Lépide, qui tenta de s’emparer de l’île pour lui-même, mais ses légions passèrent finalement du côté d’Octavien. Avec Lépide hors jeu, il ne resta plus que deux hommes : Octavien à l’Ouest et Marc Antoine à l’Est. Le terrain était désormais préparé pour le dernier conflit.

La Dernière Guerre de la République

Pendant ce temps, les relations entre les deux derniers triumvirs, Octavien et Marc Antoine, commencèrent à se détériorer. Bien qu’étant marié à Octavia, la sœur d’Octavien, Antoine vivait à Alexandrie, ne cachant pas sa relation avec Cléopâtre, la reine d’Égypte ptolémaïque. Dire qu’Octavien était furieux du comportement d’Antoine serait un euphémisme.

La situation se détériora encore après qu’Antoine légitima publiquement le fils de Cléopâtre, Césarion, comme le véritable héritier de Jules César. Pour Octavien, qui était seulement adopté, la légitimation du fils biologique de César représentait une menace grave. Afin de discréditer son rival et de sécuriser sa position, Octavien lança une campagne de propagande, dénonçant publiquement Marc Antoine comme un despote oriental voulant abolir les traditions romaines.

Cependant, Octavien n’eut pas à faire beaucoup d’efforts, car Antoine continuait à faire de mauvais choix. D’abord, en 34 av. J.-C., Antoine choqua le Sénat en annonçant publiquement la distribution des terres romaines sous son contrôle à Cléopâtre et à ses enfants. Puis, deux ans plus tard, Marc Antoine divorça d’Octavia, signe d’un profond mépris. Pourtant, Rome, lasse des guerres incessantes, n’était pas disposée à plonger dans un nouveau conflit. Conscient de cela, Octavien décida de prendre un pari.

Il pénétra de force dans le temple des Vestales et saisit le testament secret d’Antoine, le révélant au public romain. Ce fut une violation grave, puisque personne n’était autorisé à entrer dans ce site sacré. Cependant, le pari s’avéra payant. Dans le testament (qui pouvait être un faux), Antoine promettait des possessions romaines supplémentaires aux enfants de Cléopâtre et exigeait d’être enterré à Alexandrie après sa mort.

Aux yeux des Romains, cela revenait à un acte de trahison. Mais le Sénat hésitait toujours à déclarer la guerre. Après tout, la moitié des sénateurs soutenait encore le général préféré de César. Beaucoup d’entre eux partirent pour Alexandrie. Malgré l’échec de sa campagne contre les Parthes, Antoine bénéficiait toujours du soutien de ses troupes.

Toujours habile en politique, Octavien rejeta toute la responsabilité sur Cléopâtre, et non sur Antoine. Le conflit à venir ne serait pas entre eux, mais entre la Rome vertueuse et l’Égypte décadente. Ce fut un choix judicieux. La même année, le Sénat indigné déclara la guerre à Cléopâtre.

Finalement, la dernière guerre de la République fut rapide et sanglante. Bien qu’Antoine disposât d’une flotte plus importante, son manque de volonté d’attaquer directement l’Italie lui coûta cher. Au début de l’année 31 av. J.-C., la flotte d’Agrippa bloqua les navires ennemis amarrés sur la côte grecque, tandis que les troupes d’Octavien coupaient les approvisionnements de l’armée principale d’Antoine et de Cléopâtre.

Confronté à la perspective de la famine, Antoine n’eut d’autre choix que de percer le blocus. Ce qui suivit fut une véritable catastrophe. Agrippa et Octavien mirent la main sur les plans ennemis et, lors de la bataille d’Actium, la flotte d’Antoine fut anéantie. Bien qu’Antoine et Cléopâtre aient réussi à s’échapper, la partie était terminée.

Après qu’Octavien eut débarqué en Égypte en 30 av. J.-C., le reste des forces d’Antoine se rallia à lui. Privés de leurs alliés et de leurs soldats, Antoine et sa reine se suicidèrent. Octavien était désormais le maître incontesté de Rome et de tout le bassin méditerranéen. Il n’avait que 33 ans.

Le Premier Citoyen

Le seul souverain du domaine romain, Octavien commença à consolider son pouvoir. Il était déterminé à ne pas commettre la même erreur que son père adoptif. La stratégie était simple : consolider lentement sa position et accepter les honneurs et pouvoirs de manière graduelle. Après la mort de Cléopâtre, Octavien prit personnellement le contrôle de l’Égypte et de sa richesse considérable, renforçant ainsi son influence et consolidant son autorité.

Quelques mois plus tard, avec l’aide d’Agrippa, Octavien convainquit le Sénat de lui confier le commandement de la Gaule, de l’Espagne et de la Syrie. À ce moment, le futur empereur avait le contrôle total de la moitié du territoire romain. Puis, en 27 av. J.-C., Octavien renonça soudainement à ses pouvoirs, annonçant sa retraite de la vie publique. Mais, bien sûr, tout cela n’était qu’un spectacle, et cela fonctionna à merveille.

Le Sénat, terrifié par une nouvelle guerre civile, supplia le jeune homme rusé de rester. Lorsqu’Octavien accepta, les sénateurs reconnaissants lui accordèrent le titre de « Vénéré », ou comme nous le connaissons : Auguste. En 19 av. J.-C., encore une fois avec l’aide d’Agrippa, il reçut l’Imperium Maius (le pouvoir suprême) sur toutes les provinces de l’État romain et, plus important encore, sur toutes les légions.

En tant qu’Imperator (commandant en chef), Auguste contrôlait désormais à la fois le gouvernement et l’armée. Et bien qu’il continua prudemment à éviter les apparences de monarchie, se qualifiant simplement de Princeps, ou « Premier Citoyen », Auguste était empereur de facto. La République romaine n’existait plus. L’ère de l’Empire romain avait commencé.

L’ère d’Auguste est toujours considérée comme l’âge d’or de Rome. Pendant son règne, Auguste étendit les frontières de l’Empire et sécurisa la paix en transférant des légions aux frontières. Son monopole sur l’armée, et le retrait des troupes des régions impériales, empêchèrent une nouvelle guerre civile. Une couche supplémentaire de sécurité fut ajoutée par la création d’une garde personnelle permanente pour l’empereur — les Prétoriens — la seule unité militaire stationnée à Rome.

Auguste se préoccupa également des programmes de construction, remodelant le paysage urbain et rural de l’Empire. Son bras droit, Marcus Agrippa, ingénieur et architecte de renom, supervisa personnellement la construction de bâtiments publics somptueux comme les thermes romains, les aqueducs et le Panthéon. Un réseau routier superbe facilita le contrôle de l’immense Empire et favorisa le commerce.

En même temps, une flotte puissante surveillait la Méditerranée (unie pour la première et dernière fois dans l’histoire), appelée par les Romains – Mare Nostrum, ou « Notre Mer ».

L’empereur Auguste manifesta un grand intérêt pour les arts et agissait en mécène de nombreux artistes. L’art était, après tout, un outil puissant pour renforcer l’autorité de l’empereur. Des écrivains comme Virgile (auteur de l’Énéide), l’historien Tite-Live et le poète Horace louaient le règne d’Auguste pour avoir apporté la paix et la prospérité à Rome.

Auguste s’intéressa également aux questions juridiques. Il promulgua des réformes et des lois importantes, encourageant le mariage, réglementant les peines pour adultère et limitant les démonstrations publiques de luxe (l’empereur lui-même vivait dans un logement modeste).

Tellement strict dans l’application de ses lois, Auguste bannit sa propre fille, Julia, pour adultère ! D’un autre côté, le mariage de l’empereur avec Livia pendant plus de 50 ans, jusqu’à leur mort respective, offrit un exemple éclatant pour les Romains à suivre.

La Quête d’un Héritier

Tous les efforts d’Auguste pour établir et consolider l’Empire auraient été vains s’il n’avait pas eu de successeur. Ainsi, dès le début de son règne, l’empereur se lança dans la quête d’un héritier. Dès le départ, il était évident que cette mission serait difficile. En 23 av. J.-C., le neveu d’Auguste, Marcellus, mourut à l’âge de seulement 21 ans. La même année, Auguste, dont la santé n’avait jamais été solide, tomba gravement malade.

Certain qu’il était en train de mourir et désespéré de confier l’Empire à quelqu’un en qui il pouvait avoir confiance, Auguste prit la seule décision logique : il nomma son meilleur ami, Marcus Agrippa, comme héritier. Lorsque l’empereur se remit, il officialisa la décision en mariant sa fille Julia à Agrippa, créant ainsi le premier pas vers la construction d’une dynastie. L’union produisit les héritiers nécessaires. Auguste adopta les deux garçons et les traita comme ses propres fils.

Cela ne devait pas être. Les morts prématurées de Gaius et Lucius en 2 et 4 ap. J.-C., respectivement, forcèrent l’empereur à recommencer sa quête. Le troisième fils d’Agrippa, Agrippa Postumus, né après la mort d’Agrippa, s’avéra être un homme violent et cruel. Auguste dut chercher ailleurs un héritier.

Ses deux beaux-fils, les enfants de Livia issus de son premier mariage, avaient tous deux le potentiel nécessaire pour être le second empereur de Rome. Drusus et Tibère étaient tous deux des commandants militaires réussis qui s’étaient illustrés lors des campagnes en Germanie.

Auguste favorisa Drusus, le plus jeune et le plus charismatique des deux frères, mais le destin intervint encore une fois. En 9 av. J.-C., Drusus, âgé seulement de 29 ans, tomba de son cheval, brisant les plans d’Auguste.

L’empereur se retrouva dans une situation difficile. Approchant de la fin de sa vie, le souverain de 71 ans avait désespérément besoin d’un successeur légitime. S’il échouait, l’Empire d’Auguste, naissant, risquait de s’effondrer, plongeant Rome dans une nouvelle guerre sanglante. Réclus et lunatique, Tibère était loin d’être son premier choix, mais il était le dernier espoir d’Auguste. À partir de là, les choses se précipitèrent.

Auguste adopta Tibère comme son fils et héritier et le força à divorcer de son épouse. Tibère était réticent à porter la pourpre. Malheureusement, il n’eut pas son mot à dire. Auguste se souciait peu du mariage sans amour entre sa fille Julia et Tibère. Il ne se préoccupait pas non plus du fardeau que représenterait le trône pour le nouveau souverain.

Tout ce qu’il voulait, c’était garantir une transition ordonnée du pouvoir. Il voulait que l’Empire, construit avec de grands efforts, sacrifices et beaucoup de sang versé, perdure. En cela, il réussit.

L’Héritage d’Auguste

Après avoir désigné Tibère comme son héritier, Auguste fit quelque chose d’inattendu. L’empereur énergique, qui avait passé toute sa vie impliqué dans la politique de Rome, risquant sa santé fragile et même sa vie pour réaliser son rêve de construire un Empire, se retira de la vie publique.

Pendant encore quelques années, il demeura l’empereur romain et parvint même à rédiger un témoignage en première personne de sa vie et de ses réalisations : Res Gestae Divi Augusti (« Actes du divin Auguste« ). Mais l’Empire était désormais entre les mains de Tibère. Bien que le second empereur ne fût pas à la hauteur du premier, il préserva la création d’Auguste.

Les réalisations d’Auguste sont trop nombreuses pour être comptées. Par une combinaison de diplomatie, de violence et de pure ingéniosité, le jeune Gaius Octavius, ou Octavien, surclassa et vainquit tous ses ennemis, démantelant la République pour la reconstruire en tant qu’Empire romain. Il n’accomplit pas tout cela seul. Marcus Agrippa, le meilleur ami d’Auguste et plus tard membre de la famille impériale, loyal à l’extrême, travailla sans relâche pour aider son ami à réaliser son rêve.

Conscient que tous ses efforts auraient été vains si personne ne pouvait hériter de sa place, Auguste passa une grande partie de son règne à chercher un successeur et à établir une dynastie dans ce processus. La première dynastie impériale, les Julio-Claudiens, régnerait pendant presque un demi-siècle, renforçant les bases de l’Empire en pleine croissance.

En conséquence, l’Empire romain durerait plus d’un millénaire (sous une forme ou une autre) jusqu’à sa chute à la fin du Moyen Âge. Auguste, bien sûr, ne pouvait pas savoir cela. Il ne pouvait pas non plus prévoir l’impact profond que sa création aurait sur l’Europe et le monde.

À la mort d’Auguste en 14 ap. J.-C., il fut voté divus (divin) par le Sénat. Son corps fut incinéré après des funérailles somptueuses dans un mausolée qui accueillerait les membres de la dynastie des Julio-Claudiens. Pour les citoyens de Rome, la structure monumentale était un signe clair du nouveau monde auquel ils appartenaient désormais.

Le Sénat pouvait prétendre qu’il conservait un certain pouvoir. Certains successeurs d’Auguste, comme Caligula ou Néron, tentèrent de défier cela et moururent en conséquence. Mais malgré quelques revers initiaux, l’Empire romain se centralisait lentement, l’homme sur le trône détenant de plus en plus de pouvoir.

Bien qu’Auguste ait essayé d’agir comme si la République romaine était toujours en vie, tout cela n’était que fumée et miroirs. La vieille République était morte le jour où Jules César franchit le Rubicon. Mais l’Empire romain, la création même d’Auguste, était bel et bien vivant.