Pour les visiteurs de Rome aujourd’hui, une statue équestre colossale en bronze de Marc Aurèle les accueille dans la ville. Son emplacement central dans la magnifique refonte symétrique de la colline du Capitole par Michel-Ange a contribué à ancrer la réputation de Marc Aurèle comme l’un des empereurs les plus importants de Rome.

Ses Pensées stoïciennes, qui nous sont parvenues, ainsi que sa correspondance, révèlent une âme profonde, en contraste frappant avec les empereurs paranoïaques et mégalomanes décrits dans les biographies antiques. Il fut aussi le dernier empereur de l’« âge d’or » de Rome, bien que son rôle dans l’effondrement de cette période de prospérité et de paix soit souvent négligé.

Héritiers impériaux : l’adoption et la dynastie des Antonins

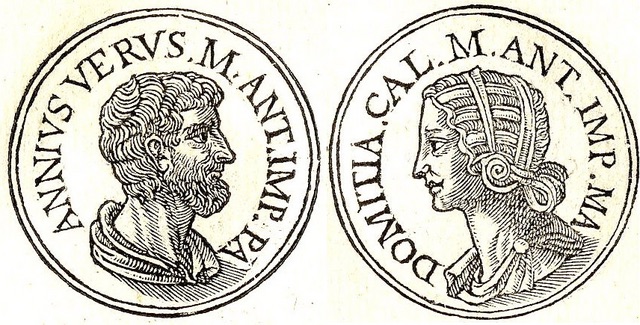

Marc Aurèle naquit à Rome en 121 apr. J.-C., sous le règne d’Hadrien, au cœur même de la cour impériale et en étant bien connecté à l’aristocratie romaine. Son grand-père paternel atteignit le sommet d’une carrière sénatoriale, obtenant le rang de consul pour la seconde fois et celui de préfet de Rome, tandis que sa grand-mère maternelle était une riche héritière.

Plus proche de lui, son père, Marcus Annius Verus, était le neveu de l’empereur, et son oncle était Antonin le Pieux, futur empereur romain. Sa famille, la gens Annia, prétendait descendre de Numa Pompilius, le légendaire deuxième roi de Rome et célèbre législateur (Plutarque).

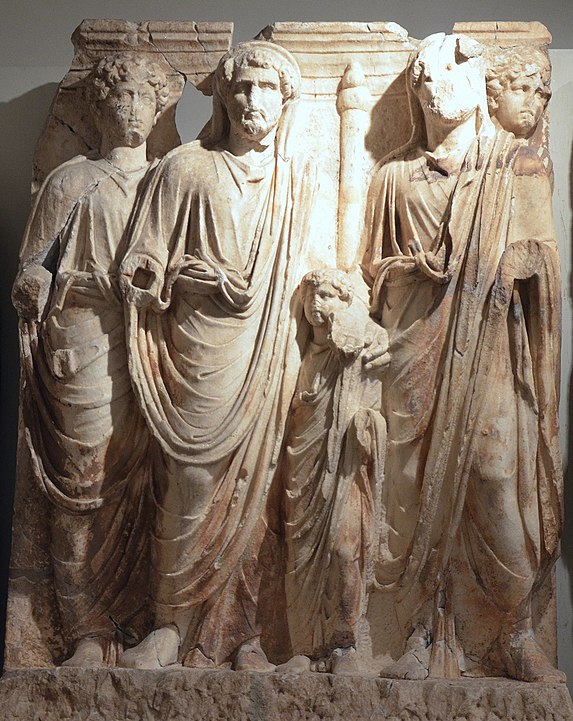

Après l’adoption d’Antonin par Hadrien en 138 apr. J.-C. – à la suite du décès de son premier héritier, Lucius Ceionius Commodus (aussi appelé Lucius Aelius) – il fut décidé qu’Antonin adopterait Marc comme héritier. Ce dernier ne fut pas adopté seul, car Antonin fut contraint d’adopter également un certain Lucius Verus (Lucius Aurelius Verus), fils d’Aelius et cadet de Marc d’environ dix ans.

L’adoption distinguait la dynastie des Antonins des deux précédentes – les Julio-Claudiens et les Flaviens – qui s’appuyaient sur des liens de sang. Ils promouvaient ainsi l’idée de choisir « le meilleur homme » pour gouverner, donnant naissance au règne des « cinq bons empereurs ». La réalité était cependant que les Antonins étaient tous étroitement liés.

Ensemble, les jeunes héritiers impériaux bénéficièrent de la meilleure éducation possible pour de jeunes aristocrates romains. Leurs professeurs comptaient notamment l’homme politique et orateur athénien Hérode Atticus ainsi que le grammairien et rhéteur romain Marcus Cornelius Fronto. Plus important encore, Antonin le Pieux garda Marc Aurèle à ses côtés, lui montrant concrètement la réalité du pouvoir impérial.

L’empereur vieillissant était faible et malade durant les cinq dernières années de sa vie, et Marc Aurèle assuma de nombreuses responsabilités administratives. Il resta à Rome pour gouverner, plutôt que de se forger un nom en tant que général dans les provinces, comme il était d’usage pour les héritiers impériaux. À la place, il exerça brièvement la fonction de préfet du prétoire, commandant les troupes à Rome, dans les dernières années du règne d’Antonin le Pieux.

Devenir empereur : Marc Aurèle et Lucius Verus

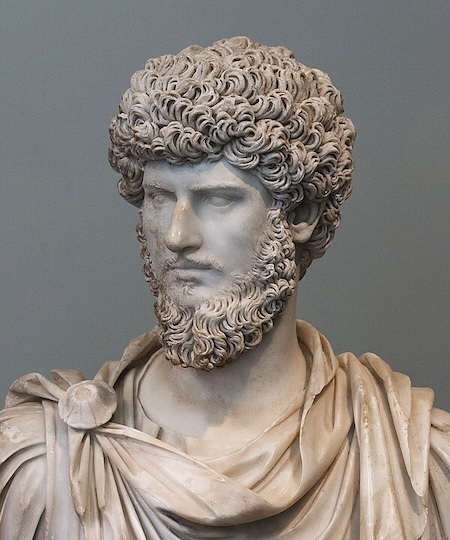

Malgré l’adoption commune de Marc et Lucius, la réalité politique à la mort d’Antonin le Pieux en 161 apr. J.-C. était bien différente. Il semble que le Sénat ait initialement prévu d’offrir le pouvoir à Marc seul, mais conformément aux souhaits de l’ancien empereur, Marc refusa de gouverner à moins que Lucius ne reçoive une part égale du pouvoir.

C’était la première fois que l’Empire romain était dirigé par deux empereurs, bien que le partage du pouvoir de cette manière devienne de plus en plus courant au fil des siècles. Cependant, il ne s’agissait pas d’un partage équitable. Ayant déjà exercé trois consulats en 140, 145 et 161, Marc Aurèle était bien plus expérimenté politiquement que son frère adoptif.

De plus, son rôle de pontifex maximus – ou grand prêtre – confirmait que la gestion de l’État romain lui revenait de droit. Comme le précise le biographe de Lucius Verus dans l’Historia Augusta : « Verus obéissait à Marc… comme un gouverneur obéit à l’empereur. »

L’accession des deux hommes au trône fut suivie d’une réorganisation des plus hautes fonctions de l’Empire. Alors que la cour d’Antonin le Pieux était composée d’un nombre relativement restreint d’aristocrates italiens et romains, celle de Marc Aurèle incluait des fonctionnaires issus de régions et de carrières variées. Parmi eux se trouvait Sextus Volusianus, promu ab epistulis (responsable de la correspondance impériale), originaire de la province de Pannonie, aux frontières de l’Empire.

Malgré la grande estime dont jouissaient les nouveaux empereurs en 161 apr. J.-C., les premières années de leur règne furent marquées par des signes indiquant que la roue du destin commençait à tourner et que la bonne fortune dont l’Empire avait bénéficié durant les six décennies précédentes vacillait. Une inondation massive à la fin de l’année 161 ou au début de 162 fit déborder le Tibre, causant d’importants dégâts, entraînant la mort de nombreux animaux d’élevage et provoquant une famine dans la ville.

Retour à la guerre : Lucius Verus et la guerre contre les Parthes

L’historien Cassius Dion, qui considérait Marc Aurèle comme l’incarnation du souverain idéal, n’était toutefois pas aveugle aux limites de son idole impériale. Marc était, de toute évidence, plutôt frêle et se consacrait principalement aux affaires intellectuelles. Lucius Verus, en revanche, bien que partenaire subordonné dans le pouvoir impérial, était mieux adapté aux affaires militaires.

Son énergie juvénile justifia son envoi pour mener la guerre contre les Parthes. Le règne d’Antonin le Pieux s’était distingué par son pacifisme ; l’empereur n’avait même jamais quitté l’Italie ! Cependant, sur son lit de mort, il aurait regretté la manière dont les rois étrangers l’avaient offensé, lui et Rome.

En 161 apr. J.-C., le roi des Parthes, Vologèse IV, envahit le royaume-client romain d’Arménie, destitua son roi, plaça son fils sur le trône et mit ainsi l’État en conflit direct avec Rome. Dépourvu de toute formation militaire, Marc Aurèle était largement inapte à faire face à l’éclatement de la guerre.

Alors que la situation se détériorait en Orient, avec plusieurs revers romains significatifs et d’autres menaces de soulèvements à travers l’Empire, Lucius fut envoyé en 162 pour prendre personnellement la tête de la guerre contre les Parthes.

Après un voyage sinueux vers l’Orient – incluant un séjour culturellement enrichissant à Athènes auprès d’Hérode Atticus – Lucius semble avoir passé la majeure partie de la campagne parthe dans la ville d’Antioche. De 162 à 165, il se consacra principalement à l’entraînement des troupes, qui s’étaient ramollies sur une frontière impériale jusque-là relativement stable.

Aux alentours de 163/164, Lucius quitta Antioche pour se rendre à Éphèse, où il épousa Lucilla, la fille adolescente de Marc Aurèle, renforçant ainsi leur lien familial. La contre-attaque romaine débuta sérieusement en 163 avec la reprise victorieuse d’Artaxata, la capitale de l’Arménie.

Un nouveau roi fut désigné : Gaius Julius Sohaemus, un sénateur romain d’origine arsacide, indispensable pour assurer la légitimité de la dynastie locale. Les succès en Arménie poussèrent les Parthes à se tourner vers la Mésopotamie, où ils renversèrent le dirigeant d’Osroène, un autre royaume-client de Rome.

À ce stade, l’initiative était aux Romains, qui marchèrent vers le sud en traversant l’Euphrate. Bien que l’année 164 se soit déroulée sans événement majeur – une année de préparatifs – 165 marqua la reprise des combats avec l’invasion romaine de la Mésopotamie. Les villes parthes de Ctésiphon et Séleucie furent toutes deux pillées, bien que cette dernière ait ouvert ses portes sans résistance aux envahisseurs.

Vologèse IV conclut la paix avec Rome, l’un des termes du traité l’obligeant à céder l’ouest de la Mésopotamie aux Romains. Pour ces succès, Lucius reçut le titre de Parthicus Maximus, tandis que lui et Marc furent une nouvelle fois acclamés imperatores pour la conclusion victorieuse de la guerre. En réalité, la plupart des combats avaient été menés par des généraux plus expérimentés.

Un empereur éduqué : Marc Aurèle et Fronton

En tant que membre de l’aristocratie romaine et héritier du trône impérial, Marc Aurèle bénéficia de la meilleure éducation qu’un jeune noble romain pouvait recevoir. Cette éducation constituait en réalité une formation à la vie politique qui l’attendait. La rhétorique et l’éloquence étaient donc parmi les compétences les plus importantes qu’il devait acquérir. À cet égard, il eut la chance de recevoir l’enseignement de deux des plus grands orateurs de son époque : Hérode Atticus et Fronton.

Dans l’Empire romain, un mouvement culturel connu sous le nom de Seconde Sophistique était en plein essor. Ce mouvement, porté principalement par des écrivains grecs (d’où le terme sophistique), revitalisait la culture littéraire dans l’Empire. Chez Marc Aurèle, ce renouveau culturel trouva un esprit particulièrement réceptif, notamment en ce qui concernait l’importance de l’éducation.

Cassius Dion rapporte ainsi que, même empereur, Marc Aurèle « n’éprouvait ni honte ni hésitation à recourir à un maître, devenant l’élève de Sextus, le philosophe béotien, et assistant aux cours d’Hermogène sur la rhétorique. »

Hérode Atticus était l’un des hommes les plus riches de l’Empire, et son mécénat architectural est encore visible aujourd’hui à Athènes, notamment à travers l’Odéon d’Hérode Atticus, un immense théâtre construit en 161 en mémoire de son épouse. Ce monument domine encore le flanc sud-ouest de l’Acropole.

Ce qu’il reste de l’œuvre de Fronton est moins imposant, mais tout aussi significatif : une grande partie de la correspondance entre Fronton et Marc Aurèle nous est parvenue et témoigne de leur relation étroite. Pour Marc, le rhéteur était autant un ami qu’un précepteur.

Pensées : un empereur et philosophe romain

Produit de la Seconde Sophistique et d’un enseignement exceptionnel, il n’est guère surprenant que Marc Aurèle ait été l’un des empereurs les plus érudits de Rome. Au fil de son éducation, il semble s’être de plus en plus passionné pour la philosophie stoïcienne. La correspondance de Fronton avec Marc laisse entendre que le jeune homme fut détourné de l’étude de la rhétorique au profit de la philosophie par un certain Quintus Junius Rusticus.

En tant qu’école philosophique, le stoïcisme trouve ses racines dans l’Athènes du IIIᵉ siècle av. J.-C., avec les enseignements de Zénon de Citium. Il s’agit d’une approche de l’éthique personnelle selon laquelle le chemin vers l’eudaimonia – le bonheur ou l’épanouissement personnel – réside dans l’acceptation du moment présent tel qu’il est. L’individu ne doit pas se laisser dominer par ses émotions, mais utiliser la raison pour comprendre le monde et sa place en son sein.

Une grande partie de notre compréhension moderne du stoïcisme provient des écrits mêmes de Marc Aurèle. Rédigées alors qu’il était en campagne contre les tribus germaniques, ses Pensées (Meditations) sont une série de réflexions personnelles sur ses croyances stoïciennes, présentées en douze livres.

Ces écrits témoignent d’un profond intérêt pour l’introspection et la place de l’individu dans l’univers, soulignant les bienfaits du détachement vis-à-vis des émotions excessives et des plaisirs sensoriels. L’un des thèmes récurrents est la quête de la vertu et de la droiture morale : « Mets un terme une fois pour toutes à ces discussions sur ce que doit être un homme de bien, et sois-en un. »

Les Pensées comptent parmi les œuvres antiques les plus précieuses et ont largement contribué à la réputation dorée de Marc Aurèle. Elles ont séduit des lecteurs aussi divers que Frédéric le Grand, John Stuart Mill et Bill Clinton.

Alors que d’autres empereurs romains sont connus pour leurs débauches, leur mégalomanie ou leur cruauté, Marc Aurèle est, lui, resté dans l’histoire comme un philosophe sur le trône. Cette image s’est avérée si marquante que la peinture de Delacroix représentant ses derniers instants s’inspire clairement de La Mort de Socrate (1787) de Jacques-Louis David, aujourd’hui exposée au Metropolitan Museum of Art à New York.

En guerre : Marc Aurèle et les tribus germaniques

Au même moment où Lucius Verus menait la guerre en Orient contre Vologèse IV et les incursions parthes, des troubles éclataient au-delà des frontières septentrionales de l’Empire. Avec l’arrivée massive de populations migrantes en Europe centrale, notamment les Goths, une pression accrue pesait sur les peuples vivant à proximité des frontières romaines. L’augmentation des raids germaniques poussa Rome à entrer de nouveau en guerre. Connues sous le nom de guerres marcomanes, ces campagnes furent une série de conflits prolongés opposant les Romains à diverses tribus germaniques, dont les Chattes, les Quades, les Sarmates et les Marcomans.

Bien que Verus, vétéran de la guerre parthique, ait accompagné Marc Aurèle lors des premières campagnes en Germanie, il ne vécut pas assez longtemps pour voir la fin du conflit. De retour à Rome en 168, il tomba malade en chemin et mourut en 169. Marc Aurèle pleura la perte de son frère adoptif et collègue impérial. Le Sénat confirma sa divinisation, et Verus devint un dieu : Divus Verus.

De retour sur le front en 169, Marc Aurèle fit face à la phase la plus violente des guerres marcomanes. Profitant de la guerre entre Rome et les Sarmates Iazyges, plusieurs tribus germaniques, dont les Marcomans, lancèrent des invasions. Après avoir franchi le Danube, ils infligèrent une lourde défaite aux Romains à la bataille de Carnuntum et poursuivirent leur avancée jusqu’à Aquilée, en Italie du Nord.

C’était la première fois qu’un ennemi étranger assiégeait une ville italienne depuis l’invasion des Cimbres, vaincus par Caius Marius en 101 av. J.-C. Face à cette catastrophe, Marc Aurèle adapta ses stratégies et conclut rapidement des traités de paix avec les Iazyges, permettant à Rome de concentrer ses efforts sur la menace marcomane.

Une contre-offensive en 172 contre les Marcomans se solda par un succès, valant à Marc Aurèle le titre de Germanicus, immortalisé sur des monnaies commémoratives. L’année suivante, une campagne contre les Quades donna lieu à l’un des épisodes les plus célèbres de la guerre : une légion romaine, encerclée et privée d’eau, fut sauvée de l’anéantissement par une pluie soudaine, tandis que ses adversaires quades furent frappés par une tempête dévastatrice. Cet événement, surnommé le Miracle de la Pluie, fut considéré comme un signe divin et immortalisé sur la colonne de Marc Aurèle à Rome.

Grâce à cette intervention providentielle, les Romains purent poursuivre leur campagne et, à la fin de 174, ils avaient soumis les Quades. Revenant vers les Iazyges, l’Empire préféra négocier plutôt que de s’engager dans un conflit prolongé.

Quelques victoires suffirent à forcer la signature d’un traité de paix avantageux pour Rome, prévoyant notamment le retour de 100 000 prisonniers romains. Lorsque Marc Aurèle revint à Rome en 176, il foulait pour la première fois la capitale impériale depuis huit ans et célébra un triomphe. Malgré sa réputation d’empereur pacifique, il arborait désormais deux titres triomphaux : après Germanicus, il fut honoré du titre de Sarmaticus pour sa victoire sur les Iazyges.

Peste et politique : La peste antonine

Malgré les succès de Marc Aurèle dans les guerres marcomanes, tout n’allait pas bien dans le monde romain. Une épidémie s’était propagée dans l’Empire dès 165, probablement introduite par les soldats revenant des campagnes en Orient, peut-être lors du siège de Séleucie pendant la guerre en Mésopotamie.

Le célèbre médecin Galien décrivit les symptômes de la maladie, connue sous le nom de peste antonine : fièvre, diarrhée et pustules cutanées. Les historiens modernes pensent qu’il s’agissait de la variole. Cassius Dion, contemporain de l’épidémie, rapporte jusqu’à 2 000 morts par jour à Rome (bien qu’il fasse référence à une résurgence ultérieure de la peste). On estime aujourd’hui que le bilan final pourrait avoir atteint cinq millions de morts, et Lucius Verus en fut peut-être l’une des victimes.

Alors que la peste ravageait l’Empire, une rumeur prétendit que Marc Aurèle, atteint d’une maladie chronique, avait succombé. Craignant pour la stabilité de Rome, Avidius Cassius, gouverneur d’Égypte, se proclama empereur. Une tradition historiographique malveillante accuse Faustine la Jeune, épouse de Marc Aurèle, d’avoir trompé Avidius en le poussant à cette déclaration. Malgré la découverte du subterfuge, Avidius persista et devint un usurpateur. Fidèle général et vétéran des campagnes germaniques, il provoqua une profonde déception chez Marc Aurèle, qui tenta de le raisonner.

Malgré un soutien solide en Orient, la révolte d’Avidius perdit rapidement de son élan. L’annonce de l’intention de Marc Aurèle d’envahir l’Égypte pour écraser la rébellion sema la panique parmi ses partisans. Un centurion décapita Avidius et envoya sa tête à l’empereur en signe de soumission. Dans un geste de clémence, Marc Aurèle ordonna de brûler la correspondance de l’usurpateur, garantissant ainsi l’amnistie de ses partisans. Sous un empereur moins indulgent, ces derniers auraient probablement été exécutés.

Succession : L’ascension de Commode

L’une des conséquences majeures de l’échec d’Avidius fut l’accélération de la promotion de Commode comme héritier. Né en 161, il reçut le titre d’Imperator en 176 et fut officiellement reconnu Augustus en 177. Il obtenait ainsi, du moins en théorie, le même statut que son père. Sa position au sein de l’Empire fut encore renforcée cette année-là : le 1ᵉʳ janvier 177, Commode devint consul à l’âge de 15 ans, devenant ainsi le plus jeune consul de l’histoire romaine.

En 177, les Quades se révoltèrent à nouveau, forçant Marc Aurèle à repartir en campagne en Germanie, accompagné de Commode. Malgré plusieurs victoires, notamment à la bataille de Laugaricio (dans l’actuelle Slovénie), l’empereur s’affaiblit progressivement. Il finit par s’éteindre à Vindobona (Vienne) le 17 mars 180. Déifié et incinéré, ses cendres furent transférées à Rome et déposées au Mausolée d’Hadrien.

Grâce aux préparatifs de Marc Aurèle, la transition du pouvoir fut fluide. Commode devint l’unique souverain, devenant ainsi le premier fils biologique né et élevé pour régner. Son accession marqua une rupture avec la tradition du IIᵉ siècle, où les empereurs étaient choisis selon leurs mérites et adoptés pour leur compétence.

Le règne de Commode allait rapidement démontrer la sagesse de cette ancienne pratique. L’âge d’or de Rome, la Pax Romana, touchait à sa fin. Comme l’écrivit Cassius Dion : « Voici notre prochain sujet, car notre histoire descend désormais d’un règne d’or à un règne de fer et de rouille… »