Au milieu des turbulences de la politique impériale, des interminables débats religieux et des brutalités de la guerre au IVe siècle, le Sénat romain jetait parfois un regard nostalgique vers les jours heureux d’une époque révolue et d’un âge d’or.

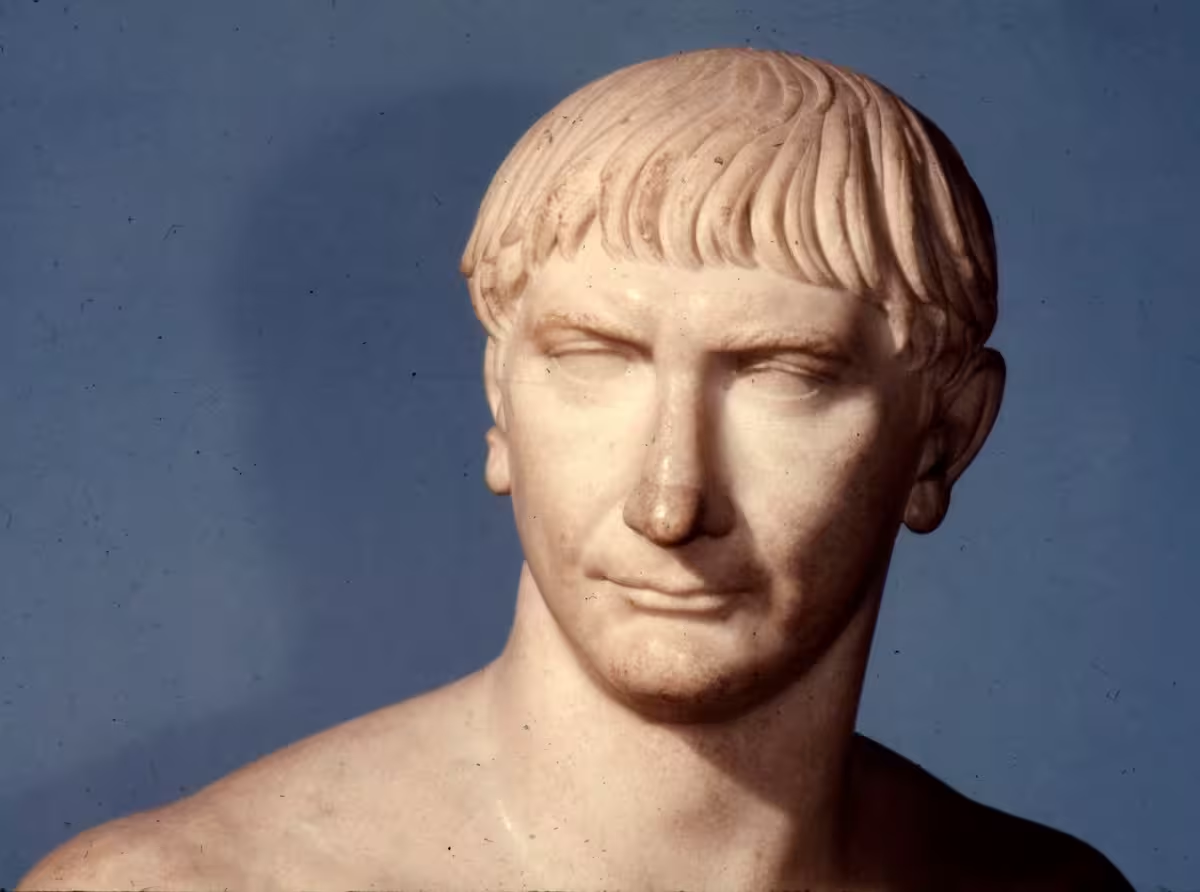

Lors des cérémonies d’intronisation d’un nouvel empereur, ces anciens aristocrates exprimaient un vœu révélateur. Collectivement, ils saluaient leur nouvel empereur en lui offrant des modèles impériaux : « Felicior Augusto, melior Traiano », ou, « Sois plus chanceux qu’Auguste, sois meilleur que Trajan ! »

Cette phrase nous invite non seulement à reconsidérer notre interprétation d’Auguste, le premier empereur de Rome, mais elle illustre également l’empreinte durable laissée par Trajan sur l’histoire de l’Empire : qu’est-ce qui faisait de lui l’empereur auquel tous les autres seraient comparés ?

Régnant de 98 à 117 après J.-C., Trajan fut un pont entre le premier et le deuxième siècle et contribua à inaugurer une période de stabilité impériale presque inégalée, marquée par un grand épanouissement culturel. Pourtant, ce terrain fertile où s’épanouit cette culture était nourri par le sang : Trajan fut l’homme qui étendit l’Empire à son apogée territoriale.

Domitien, Nerva et la nomination de Trajan

L’ascension de l’empereur Trajan commence au palais impérial, sur la colline du Palatin à Rome, en septembre 96 apr. J.-C. À cette époque, Rome est gouvernée par l’empereur Domitien, le plus jeune fils de l’empereur Vespasien et frère de Titus, mort prématurément. Malgré la bonne réputation de son père et de son frère, Domitien n’est pas un empereur apprécié, en particulier par le Sénat.

Il a déjà dû réprimer une révolte menée par Lucius Saturninus, gouverneur de Germanie supérieure, en 89 apr. J.-C. De plus en plus paranoïaque, désireux d’affirmer la suprématie de son autorité et enclin à la cruauté, Domitien finit par être victime d’un coup d’État complexe orchestré au sein même de son palais.

À ce stade, il était si méfiant qu’il aurait fait tapisser les couloirs de son palais de pierres de phengite polies afin d’observer dans leur reflet ce qui se passait derrière lui. Finalement assassiné par des membres de son entourage, sa mort est célébrée avec jubilation par les sénateurs de Rome.

Pline le Jeune décrit avec intensité la satisfaction que suscita la damnatio memoriae de Domitien, lorsque ses statues furent détruites : « Ce fut un plaisir de briser ces visages arrogants en morceaux… Nul ne réprima sa joie et son bonheur tant attendu lorsque l’on prit vengeance en voyant ses effigies mutilées et réduites en pièces… » (Panégyrique, 52.4-5).

D’autres, cependant, ne furent pas aussi heureux de sa disparition. La plèbe urbaine demeura indifférente, tandis que l’armée, en particulier, fut mécontente de la perte de son empereur. Le successeur de Domitien, Nerva, choisi par le Sénat, se retrouva ainsi en position précaire. Son impuissance politique devint évidente à l’automne 97 apr. J.-C., lorsqu’il fut pris en otage par des membres de la garde prétorienne.

Bien qu’il en réchappât indemne, son autorité était irrémédiablement affaiblie. Pour se protéger, il désigna Trajan, alors gouverneur des provinces du Nord (Pannonie ou Germanie supérieure) et bénéficiant du soutien de l’armée, comme son héritier et successeur. Ainsi commença l’ère des empereurs adoptifs.

Un Princeps provincial

Né en 53 apr. J.-C., sous le règne de Claude, Trajan est généralement présenté comme le premier empereur romain d’origine provinciale. Il voit le jour dans la ville d’Italica, une métropole florissante de la province d’Hispanie Bétique (dont les ruines se trouvent aujourd’hui en périphérie de Séville, en Andalousie).

Toutefois, bien que certains historiens plus tardifs, comme Dion Cassius, le dénigrent comme un simple provincial, sa famille semble entretenir de solides liens avec l’Italie : son père pourrait être originaire d’Ombrie, tandis que la famille de sa mère venait de la région sabine, au centre de l’Italie. Contrairement aux origines relativement modestes de Vespasien, le statut social de Trajan était bien plus élevé. Sa mère, Marcia, était une noble, belle-sœur de l’empereur Titus, tandis que son père était un général éminent.

Mais à l’image de Vespasien, la carrière de Trajan fut avant tout militaire. Il servit à travers l’empire, notamment dans les provinces frontalières du nord-est (Germanie et Pannonie). C’est cette compétence martiale et son soutien auprès des soldats qui poussèrent Nerva à l’adopter comme héritier : même si les soldats n’avaient guère d’estime pour Nerva, ils pouvaient au moins tolérer son successeur.

En ce sens, il existe un débat quant à savoir si Nerva choisit réellement Trajan ou si sa succession fut imposée au vieil empereur : la frontière entre une succession ordonnée et un coup d’État semble ici bien floue.

La quête de stabilité : le Sénat et l’Empire

Le règne de Nerva peut être considéré comme une simple transition, ne durant que deux ans entre l’assassinat de Domitien en 96 apr. J.-C. et sa propre mort, en 98 apr. J.-C., à l’âge de 67 ans. Ainsi, les tensions restaient vives à l’arrivée de Trajan à Rome en tant qu’empereur.

Le sang versé lors de la chute de Domitien n’avait pas encore été lavé. Pour apaiser ces tensions, Trajan adopta une posture de réticence calculée, feignant d’hésiter à accepter le pouvoir impérial.

Cette attitude était, bien sûr, une mise en scène : il s’agissait d’une manœuvre politique destinée à affirmer qu’il gouvernait avec le consensus du Sénat, qui jouait le rôle de lui offrir et de l’encourager à accepter son nouveau statut (la réalité étant que, chef d’une force militaire considérable, Trajan pouvait imposer sa volonté…).

Toutefois, ces mises en scène politiques pouvaient être périlleuses : en 14 apr. J.-C., l’empereur Tibère avait affiché une réticence similaire à être reconnu comme successeur d’Auguste, ce qui avait gravement affecté sa relation avec le Sénat et marqué son règne d’une profonde méfiance.

Les Épîtres Impériales : L’Empereur Trajan et Pline le Jeune

La manipulation habile du soutien sénatorial par l’empereur Trajan fut bien plus efficace que celle de certains de ses prédécesseurs. Nous le savons en grande partie grâce aux sources littéraires qui nous sont parvenues sur son règne. Parmi les plus célèbres figurent les écrits de Pline le Jeune.

Neveu de Pline l’Ancien – écrivain et naturaliste, surtout connu pour sa mort lors de l’éruption du Vésuve –, Pline le Jeune nous a laissé un témoignage précieux sur la disparition de son oncle. En effet, nous en savons tant sur cet épisode grâce aux deux lettres qu’il adressa à son ami, l’historien Tacite, détaillant la catastrophe et rappelant ainsi l’existence de véritables cercles intellectuels au sein de l’Empire romain.

Pline entretenait également une relation étroite avec Trajan. En l’an 100 apr. J.-C., il prononça un panégyrique, un discours élogieux en l’honneur de l’empereur nouvellement intronisé. Ce document fournit des indices révélateurs sur la manière dont Trajan souhaitait être perçu, notamment par le Sénat. Le Panégyrique de Trajan insiste particulièrement sur le contraste entre ce dernier et Domitien, cherchant à marquer une rupture nette avec le règne autoritaire de l’ancien empereur.

Une série d’autres épîtres de Pline nous offre un aperçu fascinant du fonctionnement administratif de l’Empire, notamment celles échangées avec Trajan lorsqu’il était gouverneur de la province de Bithynie (dans l’actuelle Turquie). Ces lettres mettent en lumière les préoccupations quotidiennes du gouvernement romain et abordent des questions aussi variées que l’urbanisme, la corruption ou encore la gestion des cultes religieux.

C’est d’ailleurs à travers ces échanges que nous trouvons l’une des premières mentions officielles du christianisme dans l’Empire romain : Pline interroge Trajan sur la manière dont il doit traiter cette nouvelle religion émergente.

Bâtisseur d’Empire : La Conquête de la Dacie

L’événement le plus marquant du règne de Trajan fut sans doute sa conquête du royaume dace (situé dans l’actuelle Roumanie). Cette campagne militaire s’est déroulée en deux phases, entre 101-102 et 105-106 apr. J.-C. Officiellement, l’invasion avait pour but d’éliminer la menace que représentait la Dacie pour les frontières impériales. En effet, Domitien avait déjà subi une défaite humiliante face aux forces du roi dace Décébale.

La première campagne de Trajan contraignit les Daces à accepter des conditions de paix, mais cette trêve fut de courte durée. En 105, Décébale reprit les hostilités en attaquant les garnisons romaines. En réponse, les légions romaines assiégèrent et détruisirent Sarmizégétuse, la capitale dace. Traqué par les soldats romains, Décébale choisit de se suicider plutôt que d’être capturé.

La Dacie fut annexée à l’Empire romain et devint une province particulièrement riche, générant des revenus estimés à 700 millions de deniers par an, en grande partie grâce à ses mines d’or. De plus, elle constituait un bastion défensif crucial pour l’Empire, protégé naturellement par le fleuve Danube.

Si les campagnes daciques de Trajan nous sont si bien connues aujourd’hui, c’est en grande partie grâce au monument qui immortalisa ses victoires : la Colonne Trajane, encore visible au cœur de Rome. Ce chef-d’œuvre sculpté raconte, à travers une frise en spirale de près de 200 mètres de long, les épisodes marquants de la conquête de la Dacie.

Parmi les scènes les plus iconiques, on trouve la personnification du Danube observant l’embarquement des troupes romaines, ainsi que le suicide de Décébale alors que les légionnaires romains s’apprêtent à s’emparer de lui. Toutefois, une question demeure : comment les contemporains de Trajan étaient-ils censés observer cette frise narrative, placée sur une colonne haute de 30 mètres ? Ce mystère continue d’alimenter les débats des historiens et archéologues.

La Parthie : Une Dernière Frontière

La Dacie ne fut pas la seule cible des ambitions expansionnistes de Trajan. En 113 apr. J.-C., il tourna son regard vers les confins orientaux de l’Empire et entreprit une campagne militaire contre le royaume parthe (situé dans l’actuel Iran).

Officiellement, cette guerre fut déclenchée en raison du choix du roi d’Arménie par les Parthes – une région frontalière disputée entre Rome et les Parthes depuis l’époque de Néron. Toutefois, le refus de Trajan d’accepter les propositions diplomatiques parthes laisse penser que ses motivations étaient bien plus expansionnistes que défensives.

Les sources disponibles sur cette campagne sont fragmentaires, mais nous savons que les opérations débutèrent en 114 apr. J.-C. avec l’invasion de l’Arménie, qui fut annexée par Rome. L’année suivante, les légions romaines avancèrent en Mésopotamie septentrionale et prirent la capitale parthe, Ctésiphon.

Cependant, l’Empire parthe ne fut jamais complètement conquis. Des insurrections éclatèrent dans plusieurs régions de l’Empire romain, notamment lors de la deuxième grande révolte juive. Trajan dut redéployer ses troupes pour contenir ces révoltes, et son incapacité à s’emparer de la cité fortifiée de Hatra marqua un tournant. Finalement, il installa un roi vassal à la tête des territoires conquis avant de se replier vers la Syrie.

Les ambitions orientales de Trajan furent interrompues par sa santé déclinante. L’historien Dion Cassius rapporte un épisode révélateur : contemplant le golfe Persique et regardant vers l’Inde, Trajan aurait exprimé un profond regret, se lamentant que son âge avancé l’empêche de poursuivre les conquêtes d’Alexandre le Grand vers l’est. L’ombre romantisée du roi macédonien continuait ainsi de hanter les empereurs romains à travers les siècles…

Néanmoins, par l’annexion de l’Arménie, la soumission de la Mésopotamie et la conquête de la Dacie, Trajan s’imposa comme le plus grand empereur conquérant de l’histoire de Rome.

Capitale Impériale : Trajan et la Ville de Rome

Le règne de Trajan fut marqué par des réalisations architecturales impressionnantes, tant à travers l’Empire qu’au cœur de la capitale impériale. Nombre d’entre elles étaient directement liées aux campagnes militaires et à l’expansion territoriale. L’un des ouvrages les plus impressionnants de son règne, conçu sous la direction du grand architecte Apollodore de Damas, fut le pont sur le Danube, construit en 105 apr. J.-C.

Ce pont, destiné à faciliter la conquête de la Dacie et à symboliser la suprématie romaine, aurait conservé pendant plus d’un millénaire le record du plus long pont en arc de l’histoire. Il figure en bonne place sur la frise de la Colonne Trajane, où l’édification de structures romaines est un thème récurrent, illustrant ainsi la construction littérale et idéologique de l’Empire.

Le pouvoir de Trajan s’inscrivait également dans le paysage urbain de Rome, à travers des monuments d’une forte portée idéologique. Ses constructions ne visaient pas seulement à affirmer son autorité, mais aussi à démontrer son engagement envers le bien-être du peuple. Il dota ainsi Rome de somptueuses thermes sur la colline de l’Oppius.

Dans le centre névralgique de la ville, entre le Forum Romain et le Forum d’Auguste, il fit raser une vaste zone pour édifier le Mercatus Traiani (les marchés de Trajan) et le Forum de Trajan, site où s’élève la célèbre colonne qui porte son nom. Dominant le cœur de Rome, ce forum resta un symbole durable de la puissance impériale.

L’impact de cette œuvre fut tel que plusieurs siècles après sa construction, elle suscitait encore l’admiration. L’historien du IVe siècle Ammien Marcellin rapporte ainsi la visite de l’empereur Constance II à Rome en 357 apr. J.-C., décrivant avec émerveillement le forum, notamment la statue équestre de Trajan au centre de la place et la majestueuse Basilica Ulpia, qu’il qualifie de « construction unique sous les cieux ».

Un Âge d’Or ? La Mort de Trajan et les Empereurs Adoptifs

Trajan mourut en 117 apr. J.-C., après une détérioration progressive de son état de santé. Il rendit son dernier souffle à Sélinonte, en Cilicie (l’actuelle Turquie). En hommage à son règne glorieux, la ville fut rebaptisée Trajanopolis. À Rome, le Sénat lui accorda l’apothéose, et ses cendres furent déposées sous la Colonne Trajane, ancrant à jamais sa mémoire dans le tissu urbain de la capitale.

Trajan et son épouse Plotine n’eurent pas d’enfants. Il est d’ailleurs rapporté que l’empereur était davantage porté sur les relations homosexuelles, un trait qui, loin d’être stigmatisé à l’époque, n’avait rien d’inhabituel dans la haute société romaine. Toutefois, il assura la transition du pouvoir en désignant son cousin Hadrien comme successeur – un choix dans lequel le rôle de Plotine demeure sujet à débat parmi les historiens.

En adoptant Hadrien, Trajan posa les bases d’un système qui allait marquer une période souvent qualifiée d’âge d’or. L’adoption permettait d’éviter les caprices de la succession dynastique, qui avaient déjà conduit des figures comme Caligula ou Néron au pouvoir. Ce nouveau modèle mêlait continuité dynastique et sélection du candidat jugé le plus apte à régner, créant un équilibre entre hérédité et méritocratie.

Aujourd’hui, l’image de Trajan continue d’être réévaluée par les historiens. Certains, à l’instar d’Edward Gibbon, ont critiqué sa quête incessante de gloire militaire. Le fait qu’Hadrien ait rapidement abandonné certaines des conquêtes de Trajan, préférant consolider les frontières – notamment en édifiant le célèbre mur d’Hadrien en Bretagne – témoigne d’une remise en question des ambitions expansionnistes de son prédécesseur.

Néanmoins, dans la mémoire des Romains, Trajan resta l’Optimus Princeps, « le meilleur des empereurs ». Son règne fut perçu comme un sommet de prospérité et de grandeur impériale, un modèle auquel bien des souverains ultérieurs aspirèrent.