Peut-être qu’aucune figure séculaire dans l’histoire n’a un héritage rivalisant avec celui d’Alexandre le Grand. Le conquérant estimé de l’Empire perse, qui a soumis le monde connu et remporté toutes les batailles qu’il a livrées, a acquis une renommée durable que seuls les supposés prophètes et les fils des dieux semblent pouvoir égaler. Mais pourquoi Alexandre a-t-il un héritage aussi impressionnant ? Qu’est-ce qui fait de lui « le Grand » plus que toute autre figure historique ?

Pour répondre à cela, nous devons non seulement examiner l’homme lui-même, mais aussi comment son histoire nous a été transmise et pourquoi elle résonne encore aujourd’hui. Ce faisant, nous devrons affronter la question la plus fondamentale de toutes : pourquoi étudions-nous l’histoire en premier lieu ?

Les conquêtes d’Alexandre

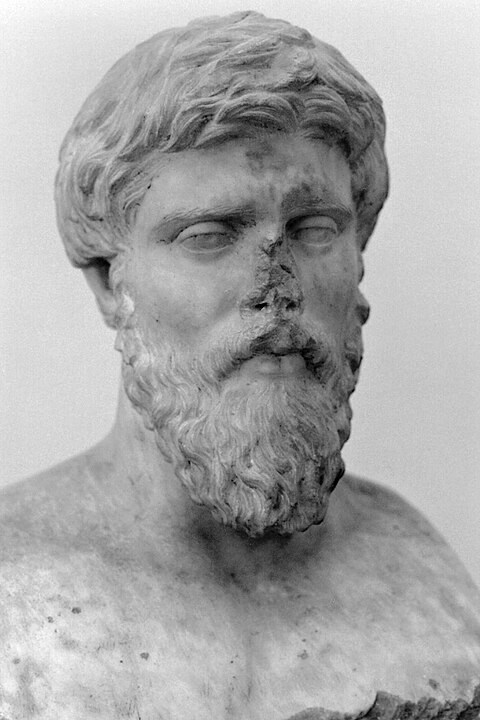

Alexandre le Grand, ou Alexandre III de Macédoine, est né en 355 av. J.-C. Après avoir été élevé sous la tutelle d’Aristote, il a pris le pouvoir en 336 av. J.-C. après l’assassinat de son père, auquel il a peut-être ou non participé. Son premier acte fut de réprimer une rébellion contre son autorité en Grèce, culminant avec la destruction de la ville grecque de Thèbes avant de se tourner vers le gigantesque Empire perse.

La campagne contre l’Empire perse fut longue et comprenait certaines des batailles les plus légendaires du monde antique : le Granique, Issos, et finalement Gaugamèles. Parmi ses conquêtes se trouvait l’Égypte, où il posa les bases de la ville la plus célèbre de ses nombreuses fondations : Alexandrie. Le roi perse Darius III échappa aux soldats d’Alexandre, mais fut finalement trahi et assassiné par ses propres forces. Alexandre entra ensuite dans la capitale, Persépolis, et la réduisit en cendres.

Alexandre établit sa propre capitale à Babylone. Il continua de réprimer les révoltes en Bactriane et Sogdiane, ainsi que d’autres rébellions perses. Il lança également une campagne en Inde, menant une grande bataille à l’Hydaspes contre le roi Porus, avant que ses hommes ne s’arrêtent enfin au fleuve Hyphasis et refusent d’aller plus loin. Après près de 10 ans de campagnes incessantes, il est difficile de les en blâmer. Alexandre était furieux, mais il retourna à Babylone, ayant atteint les limites les plus éloignées de sa conquête.

À l’âge de 32 ans, Alexandre avait surmonté des obstacles incroyables et construit le plus grand empire que le monde ait jamais vu. Ses exploits à eux seuls sont une raison évidente pour laquelle on le considère comme « le Grand », mais l’héritage d’Alexandre dépasse sa capacité à étendre les frontières sur une carte.

Alexandre le Dieu

Les incroyables conquêtes d’Alexandre semblaient relever du divin. L’idée de la divinité d’Alexandre joua un rôle important dans son idéologie personnelle et son héritage, mais il est difficile de déterminer quand elle émergea pour la première fois.

Une source possible fut sa mère, Olympias. Elle prétendait que Zeus était le véritable père d’Alexandre depuis son plus jeune âge et, la nuit de sa conception, elle eut une vision d’un éclair allumant un feu furieux qui s’éteignit aussi rapidement qu’il était apparu. Les spectateurs modernes sont compréhensiblement sceptiques quant à l’idée que le Seigneur de l’Olympe était le véritable père d’Alexandre, mais cette croyance existait certainement de son vivant.

Dans une anecdote célèbre de sa vie, Alexandre se rendit à l’Oracle d’Amon — équivalant à Zeus dans la mythologie grecque — à l’oasis de Siwa en Égypte. Supposément, des oiseaux s’envolèrent pour guider son périple et la pluie tomba en abondance au milieu du désert, lui permettant d’atteindre l’oracle où il fut salué comme le fils de Zeus-Amon.

Alexandre était un partisan de sa propre divinité. Les monnaies d’Alexandre font fréquemment référence à son héritage divin et à ses liens avec d’autres divinités ou héros comme Apollon, Héraclès et Achille. En 327 av. J.-C., il demanda à certains de ses compagnons de lui rendre hommage comme s’il était un dieu vivant.

Son historien officiel, un homme nommé Callisthène, refusa de le faire et se retrouva miraculeusement impliqué dans une conspiration, puis exécuté ou emprisonné où il mourut de maladie. Il semble qu’Alexandre ne se contentait pas de cultiver son statut particulier, mais persécutait activement ceux qui le niaient.

La Mort et la Succession

En 323 av. J.-C., Alexandre planifiait de nouvelles campagnes en Arabie, en Afrique du Nord et peut-être en Europe continentale. Cependant, en juin 323 av. J.-C., il tomba malade et mourut quelques jours plus tard. Cela aurait pu être un poison, du paludisme, une méningite, une forme de cancer ou n’importe quelle autre maladie. Nous ne le saurons probablement jamais.

L’empire n’était pas prêt pour sa mort. Il n’y avait pas d’héritier clair et bientôt la situation dégénéra en guerre civile. L’histoire de la période des successeurs est longue et compliquée, remplie de noms et de trahisons. Il suffit de dire que l’empire se divisa en plusieurs royaumes hellénistiques d’ici 306 av. J.-C., les plus importants étant les Antigonides en Grèce et en Macédoine, fondés par Démétrios Poliorcète, les Séleucides en Asie sous Séleucos, et l’Égypte des Ptolémées.

Immédiatement après sa mort, l’héritage d’Alexandre devint un prix à conquérir. Dans les années qui suivirent, tous les principaux successeurs frappèrent des monnaies avec l’iconographie d’Alexandre, se présentant comme ses véritables héritiers. Certains, comme Cassandre, qui établit un royaume éphémère en Macédoine, épousèrent l’une des sœurs d’Alexandre pour tenter d’établir un lien de sang avec lui.

Un autre successeur, Lysimaque, affirma qu’il était devenu le favori d’Alexandre après avoir battu un lion à mains nues, et incorpora cela dans sa propagande. Ptolémée Ier prit le surnom de « Soter » (le Sauveur) pour avoir prétendument sauvé la vie d’Alexandre. Ptolémée vola également le corps d’Alexandre et l’installa dans un tombeau élaboré, désormais perdu, à Alexandrie, affirmant être le véritable successeur d’Alexandre grâce à la possession du corps de l’homme.

Plus Alexandre était grand — et plus leur lien avec lui était fort — plus ses successeurs devenaient grands par association. Quel que fût l’ « héritage » d’Alexandre avant sa mort, il n’a fait que s’amplifier grâce à ceux qui se sont battus pour revendiquer son héritage.

Les Historiens

Inévitablement, la vie d’Alexandre a attiré l’attention des historiens, mais un fait remarquable s’impose : aucun des historiens qui ont écrit sur lui de son vivant n’a survécu.

Nous savons cependant que de telles histoires ont été rédigées. Callisthène, l’infortuné historien de la cour, a écrit sur Alexandre. Aristobule, un ingénieur militaire proche du roi, a également laissé un récit. L’amiral Néarque a écrit un compte rendu des campagnes orientales. Mais surtout, nous savons que Ptolémée a rédigé une chronique détaillée qui fut sans doute l’une des premières œuvres intégrées à la Bibliothèque d’Alexandrie.

Le contenu de ces œuvres ne peut être deviné qu’à travers les historiens postérieurs qui les ont utilisées comme sources. Grâce à ces références, nous savons que la mythification d’Alexandre et la construction de sa légende avaient déjà commencé quelques années seulement après sa mort. Une anecdote issue de ces sources raconte qu’Alexandre aurait reçu la visite de Thalestris, reine des mythiques Amazones, qui souhaitait concevoir une nouvelle génération de guerriers d’élite avec lui.

Plusieurs historiens ont relayé cette histoire, bien qu’elle soit manifestement fausse : nous savons, par exemple, que Ptolémée lui-même l’a réfutée dans ses écrits. L’un de ces historiens, Onésicrite, a inclus ce récit dans son ouvrage et l’a lu devant Lysimaque, l’un des successeurs d’Alexandre, qui s’amusa à commenter : « Je me demande bien où j’étais à ce moment-là ? »

Ces historiens sont perdus, mais ce qui subsiste de leurs écrits montre qu’Alexandre faisait déjà l’objet de récits fantasmés glorifiant sa grandeur dès les premières années suivant sa disparition. À l’époque où les historiens dont nous disposons écrivaient, le mythe d’Alexandre « le Grand » était déjà bien établi.

Les Historiens Qui Ont Survécu

Cinq récits antiques majeurs nous rapportent l’histoire d’Alexandre. Quintus Curtius Rufus, officier romain du Ier siècle de notre ère, offre une chronique correcte mais qui n’apporte pratiquement rien de plus que les autres sources. Diodore de Sicile, auteur grec du Ier siècle avant notre ère, consacre plusieurs livres de sa Bibliothèque historique à Alexandre et à ses successeurs.

Son récit de la période des Diadoques est le plus complet qui nous soit parvenu, bien qu’il comporte des lacunes frustrantes pour les historiens. Quant à Justin, il est le parent pauvre de cette liste. Un érudit l’a un jour qualifié de « parfait incompétent qui ne mérite pas d’être appelé historien », un jugement peut-être excessif, mais mon expérience me dit qu’il est encore plus rare de parler de son œuvre que de la lire réellement.

Puis vient Arrien. Arrien, un Grec du IIe siècle de notre ère, a écrit deux œuvres majeures : l’Anabase et l’Indica. La première est généralement considérée comme le récit le plus fiable des conquêtes d’Alexandre, tandis que la seconde est l’ouvrage le plus détaillé sur ses campagnes en Inde.

Les travaux d’Arrien sont bien documentés et la plupart des traductions modernes restent agréables à lire. Il est particulièrement apprécié des historiens car il prend le temps de discuter ses sources et d’identifier leurs contradictions, ce qui nous permet aujourd’hui de reconstituer certains des récits perdus.

Tous ces historiens — certains plus que d’autres — ont contribué à l’image d’Alexandre comme une figure de légende. Mais un historien en particulier a joué un rôle fondamental dans la construction de cet héritage.

Plutarque et l’Image d’Alexandre

Cet historien, c’est Plutarque. Prêtre grec de Delphes au IIe siècle de notre ère, Plutarque est l’un des auteurs antiques les plus prolifiques dont les œuvres ont survécu. En plus de ses textes philosophiques, il a écrit plus de quarante biographies réunies sous le titre des Vies parallèles, où il associe un personnage grec et un personnage romain en comparant leurs trajectoires et en en tirant des leçons morales.

Sa Vie d’Alexandre, associée à celle de son pendant romain, Jules César, est un chef-d’œuvre de la biographie historique.

Plutarque ne se considère pas comme un historien, mais comme un biographe. Il ne s’intéresse pas aux batailles, aux sièges ou à la politique pour eux-mêmes, mais aux individus. Il cherche à comprendre leur personnalité, leurs motivations et les enseignements que l’on peut tirer de leur existence.

Dans l’introduction de sa Vie d’Alexandre, il explique qu’un simple trait d’humour lors d’un banquet ou un incident de chasse peuvent en dire plus sur un personnage qu’un long récit de conquêtes militaires. Il n’hésite donc pas à passer rapidement sur certains événements majeurs pour s’attarder sur l’enfance, l’apparence ou les habitudes alimentaires de son sujet, afin de mieux en brosser le portrait.

L’écriture de Plutarque est caractérisée par de nombreux récits anecdotiques et interruptions narratives qui rendent ses œuvres vivantes. Parmi les épisodes célèbres qu’il relate, on trouve le dressage du cheval Bucéphale, la coupe du nœud gordien ou encore la rencontre avec le cynique Diogène. Ces récits sont parmi les plus emblématiques de la vie d’Alexandre et sont encore largement connus aujourd’hui, bien qu’ils soient presque certainement fictifs.

Pourtant, plus de gens connaissent ces histoires que, par exemple, le siège de Tyr ou la bataille de Gaugamèles. Ces anecdotes relèvent d’une construction mythique visant à exalter des thèmes et des valeurs, plutôt qu’à relater la vérité historique. Elles ne parlent pas tant d’« Alexandre » que de l’image de « l’Alexandre Grand ».

Plutarque vise avant tout à offrir ses biographies comme des outils éducatifs. Les vertus de ses personnages sont à imiter, leurs vices à éviter. Son approche, centrée sur les individus et leurs qualités, donne une épaisseur psychologique aux figures historiques qu’il met en scène, et c’est cette approche qui fait que ses récits résonnent encore aujourd’hui.

Prenez n’importe lequel des personnages qu’il a biographiés — Alexandre, César, Marc Antoine ou Cléopâtre — et vous verrez que l’image qu’on en a aujourd’hui est en grande partie façonnée par Plutarque. Ce sont ses anecdotes qui restent en mémoire, et ses portraits qui, pour le meilleur ou pour le pire, continuent d’influencer la perception populaire de l’histoire antique.

Le vaste corpus de Plutarque qui nous est parvenu, le format accessible de ses biographies et la vivacité des personnages qu’il met en scène en ont fait un auteur incontournable pendant des siècles. À travers lui, l’image d’Alexandre « le Grand » a traversé les âges, sublimée par son art du récit et sa capacité unique à donner vie aux figures du passé.

Un Héritage Durable

Les exploits d’Alexandre, la lutte acharnée de ses successeurs et la transmission des récits antiques ont contribué à façonner et à perpétuer la Grandeur d’Alexandre. Les générations suivantes ont absorbé, imité et amplifié cette légende. Au Moyen Âge, une multitude de versions régionales et culturelles du Roman d’Alexandre prétendaient retracer sa vie, chacune étant enrichie d’éléments correspondant aux préjugés et aux aspirations des cultures qui les produisaient.

Plus tard, des figures historiques comme Jules César (du moins si l’on en croit sa biographie par Plutarque) ou Napoléon ont cité Alexandre comme source d’inspiration et modèle à suivre.

Nous avons posé la question plus tôt : pourquoi étudions-nous l’histoire ? Plutarque offre une réponse claire : pour apprendre de ceux qui nous ont précédés.

Plutarque, plus que tout autre historien antique d’Alexandre, est conscient du mythe auquel il participe. Il admet ouvertement que certains récits, comme celui où Alexandre est guidé à travers le désert par des nuées d’oiseaux, sont absurdes. Mais cela n’a pas d’importance. Dès l’époque de Plutarque, le mythe d’Alexandre comptait bien plus que l’homme lui-même.

« Le Grand » ?

Il est vrai qu’Alexandre n’était pas parfait. Il a échoué à instaurer une stabilité et une succession viable pour son empire, qui s’est rapidement effondré en royaumes rivaux. Il était colérique, paranoïaque, et n’hésitait pas à abattre ses propres amis. Il a incendié de grandes cités comme Thèbes et Persépolis, commettant des actes de vandalisme culturel que les historiens déplorent encore aujourd’hui.

Sans parler du fait qu’il était un meurtrier, un esclavagiste, presque certainement un violeur, et un mégalomane colossal. Mais à ce stade, vouloir lui retirer son surnom de « Grand » est une cause perdue.

Les historiens modernes aiment se voir comme des chercheurs de vérité. Pourtant, la vision de Plutarque selon laquelle l’histoire est avant tout une affaire d’hommes et de leçons à tirer conserve toute sa pertinence, surtout auprès du grand public.

Connaître le nombre exact de soldats présents à Gaugamèles, leurs commandants, leurs positions et leurs manœuvres peut être fascinant, mais ce n’est pas là que réside la vraie valeur de l’histoire. Pour beaucoup, l’histoire tire sa valeur de la réflexion qu’elle permet sur soi-même, de l’inspiration qu’elle suscite ou du rejet qu’elle provoque envers ceux qui nous ont précédés.

Un historien a décrit Alexandre comme « un récipient dans lequel on peut verser tous les breuvages imaginables ». Alexandre le Grand peut servir de leçon morale sous bien des aspects : arrogance, violence, excès, pouvoir, sexualité, tolérance, leadership, responsabilité, honneur et bien d’autres encore.

Même si les récits utilisés pour illustrer ces leçons ne peuvent être vérifiés, est-il plus utile de réfléchir au sort de Callisthène, le courtisan rebelle, ou de se souvenir du nombre de cavaliers thraces présents à la bataille du Granique ?

L’Alexandre purement historique est perdu à jamais, et nous ne le retrouverons jamais. Tous les témoignages que nous possédons ont été écrits dans un contexte où son mythe était déjà en construction depuis des siècles. Ce qui nous reste aujourd’hui, c’est l’Alexandre le Grand qui s’est forgé à travers le temps, devenu une référence culturelle et un modèle pour ceux qui lui ont succédé.

Que l’on adhère ou non à l’approche de Plutarque sur Alexandre ou sur ses autres biographies, force est de constater qu’elle résonne depuis près de deux mille ans. Chaque jour, bien plus de personnes feuillettent les pages de ses œuvres que ne liront jamais 99 % des études universitaires modernes sur Alexandre.

L’Alexandre de la culture populaire, c’est celui de Plutarque : celui qui tranche le nœud gordien, qui dompte l’indomptable Bucéphale, qui conquiert les confins du monde avant de disparaître prématurément, et qui laisse les plus grands hommes pleurant d’infériorité à ses pieds.