Les Moghols ont existé entre 1526 et 1858 et étaient un empire d’origine turco-mongole parlant initialement le turc tchaghataï. Cependant, au fil du temps, ils ont été fortement influencés par la culture persane et ont adopté le persan comme langue principale. Leur fondateur et leader le plus marquant était Bâbur.

Avec une armée relativement modeste, il a conquis l’Inde. Bâbur descendait de Tamerlan par son père et de Gengis Khan par sa mère. La plupart des souverains qui lui ont succédé ont renforcé l’influence religieuse dans l’Empire et se sont livrés aux plaisirs et au luxe, contribuant ainsi à son déclin.

La conquête de l’Inde par Bâbur

La ville de Panipat, située sur les vastes plaines au nord de Delhi, était insignifiante. Pourtant, pour Zahîr ud-Dîn Muhammad Bâbur, prince de Ferghana surnommé « le Tigre », elle représentait le début de son ascension. À l’aube du 26 avril 1526, Bâbur et son armée de 25 000 hommes affrontèrent les forces du sultan Ibrahim Lodi, dont l’armée, forte de 100 000 hommes et appuyée par 1 000 éléphants de guerre, était quatre fois plus nombreuse. Durant sa marche de six mois à travers le nord de l’Inde, Bâbur avait déjà perdu la moitié de ses troupes.

Depuis un siècle, la dynastie musulmane des Lodi régnait sur la majeure partie du nord et du centre de l’Inde depuis Delhi, mais son pouvoir s’affaiblissait. Bâbur avait déjà mené quatre expéditions en Inde avant de lancer cette ultime invasion, qu’il considérait comme une véritable conquête. Issu du clan turco-mongol des Barlas, Bâbur était turc de langue et de culture, mais son nom arabe témoignait de l’influence islamique de l’époque.

Guerrier depuis l’âge de 11 ans, il savait qu’on ne pouvait jamais faire totalement confiance aux soldats et comptait avant tout sur son intelligence. Il concentra ses forces contre le campement d’Ibrahim Lodi et adopta une stratégie défensive pour contrer la supériorité numérique de l’ennemi. Il fit attacher 700 chariots les uns aux autres avec des cordes et érigea des barricades en terre pour protéger ses canons et ses arquebusiers. Entre chaque chariot, des arquebusiers à couvert pouvaient tirer en toute sécurité, tandis que l’artillerie était protégée.

Le terrain plat et dégagé au nord de Delhi ne permettait pas de fortifications naturelles, obligeant Bâbur à innover. Il disposa son convoi de chariots en ligne devant son artillerie turque et fit ériger des remparts de terre pour masquer ses troupes. Il plaça sa cavalerie sur les flancs et envoya des éclaireurs provoquer l’ennemi. Ibrahim Lodi, confiant dans sa supériorité numérique, tomba dans le piège. Ignorant la puissance de l’artillerie, il lança l’assaut.

Les tirs de canon et d’arquebuse anéantirent les troupes de tête de Lodi. Pendant ce temps, la cavalerie mongole, experte en tir à l’arc à cheval, semait la confusion parmi les renforts ennemis. Avant midi, Ibrahim Lodi et au moins 20 000 de ses soldats avaient péri. Bâbur voulait prouver qu’il était bien l’héritier des grands conquérants turco-mongols Tamerlan et Gengis Khan. Les Perses, qui méprisaient les envahisseurs turcs d’Asie centrale, les surnommaient « Moghols » (Mongols), un terme péjoratif que Bâbur portait pourtant avec fierté. Ni lui ni ses descendants ne renièrent jamais leurs origines.

La détestation de l’Inde par Bâbur

Après sa victoire, Bâbur célébra sobrement son triomphe sur une embarcation sur la Yamuna, tandis qu’il envoyait son fils Humâyûn s’emparer des trésors des Lodi à Âgrâ. Cependant, il n’éprouvait aucun attachement pour l’Inde. Depuis son enfance, il rêvait de conquérir des terres lointaines, et son premier objectif avait été Samarcande, la capitale légendaire de son ancêtre Tamerlan.

Samarcande était une étape clé de la route de la soie, reliant la Chine au Moyen-Orient. À 14 ans, Bâbur l’avait conquise, mais il l’avait perdue trois mois plus tard. Pendant 20 ans, il tenta de la reconquérir, avant de se résoudre à accepter sa perte au profit des Ouzbeks. Il tourna alors son ambition vers une autre direction : après avoir pris Kaboul, il se lança à la conquête de l’Inde.

Mais une fois en Inde, il fut frappé par l’hostilité du climat et des paysages. La plupart de ses hommes rêvaient de retourner en Afghanistan, avec ses montagnes fraîches et ses rivières tumultueuses. Lui-même méprisait cette terre chaude et poussiéreuse. Dans ses mémoires, il écrivit :

L’Inde a peu de choses qui méritent d’être vantées ou appréciées. Son peuple n’est ni beau ni raffiné. Il ne connaît ni la douceur des paroles ni la chaleur des sentiments. Elle n’a ni bons chevaux, ni bons chiens, ni bons raisins, ni melons, ni fruits, ni glace, ni pain savoureux… Elle n’a ni bains, ni écoles, ni bougies, ni chandeliers dignes de ce nom !

Une prière fatale

Cependant, Bâbur était conscient de la richesse de l’Inde. Son immense territoire et ses ressources en or et en argent en faisaient une conquête précieuse. Il savait que s’il voulait consolider son pouvoir, il devait continuer ses campagnes. Il ne recherchait pas la richesse, mais la gloire. Il récompensait généreusement ses soldats et leur rappelait constamment les sacrifices et les exploits qui les avaient menés à la victoire.

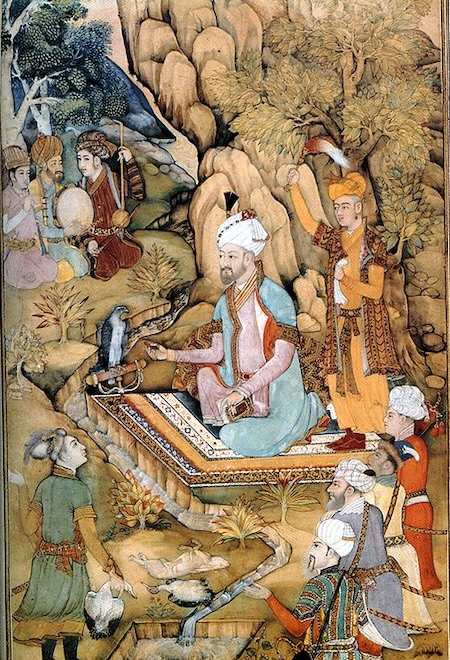

Pour assurer définitivement son pouvoir, il dut encore livrer deux grandes batailles. Pendant ce temps, il s’efforçait de s’adapter au climat indien. Pour combattre la chaleur, il prenait des bains fréquents et aménageait des jardins persans avec des bassins, des pavillons et des parterres de fleurs afin d’introduire un peu de fraîcheur et d’ordre dans ce pays qu’il trouvait oppressant.

En 1530, son fils et héritier Humâyûn tomba gravement malade. Désespéré, Bâbur implora Dieu de prendre sa propre vie en échange de celle de son fils. Selon la légende, sa prière fut exaucée : il mourut la même année, à l’âge de 47 ans. Certains pensent qu’il succomba à la maladie, d’autres qu’il fut empoisonné par la mère d’Ibrahim Lodi.

Son fils Humâyûn lui succéda, mais il allait bientôt dilapider l’héritage que son père avait bâti avec tant d’efforts.

La période de Humayun dans l’Empire après Babür

En 1530, Humayun, fils toxicomane, travailleur et docile de Babür, fondateur de la grande dynastie moghole en Inde, lui succéda. Il faisait davantage confiance à ses astrologues qu’à ses conseillers pour déterminer le destin de l’empire. En dix ans, il perdrait tout ce que son père avait acquis.

Après sa défaite à la bataille de Kannauj (1540), son ennemi juré Sher Shah le poursuivit sans relâche et le chassa d’Agra. Après 15 ans d’exil, Humayun élabora des plans ambitieux pour obtenir le soutien de l’Iran afin de reconquérir les territoires perdus. Il réussit finalement, mais mourut en 1555, environ un an après son retour sur le trône, en tombant dans les escaliers de sa bibliothèque.

Son héritier Akbar (« le Grand »), âgé de 13 ans, fit face à une tentative de destitution à Panipat mais la réprima avec une force bien supérieure. Si cela avait échoué, le trône aurait pu être perdu à nouveau. Alors que Babür célébrait ses victoires en créant des jardins, Akbar choisit de perpétuer la tradition moghole en érigeant des colonnes faites des têtes de ses ennemis. Akbar étendit l’Empire moghol et ouvrit ses portes aux non-musulmans comme les Rajputs hindous. Il mourut de dysenterie à 63 ans en 1605.

Les Moghols furent dirigés par Jahangir, fils d’Akbar, de 1605 à 1627. À la tête de l’un des empires les plus puissants de l’époque, Jahangir vécut dans le plaisir et le divertissement, et au lieu de succès militaires, il connut des échecs comme la perte de Kandahar aux Iraniens.

Après la mort de Jahangir, Shah Jahan dirigea les Moghols pendant 30 ans. Il fit construire le Taj Mahal à Agra pour son épouse Mumtaz Mahal (Arjumand Banu Begum), morte jeune. Son successeur Aurangzeb, qui régna de 1658 à 1707, porta cet empire turc à ses frontières les plus étendues, mais les Moghols ne parvinrent jamais à conquérir entièrement la péninsule indienne.

Aurangzeb comprit que le Deccan était un gouffre où la puissance militaire était gaspillée. La région sud fut envahie mais ne put être contrôlée. De plus, les musulmans étaient peu nombreux par rapport à la population. Les musulmans étaient divisés : les chiites contre les sunnites, les Turcs, les Iraniens et les Afghans les uns contre les autres, et tous les nouveaux arrivants contre les musulmans nés en Inde.

Comment était l’administration moghole ?

À partir d’Akbar, le destin de l’Inde sous l’administration moghole tournait autour du confort personnel, des croyances, des intérêts et des plaisirs du souverain. La splendeur de la cour, l’art, l’architecture et l’histoire officielle n’existaient que pour refléter la magnificence du souverain. Des fonctionnaires étaient prêts jour et nuit pour noter ce que l’empereur disait, faisait, pensait et rêvait.

Dans ce contexte, la personnalité de l’empereur était la question la plus vitale. Les réunions du conseil consultatif se terminaient brusquement lorsque l’empereur perdait conscience à cause de l’ivresse ; ses conseillers déçus étaient même privés du tabac, que l’empereur avait interdit comme une dépravation morale. Un jour par semaine était consacré à la distribution personnelle de la justice par l’empereur. Les Moghols étaient désormais gouvernés par la charia. Mais Akbar promulgua une loi stipulant que lui seul pouvait interpréter cette loi.

La nomination des fonctionnaires était à la discrétion de l’empereur. Il n’y avait pas de rangs héréditaires, et les fonctions officielles associées et les terres qui leur étaient allouées étaient fréquemment redéfinies. Comme l’a noté un observateur européen, même le destin des plus grands à cette époque ne tenait qu’à un fil.

La Vie somptueuse à la Cour

La splendeur de la vie dans les cours des empereurs moghols successifs était stupéfiante pour les visiteurs européens. L’ambassadeur britannique Sir Thomas Roe a noté que le camp où Jahangir passa une nuit avait un diamètre de 32 km et qu’il avait 3 000 personnes à son service. Jahangir, qui avait hérité d’un harem de 5 000 personnes, employait 100 peintres et utilisait plus de 50 000 soldats pour ses chasses.

La construction du Taj Mahal de Shah Jahan prit 20 ans à 20 000 personnes. Le bâtiment coûta 40 millions de roupies, l’équivalent du coût d’envoi d’une armée entière en campagne importante pendant deux ans.

Sous l’Empire moghol, pour financer les campagnes de conquête et les projets de construction extravagants sous la splendeur de la vie de cour luxueuse, un impôt foncier cruel était collecté auprès de 400 000 villages, soit en espèces, soit sous forme de travail forcé.

Mais cet excédent de capital n’était pas toujours disponible. Le puissant Akbar dut réprimer plus de 30 rébellions, chacune plus dévastatrice que l’autre. Une grande épidémie de peste pendant le règne de Jahangir détruisit un tiers de la population moghole. Une telle famine suivit l’accession au trône de Shah Jahan que les visiteurs hollandais rapportèrent avoir vu des mains humaines dans des marmites et de la chair humaine vendue dans les rues.

Pourtant, il y avait beaucoup de terres non cultivées. La technologie était stagnante chez les Moghols, sauf pour la fabrication d’armes et de bijoux, et les nouveaux produits de l’époque comme les pommes de terre, le tabac, les noix de cajou et l’ananas étaient achetés aux Portugais. Le fait que le café, le poivre et l’indigo soient devenus des produits d’exportation essentiels était dû à l’esprit d’entreprise des aventuriers européens plutôt qu’aux efforts de l’administration.

Les Années de Déclin des Moghols

Le règne d’Aurangzeb chez les Moghols dura environ un demi-siècle. Cependant, les campagnes interminables de la période avaient complètement vidé le trésor et provoqué des rébellions des droits frontaliers comme les Marathes, les Rajputs et les Sikhs.

En raison de la longueur du règne d’Aurangzeb, son successeur était un vieil homme quand il prit sa place et ne régna que cinq ans. L’Empire moghol affaibli devint vulnérable aux attaques de voisins plus puissants. En 1739, le souverain iranien Nâdir Châh pilla Delhi et emporta le Trône du Paon orné de joyaux.

Au cours du siècle, des régions comme le Bengale, le Gujarat et le Sind se séparèrent des Moghols pour devenir des royaumes indépendants. Les Moghols passèrent sous la domination britannique au 17e siècle. Les Britanniques, venus en Inde pour le commerce, profitèrent du vide politique pour s’emparer de l’Empire moghol avec la force armée régulière de leurs armées.

En 1803, Shah Alam II, qui n’était empereur que de nom, se sépara de la Compagnie britannique des Indes orientales. Pendant la grande révolte de 1857, les rebelles arrêtèrent le Shah Bahadur II stupéfait comme prétendu leader de la rébellion. Avec la répression de la révolte et la déposition et l’exil du Shah, la grande dynastie fondée par Babür s’évanouit dans la poussière.

L’Héritage des Moghols jusqu’à nos jours

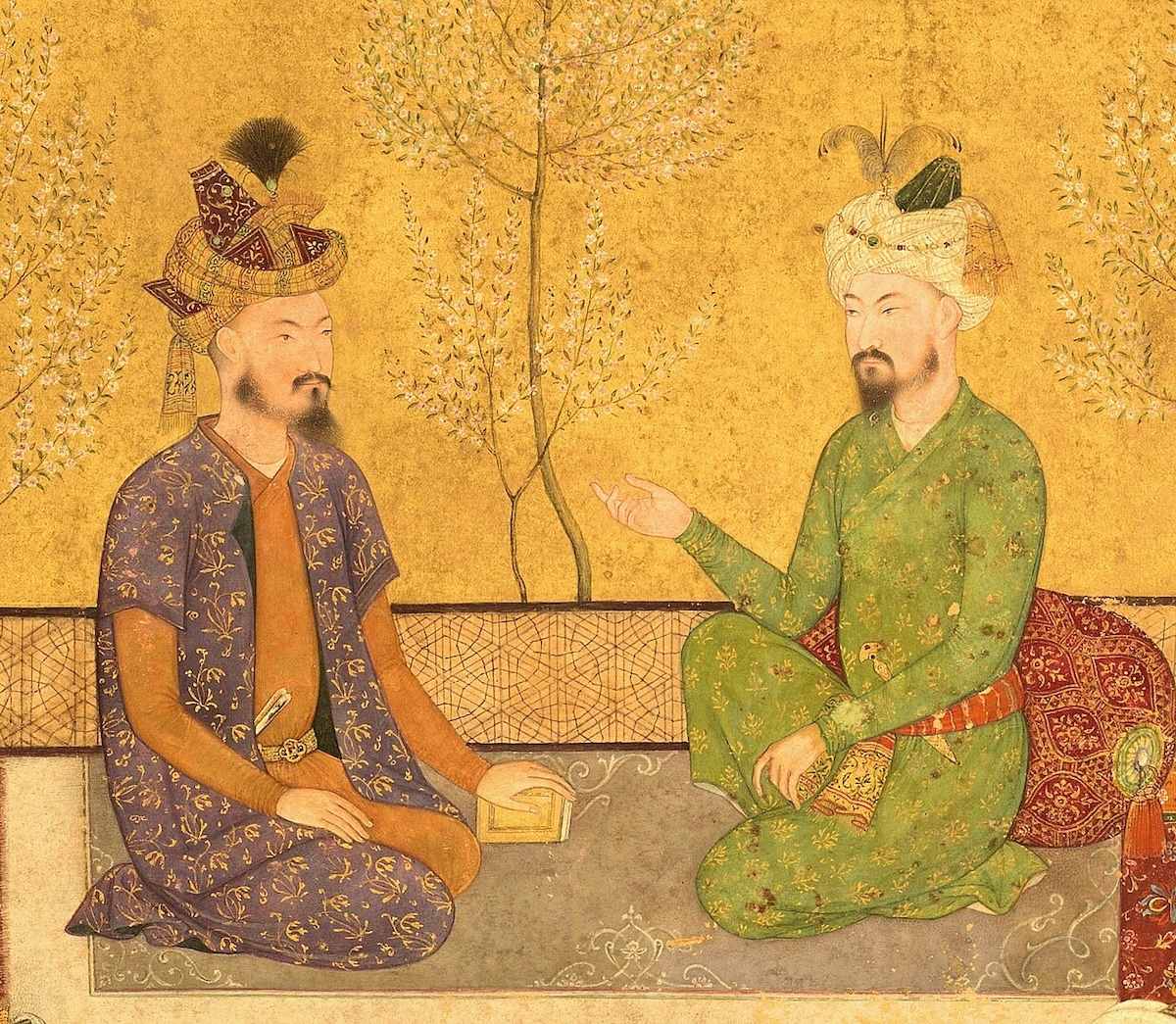

La puissance des Moghols a duré environ deux siècles. Durant cette période, l’élite de l’empire a développé une culture très raffinée qui a survécu malgré le déclin de sa puissance. Alors que la langue officielle de l’État était le turc tchaghataï à sa fondation, le persan est progressivement devenu la langue de l’État et des privilégiés, et l’est resté jusqu’à la domination britannique. La tenue officielle de la cour safavide iranienne, composée d’un pantalon étroit et d’une veste ajustée s’évasant légèrement sous la taille, a été portée par le premier Premier ministre de l’Inde indépendante, Pandit Nehru, comme « costume national indien ».

Les plats épicés servis aux empereurs moghols sont devenus, sous des formes simplifiées, les saveurs standard des restaurants indiens. L’architecture paysagère, la musique, l’architecture et la peinture mogholes constituent aujourd’hui encore le capital de l’industrie touristique. Les fruits, fleurs et arbres apportés d’Asie centrale par les jardiniers moghols font toujours partie de la nature indienne.

Le pouvoir illimité des Moghols se reflète encore dans l’immense Fort Rouge (Lal Qila) de Delhi et dans l’élégance des jardins de Srinagar au bord du lac. Cependant, comme les Moghols préféraient dépenser leur fortune en choses éphémères, ils ont laissé relativement peu de traces comparé à leurs richesses.

Après le fondateur Babür, la puissance des shahs moghols n’a jamais égalé leur faste. Akbar avait préparé un programme idéal pour les écoles et les universités et avait interdit l’immolation forcée des veuves ; les musulmans ignorèrent le premier, les hindous le second. Contrairement à la vie opulente de la cour, 90% de la population moghole vivait dans les villages.

Questions fréquentes sur l’Empire moghol

Où se trouvait l’Empire moghol ?

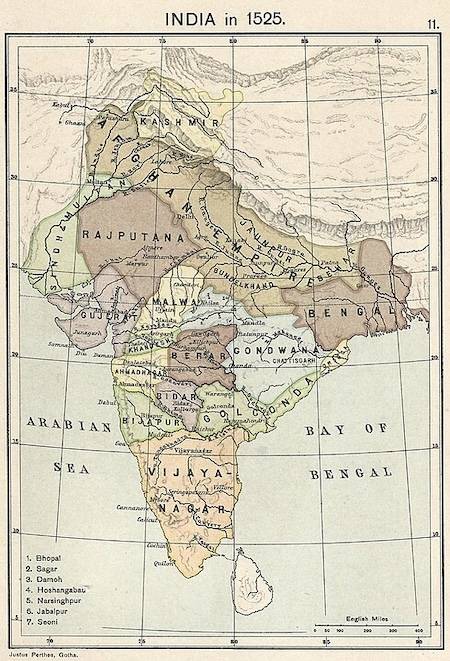

L’Empire moghol s’étendait sur une grande partie du sous-continent indien. À la mort d’Akbar, le troisième souverain moghol, l’Empire s’étendait de l’Afghanistan jusqu’au golfe du Bengale, et vers le sud jusqu’à l’actuel État du Gujarat et la région nord du Deccan en Inde.

Quand l’Empire moghol a-t-il pris fin ?

L’Empire moghol est entré dans une période de déclin au XVIIIe siècle, sous le règne de Muhammad Shah (1719-48). Une grande partie de son territoire passa sous le contrôle des Marathes, puis des Britanniques. Le dernier empereur moghol, Bahadur Shah II (1837-57), fut exilé par les Britanniques après son implication dans la Révolte des Cipayes de 1857-58.

Pourquoi l’Empire moghol était-il important ?

L’Empire moghol était important car il a réussi à unifier pratiquement tout le sous-continent indien sous une seule sphère d’influence et a rapproché les différentes régions du sous-continent grâce à un réseau développé de routes commerciales terrestres et maritimes. Il était également reconnu pour son influence culturelle et ses réalisations architecturales (dont la plus célèbre est le Taj Mahal).