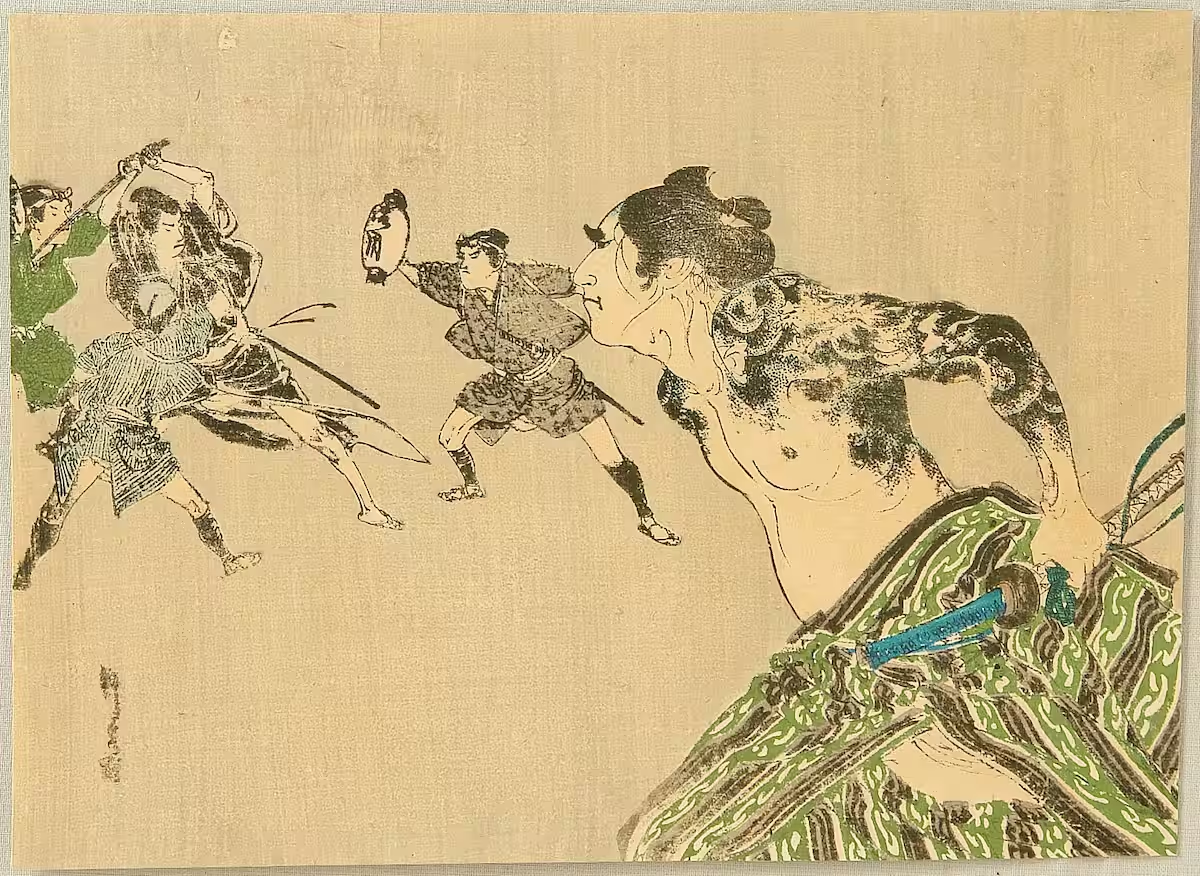

Peu de syndicats du crime ont autant captivé l’imagination que les yakuzas. C’est peut-être à cause des tatouages colorés et audacieux qui couvrent leur corps entier, évoquant les estampes traditionnelles ukiyo-e. Peut-être est-ce le mystère du Japon, une nation entrelacée avec toutes sortes de visions romancées de samouraïs, d’anime, des néons du centre-ville de Tokyo, etc. Peut-être est-ce à cause de tous leurs doigts coupés.

Mais quelle que soit leur dimension mythique, c’est une option bien réelle pour les jeunes Japonais en marge de la société. Y entrer est facile, et parfois en sortir aussi. Mais après avoir quitté le groupe, la vie reste difficile, simplement d’une manière différente. Pour beaucoup de yakuzas, la vie après le gangstérisme se déroule comme pour de nombreux ex-détenus : essayer de trouver une façon de s’intégrer.

Certains anciens yakuzas, comme Yoshimoto Morohashi et Ryuichi Komura, ont étudié pour obtenir une certification pendant leur séjour en prison puis ont quitté le groupe pour poursuivre une vie différente. D’autres, comme Yuyama Shinya, ont eu une sorte d’épiphanie avant de partir. D’autres encore parlent de la difficulté à se réintégrer dans la société en tant que « citoyen respectueux des lois », un thème récurrent dans les témoignages d’anciens yakuzas.

Les personnes ayant des liens avec des organisations criminelles ont des options et des choix sévèrement restreints au Japon. Ils ne peuvent pas avoir de compte bancaire, obtenir un prêt, signer un contrat de location, et plus encore. À bien des égards, les membres des yakuzas sont liés à vie.

Au-delà de ces généralités, il est impossible de faire des déclarations générales sur la vie de tous les anciens yakuzas. La plupart ne sont pas disposés à parler publiquement, et les données sont rares. Mais ceux qui quittent les yakuzas sont libres de vivre leur vie comme ils le peuvent et le souhaitent, même s’ils porteront toujours leur passé avec eux.

Quitter les yakuzas — ou simplement s’enfuir

La première étape pour commencer une vie post-yakuza est de quitter les yakuzas. Les détails concernant la sortie du groupe sont rares et anecdotiques. Mais comme l’a déclaré l’ancien yakuza et waka gashira (second commandant) Shinya Yuyama dans un long exposé d’Insider, il existe autant de façons de quitter les yakuzas qu’il y a de personnes dans les yakuzas. Il n’y a pas de méthode établie, et il y a différents obstacles ou exigences pour chaque personne qui souhaite partir.

De plus, chaque cellule yakuza est différente et opère sous son propre chef, indépendamment du terme générique « yakuza ». Donc, le départ dépend vraiment des préférences du chef. Yuyama dit qu’il avait une bonne relation avec son chef. Malgré cela, il ne dit pas exactement ce qu’il a dû faire pour partir, ce qui est révélateur en soi.

Nous pouvons toutefois clarifier une possible idée fausse concernant l’amputation des doigts. Il est relativement connu que les membres des yakuzas peuvent être identifiés par l’absence de leur petit doigt. Il est vrai que les membres qui ont enfreint les règles ou déplu à leurs supérieurs s’engagent dans une amputation rituelle appelée « yubitsume« . Le doigt coupé est remis à son chef, qui peut l’enterrer, le congeler, le consacrer, etc. Mais contrairement à ce que certains pourraient suggérer, cela ne se produit pas comme paiement pour quitter les yakuzas.

Yuyama a confié à Insider qu’il est plus courant que les gens quittent les yakuzas en disparaissant plutôt qu’en déclarant leur désir de quitter l’organisation. Bien que cela puisse sembler assez simple, c’est potentiellement plus dangereux qu’une sortie officielle. Pourquoi ? Parce que dans ce scénario, rien n’empêche le groupe de traquer un membre en fuite.

Les difficultés de commencer une nouvelle vie

Comme dans d’autres pays, les criminels au Japon rencontrent de nombreux obstacles lorsqu’ils tentent de se réinsérer dans la société. Parfois, c’est simplement la peur du grand public qui les isole. D’autres fois, ce sont des restrictions légales liées à leur affiliation passée avec une organisation criminelle. Parfois encore, c’est la peur des anciens yakuza eux-mêmes après avoir quitté leur clan.

Comme le cite The Asahi Shimbun, un ancien yakuza anonyme confie : « Je me demandais si quelqu’un comme moi, qui a été membre d’un gang pendant si longtemps, pouvait vraiment vivre dans une société normale. » Quitter l’organisation et recommencer une nouvelle vie a été particulièrement difficile pour lui, car il avait gravi les échelons, acquis une réputation, contracté des dettes de loyauté et tissé des liens profonds avec d’autres membres. Aujourd’hui, il tente de changer tout ce qui le caractérisait : son accent, son choix de mots, sa démarche, ses manières, et bien plus encore. Pourtant, certains voisins savent encore qui il était autrefois.

Chaque ancien yakuza suit un parcours différent après avoir quitté son gang. Yoshitomo Morohashi a mis sept ans à passer plusieurs examens, dont celui du barreau, commençant ses études en prison. Ryuichi Komura, lui aussi, a entamé ses études derrière les barreaux et a mis huit ans à obtenir son diplôme de judicial scrivener (clerc judiciaire), alors qu’il n’avait jamais dépassé le niveau du collège. De son côté, Tatsuya Shindo s’est tourné vers la religion et est devenu prêtre. Quant à Magomi Hashimoto, il s’est engagé en politique. Issu de la quatrième génération de zainichi — des descendants de Coréens marginalisés dans l’histoire du Japon — Hashimoto a été entraîné dans les yakuza dès son plus jeune âge par sa propre mère.

Et ainsi de suite, chaque histoire est unique et suit son propre chemin.

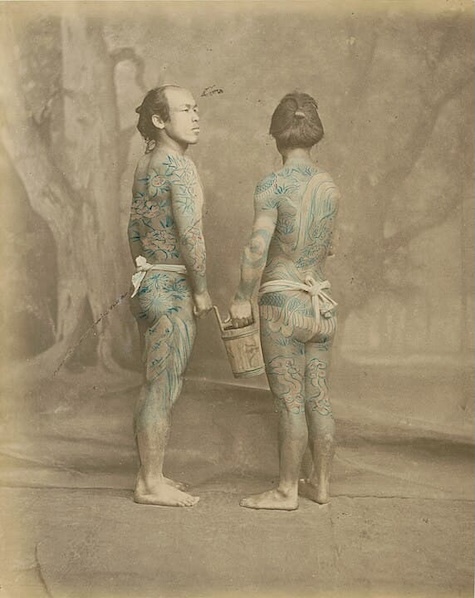

Le stigmate des tatouages au Japon

Parmi tous les défis auxquels un ancien yakuza doit faire face, on pourrait penser que la présence de tatouages est une préoccupation mineure. Pourtant, bien qu’ils ne constituent pas un obstacle aussi important que des liens passés avec une organisation criminelle, ils représentent une barrière plus importante qu’on ne l’imagine. Un étranger tatoué qui se rend dans un onsen (bain public) pourrait être toléré simplement parce qu’il est étranger.

Mais un Japonais arborant des tatouages, notamment sur les bras ou le torse ? Cela signifie yakuza. Comme l’a expliqué Yuyama Shinya à Insider, les tatouages sont perçus comme un signe d’intimidation. Ils peuvent également empêcher l’accès à de nombreuses professions. Shinya lui-même a fait retirer ses tatouages des poignets jusqu’à la moitié des avant-bras, afin qu’ils ne soient pas visibles, même sous une chemise à manches longues ou un costume d’affaires.

Cela étant dit, tous les yakuza ne sont pas tatoués. Mais plus une personne passe de temps dans l’organisation, plus elle est susceptible d’en avoir. L’artiste tatoueur traditionnel Horiyoshi III — qui tatouait un yakuza lors d’une interview avec Vice — a expliqué qu’il ne travaille jamais sur le visage ou les mains, car « la beauté réside dans ce que l’on ne voit pas. » Chaque motif qu’il grave raconte une histoire personnalisée, remplie de symboles comme les carpes koi, qui nagent à contre-courant et représentent le dépassement des épreuves. Mais même ces récits devront être dissimulés ou effacés si un ancien yakuza souhaite s’intégrer à la société après avoir quitté le milieu criminel.