Depuis des siècles, la Gaule du Nord-Est et la Bretagne étaient en contact étroit, liés par des échanges économiques, politiques et culturels. Dans ses récits, Jules César affirma que les Britons avaient soutenu les Gaulois dans leur résistance contre Rome.

Lors de l’invasion romaine, certains Gaulois fuirent en Bretagne, tandis que des Britons traversèrent la Manche pour combattre aux côtés des Gaulois. C’est dans ce contexte que, fin de l’été 55 av. J.-C., César décida d’envahir la Bretagne.

Des renseignements furent recueillis auprès des marchands locaux, et un navire éclaireur fut envoyé pour cartographier les côtes. Pendant ce temps, César réunit une flotte et des troupes, tout en négociant avec des ambassadeurs des tribus bretonnes.

Cependant, ni cette première expédition ni celle qui suivit n’avaient pour but une conquête durable de l’île.

L’arrivée de César : Débarquement en Bretagne

Lors de son premier débarquement, César tenta d’accoster au port naturel de Douvres. Cependant, il fut contraint de renoncer en raison d’une forte résistance ennemie. Sur les falaises et collines voisines, les Britons massés en grand nombre dominaient la plage et auraient pu décimer les légionnaires tentant de débarquer sous une pluie de javelots et de projectiles.

Après avoir rassemblé la flotte et consulté ses officiers, César choisit un autre point de débarquement, sept milles plus loin. Mais les cavaliers et chars bretons suivirent la flotte romaine tout au long de la côte, prêts à intervenir dès le moindre débarquement.

Traditionnellement, on considère que César a débarqué à Walmer, première plage accessible après Douvres. Une stèle commémorative y a d’ailleurs été érigée. Cependant, des recherches récentes menées par l’Université de Leicester suggèrent que la véritable zone de débarquement se trouvait plutôt à Pegwell Bay, sur l’île de Thanet (Kent).

Des fouilles archéologiques y ont révélé la présence d’artefacts et de fortifications massives datant de l’époque de l’invasion. Si la flotte romaine était aussi vaste que les sources le rapportent, il est possible que les navires aient été répartis entre Walmer et Pegwell Bay.

Bataille sur les plages

Les navires romains, lourds et chargés, étaient trop enfoncés dans l’eau pour s’approcher des rivages. Les soldats furent contraints de sauter à la mer, devant progresser en eaux profondes sous le feu ennemi.

Les Britons, aguerris au combat amphibie, chargeaient aisément à cheval dans l’eau, harcelant les légionnaires désorientés. Les Romains, réticents à avancer sous la pression ennemie, durent être poussés à l’action par l’un de leurs porte-enseignes, qui se jeta le premier dans l’eau pour inciter ses compagnons à le suivre.

L’affrontement fut rude, mais l’intervention des balistes et des frondeurs romains changea la donne. Depuis les navires restés au large, ces armes de jet criblèrent les flancs des Britons, forçant leur repli.

L’importance des enseignes militaires

Les enseignes militaires romaines, symboles rituels et sacrés, avaient une importance capitale pour les légionnaires. Perdre son enseigne signifiait le déshonneur, exposant la cohorte concernée à de sévères punitions.

Les porte-enseignes étaient des figures cruciales, chargées non seulement de porter ces étendards sacrés, mais aussi souvent de gérer la solde des soldats. Leur protection était donc une priorité absolue. L’histoire militaire romaine est riche en récits de porte-enseignes se sacrifiant pour galvaniser les troupes. Toutefois, ces actes n’étaient pas toujours couronnés de succès.

Tempêtes sur la Manche

Après avoir repoussé les Britons, César établit un camp fortifié près de la plage et ouvrit des négociations avec les tribus locales. Mais un violent orage éclata, dispersant les navires transportant sa cavalerie, qui furent contraints de rebrousser chemin vers la Gaule.

Les navires échoués sur la plage furent submergés par les flots, tandis que ceux ancrés au large s’entrechoquèrent violemment, causant de nombreuses pertes. Beaucoup de bateaux furent irrécupérables, mettant en péril les réserves romaines.

Les Britons, observant les difficultés des Romains, espérèrent les affamer et les empêcher de repartir. Ils lancèrent une nouvelle offensive, mais furent défaits et repoussés dans un massacre. Cependant, ils ne craignaient plus les Romains comme auparavant.

Avec l’hiver approchant, César fit réparer le plus grand nombre de navires possible et se retira en Gaule avec son armée.

L’inadaptation des Romains aux eaux atlantiques

Les Romains étaient mal préparés aux conditions maritimes de la Manche. Contrairement aux mers calmes de la Méditerranée, l’Atlantique était bien plus tumultueux et imprévisible.

Les navires de guerre et de transport romains, conçus pour la navigation méditerranéenne, ne résistaient pas aux tempêtes de la Manche. De plus, les Romains ne maîtrisaient pas les marées ni les courants de cette région.

Ainsi, les plus grandes difficultés rencontrées par César ne vinrent pas des Britons, mais bien de la nature elle-même.

César en Bretagne : La Seconde Invasion

La première expédition de César en Bretagne était une reconnaissance en force. Si son but était uniquement d’évaluer la situation, alors elle fut un succès. Mais si elle devait être un prélude à la conquête, elle s’avéra un échec. Malheureusement, les sources antiques ne sont pas claires sur ses véritables intentions.

Quoi qu’il en soit, à Rome, le Sénat reçut favorablement le rapport de César. Il décréta une action de grâce de vingt jours, célébrant l’exploit d’avoir franchi les limites du monde connu pour atteindre cette île mystérieuse.

Pendant l’hiver 55-54 av. J.-C., César prépara une seconde invasion. Cette fois, il rassembla cinq légions et deux mille cavaliers. Plus important encore, il fit construire des navires adaptés aux eaux de la Manche.

Sa flotte fut rejointe par de nombreux navires marchands, désireux de commercer aussi bien avec l’armée romaine qu’avec les tribus bretonnes. César voulait aussi évaluer les richesses économiques de l’île, car des rumeurs circulaient depuis longtemps sur l’or, l’argent et les perles qu’elle renfermerait.

Le retour des Romains

Cette fois, les Britons ne s’opposèrent pas au débarquement romain. Celui-ci eut lieu près de Douvres, où César avait tenté d’accoster l’année précédente.

Pourquoi cette absence de résistance ? Plusieurs hypothèses existent :

- La flotte romaine massive aurait découragé les Britons.

- Les Britons auraient préféré reculer pour rassembler leurs forces avant d’affronter les Romains.

Dès son arrivée, César laissa son subordonné Quintus Atrius à la tête du campement de plage et lança une marche de nuit rapide vers l’intérieur des terres.

Les premières batailles

Les Romains rencontrèrent bientôt les Britons à un passage de rivière, probablement sur la Stour. Les Britons attaquèrent, mais furent vaincus et se retirèrent vers un oppidum fortifié.

Là encore, César attaqua et remporta la victoire. Les Britons, défaits, se dispersèrent et fuirent.

Le lendemain matin, César reçut une mauvaise nouvelle : une tempête avait de nouveau gravement endommagé sa flotte. Il dut revenir au rivage et passa dix jours à réparer ses navires, tout en demandant des renforts à la Gaule.

La bataille pour la Bretagne

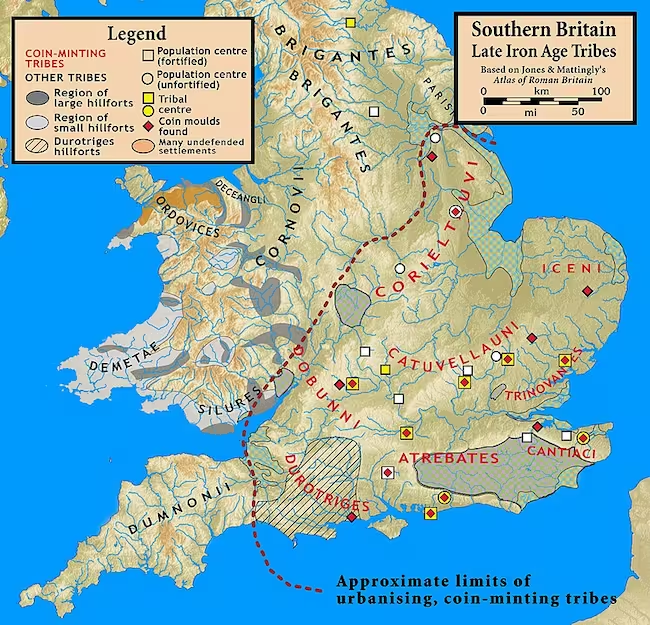

Entre-temps, la résistance bretonne s’organisa sous la direction de Cassivellaunos, un chef de guerre puissant du nord de la Tamise.

Après plusieurs escarmouches sans vainqueur, les Britons lancèrent une attaque de grande envergure contre trois légions romaines en train de fourrager. Surpris, les légionnaires ne furent sauvés que grâce à l’intervention rapide de la cavalerie romaine.

Cassivellaunos comprit alors qu’il ne pouvait pas vaincre les Romains en bataille rangée. Il licencia la majorité de ses troupes, ne conservant que 4 000 guerriers d’élite sur chars. Grâce à cette force hautement mobile, il mena une guerre de harcèlement contre les Romains, espérant ralentir leur progression.

Cette tactique fonctionna : lorsque les Romains atteignirent la Tamise, ils trouvèrent le seul gué praticable fortement défendu.

Les Britons avaient :

- Planté des pieux acérés dans le lit de la rivière.

- Construit des fortifications sur l’autre rive.

- Rassemblé une armée importante pour empêcher la traversée.

Les sources antiques ne précisent pas comment César parvint à franchir la Tamise.

Une source tardive évoque l’usage d’un éléphant cuirassé, mais son origine reste mystérieuse. Plus probablement, les Romains forcèrent le passage grâce à :

- Leur supériorité en armement et en discipline.

- Une dissension interne parmi les Britons.

En effet, avant l’invasion romaine, Cassivellaunos était en guerre contre les Trinovantes, une puissante tribu bretonne. Ceux-ci décidèrent de se rallier à César, affaiblissant l’unité bretonne.

La défaite de Cassivellaunos

Avec les Romains au nord de la Tamise, de plus en plus de tribus firent défection et se soumirent à César.

Ces tribus révélèrent à César l’emplacement du forteresse de Cassivellaunos, possiblement le hillfort de Wheathampstead. Les Romains mirent rapidement le site en état de siège.

Pour briser cet encerclement, Cassivellaunos fit appel à ses derniers alliés, les Quatre Rois du Kent (Cantium). Ceux-ci organisèrent une attaque sur les navires romains échoués, espérant forcer César à lever le siège.

Mais cette manœuvre échoua. Cassivellaunos, sans espoir de victoire, dut demander la paix.

Une paix de circonstance

César, de son côté, souhaitait rentrer en Gaule avant l’hiver. Des signaux de rébellion en Gaule l’inquiétaient.

Les termes de la paix imposés à Cassivellaunos furent :

- Livrer des otages aux Romains.

- Payer un tribut annuel à Rome.

- Ne plus attaquer les Trinovantes, qui furent restaurés dans leurs droits.

Mandubracius, fils du roi assassiné par Cassivellaunos, fut remis sur le trône des Trinovantes et devint un allié fidèle de Rome.

Ainsi s’acheva la deuxième invasion romaine de la Bretagne. Bien que la région ne fût pas encore une province romaine, elle était désormais étroitement surveillée par Rome.

L’Héritage de César en Bretagne

Dans sa correspondance, César mentionne les nombreux otages ramenés de Bretagne, mais il ne fait aucune allusion à un butin.

La campagne, bien que brève, aurait normalement dû être suivie d’un pillage massif, comme c’était la coutume après une expédition militaire romaine. Mais en raison du retrait précipité des troupes, aucun pillage d’envergure n’eut lieu.

Les forces romaines furent totalement évacuées de l’île en raison des troubles croissants en Gaule. Pas un seul soldat romain ne resta en Bretagne. Il est donc incertain que les tribus bretonnes aient réellement versé le tribut convenu à César.

Ce que César trouva en abondance en Bretagne, ce ne fut pas de l’or ni des perles, mais des informations précieuses.

Avant son expédition, la Bretagne était une terre mystérieuse pour les civilisations méditerranéennes. Certains doutaient même de son existence.

Désormais, grâce à César, la Bretagne était une réalité tangible.

Les Romains purent exploiter :

- Des connaissances géographiques sur l’île.

- Des informations ethnographiques sur ses peuples et leurs coutumes.

- Des données économiques sur ses ressources et ses échanges commerciaux.

Ces informations permirent aux Romains d’établir des relations commerciales et diplomatiques avec les Bretons.

César lui-même ne revint jamais en Bretagne, absorbé par les révoltes gauloises et la guerre civile à Rome. Mais Rome, elle, revint. Un siècle plus tard, la Bretagne devint la province la plus septentrionale de l’Empire romain, marquant ainsi l’accomplissement du projet que César avait esquissé.