La routine quotidienne dans le bâtiment de la Bourse de New York, le plus grand marché financier du monde situé à Wall Street, avait commencé comme d’habitude. Mais ce jour-là, les courtiers étaient nerveux. Depuis plusieurs semaines, les prix oscillaient sans cesse et l’ambiance générale alternait entre optimisme et crainte. Voici le chemin qui a conduit à la Grande Dépression.

Le Chemin Vers la Grande Dépression : Investir à Crédit

Tout au long des années 1920, les Américains se sont livrés à une frénésie d’achats inconsidérés, tant en actions qu’en obligations. Les crédits étaient accessibles sans restriction pour une large gamme d’achats. L’engouement pour la spéculation boursière était largement alimenté par les emprunts accordés par les courtiers, car chacun croyait fermement que la hausse ininterrompue des valeurs garantirait leurs investissements.

Cependant, à l’approche de la fin de la décennie, il devenait de plus en plus évident qu’un lourd tribut allait être payé. À la mi-octobre 1929, les prix ont brusquement chuté, forçant des milliers d’actionnaires, dont les fortunes n’existaient que sur le papier, à vendre leurs investissements.

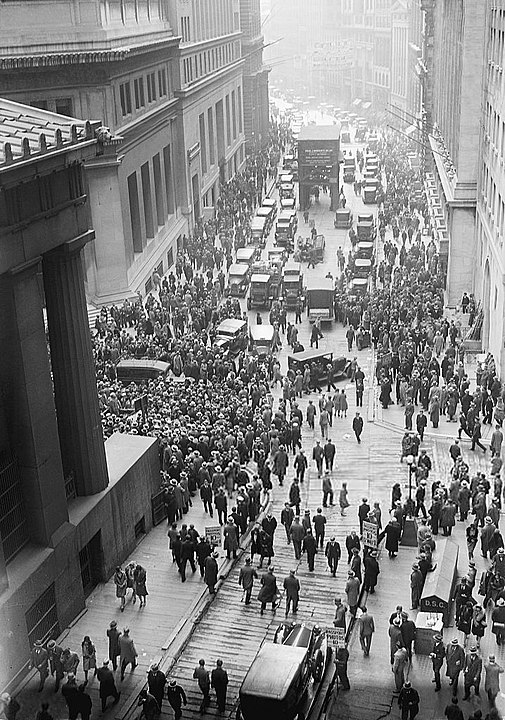

Le 24 octobre, connu sous le nom de « Jeudi Noir », une vague de panique s’est emparée des investisseurs et a provoqué un mouvement de vente frénétique qui a ébranlé les fondements mêmes de la Bourse américaine. À 11 heures du matin, soit une heure après l’ouverture, la panique s’est totalement emparée de la Bourse de New York. Les investisseurs, ayant acheté des actions de sociétés en pleine ascension, donnaient désormais l’ordre à leurs courtiers de vendre – à n’importe quel prix, voire parfois pour presque rien.

Le New York Times annonçait avec effroi :

« La peur a frappé… Les gens ont jeté leurs actions dans l’abîme du marché boursier sans même regarder leur valeur. »

Ce matin-là, des investisseurs autrefois riches, dont la fortune n’existait que sur le papier, ont été réduits à néant financièrement. Sur le parquet de la Bourse, tout le monde se battait frénétiquement pour vendre. Les courtiers étaient livides d’angoisse ; certains couraient dans tous les sens, paniqués face à l’incertitude. Le chaos, totalement indigne de la solennité habituelle de la Bourse, a contraint les responsables à fermer la galerie des visiteurs.

L’Opération de Sauvetage du Marché en Chute Libre

À midi, la panique semblait atteindre son apogée et une opération de sauvetage était en cours. Un groupe de banquiers et d’investisseurs influents a accepté de réunir entre 20 et 30 millions de dollars pour acheter des actions et tenter de stabiliser le marché. Lors d’une déclaration à la presse, ils ont admis « une certaine nervosité dans les ventes », mais ont affirmé leur volonté de rétablir l’équilibre et de soutenir le marché.

Une heure plus tard, le vice-président de la Bourse de New York, Richard Whitney, est apparu. D’un pas assuré, il s’est frayé un chemin à travers la foule et s’est dirigé vers le centre où se négociaient les actions de U.S. Steel. Il a immédiatement commandé 10 000 actions à un prix supérieur à celui demandé, puis a continué son tour des points de vente, achetant de grandes quantités d’actions dans 20 autres entreprises. En quelques minutes, il avait déjà dépensé près de 20 millions de dollars du fonds mis en place par les banquiers.

Mais cet espoir fut de courte durée. Les machines à enregistrement ne parvenaient toujours pas à suivre la vitesse des transactions. Malgré cette audacieuse tentative de sauvetage, les mauvaises nouvelles continuaient d’affluer : la liquidation des actions se poursuivait à un rythme effréné.

Les courtiers, entourés de monceaux d’ordres de vente et de bandes de téléscripteurs, observaient avec désespoir la fortune de leurs clients fondre minute après minute. Comme d’habitude, la Bourse a fermé ses portes à 15 heures, mais des heures plus tard, les lumières brillaient encore dans les bureaux, où les négociants tentaient toujours de gérer l’afflux d’ordres. Les restaurants aux alentours de Wall Street sont restés ouverts toute la nuit et les hôtels étaient pleins à craquer.

Le Jeudi Noir fut le coup d’envoi du krach de 1929, marquant le début de la Grande Dépression, une crise économique qui allait plonger les États-Unis et le monde entier dans une période de misère sans précédent.

Les réceptionnistes des hôtels de New York demandent aux clients qui arrivent : « Voulez-vous une chambre pour dormir ou pour sauter ? Si vous voulez une fenêtre pour sauter, vous devez faire la queue.

— Will Rogers, humoriste américain

Le Grand Krach et le « Mardi de la Terreur »

Ce jour-là, en raison de la chute continue des prix, 12 894 650 actions furent vendues. La moyenne quotidienne du mois précédent n’était que de 4 millions. Le vendredi et le samedi suivants, les prix ne cessèrent de baisser. Pourtant, le dimanche, les journaux annoncèrent que la crise était passée et que la semaine suivante marquerait un redressement.

Mais le lundi, les actions continuèrent à chuter et, le mardi, la catastrophe éclata : le pire était encore à venir. Le 29 octobre 1929, connu sous le nom de « Mardi de la Terreur », environ 16,5 millions d’actions furent vendues. Il ne restait plus personne pour acheter, et 14 milliards de dollars disparurent en une seule journée.

Un ancien coursier de la Bourse proposa 1 dollar pour un bloc d’actions qui, six jours plus tôt, valait 100 000 dollars — et il l’acheta. Malgré le désespoir ambiant, certains tentaient encore de rassurer les investisseurs. Le magnat du pétrole John D. Rockefeller déclara fièrement que lui et sa famille « achetaient des actions de confiance ». L’humoriste Eddie Cantor, ruiné par la crise, rétorqua avec amertume : « Bien sûr qu’il achète… Qui d’autre a encore de l’argent ? »

Les Causes et Conséquences du Grand Krach

Dans les années 1920, la croissance économique était incontrôlée et les Américains s’étaient lancés dans une frénésie de dépenses. Le 24 octobre 1929, la Bourse de New York s’effondra, mettant fin au jeu. Cet événement entrerait dans l’histoire sous le nom de « Jeudi Noir ».

Lorsque la nouvelle du krach se répandit dans les milieux financiers de New York, les hommes d’affaires paniqués se ruèrent vers la Bourse. Après l’effondrement, de nombreux spéculateurs, courtiers et investisseurs, incapables de faire face à la ruine, furent poussés au suicide. Les caméras de presse étaient là pour filmer la tragédie.

Une femme investisseuse se jeta du 40ᵉ étage du bâtiment Equitable. Deux associés, partageant un compte bancaire, se donnèrent la main et sautèrent ensemble de la fenêtre du 10ᵉ étage d’un hôtel. Pendant ce temps, alors que les télégraphes cliquetaient sans relâche pour annoncer la catastrophe, plusieurs personnes succombèrent à des crises cardiaques.

Pourquoi la Bourse de New York s’est-elle effondrée ?

Dans les mois précédant le Jeudi Noir, les États-Unis étaient déjà plongés dans une frénésie d’achat d’actions. Partout dans le pays, des bureaux de courtiers voyaient affluer chaque jour des hommes et des femmes avides de profits rapides.

Le système d’achat sur marge permettait à n’importe qui d’acheter des actions à crédit. L’investisseur ne versait qu’un petit pourcentage du prix total (généralement 10 %), tandis que le reste était emprunté au courtier, qui gardait les actions en garantie. Si la valeur des actions augmentait, l’investisseur revendait, remboursait son prêt et encaissait son bénéfice.

Cette quête effrénée de profits rapides attirait aussi bien les riches investisseurs que ceux qui rêvaient de s’enrichir rapidement. Les hôtels installaient des machines à ticker dans leurs halls pour suivre les cours de la Bourse en temps réel. Le paquebot Île de France, reliant New York à l’Europe, embarquait même un bureau de courtage équipé d’une machine de cotation.

Mais le 5 septembre 1929, l’économiste Roger W. Babson mit en garde le public :

Tôt ou tard, un krach va arriver.

Dès lors, la confiance commença à s’effriter. À mesure que les actions perdaient de la valeur, les acheteurs ayant investi à crédit furent pris dans un effet domino : non seulement la valeur de leurs titres chutait, mais leurs courtiers leur demandaient de verser des garanties supplémentaires pour couvrir les pertes.

Le nombre de vendeurs dépassa de loin celui des acheteurs, et des milliers d’investisseurs, à court de liquidités, furent contraints de liquider leurs actifs. Le lundi 21 octobre, une vague massive de ventes déferla sur Wall Street, posant les bases du krach qui éclaterait trois jours plus tard.

Les Présidents Américains Face à la Grande Dépression

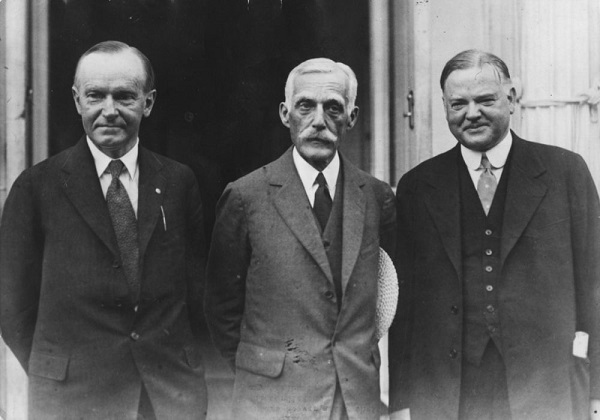

Trois présidents ont joué un rôle clé dans cette crise économique :

- Calvin Coolidge (1923-1929)

- Herbert Hoover (1929-1933)

- Franklin D. Roosevelt (1933-1945)

En mars 1929, Coolidge était à la Maison-Blanche depuis six ans. Lorsqu’il quitta ses fonctions en octobre, il laissa derrière lui une économie rongée par la spéculation et l’endettement, qui aboutirait quelques semaines plus tard au Jeudi Noir.

Le krach survint alors que Herbert Hoover venait d’accéder à la présidence. Il avait promis aux Américains « Un poulet dans chaque casserole, une voiture dans chaque garage », mais se retrouva rapidement confronté à la pire crise économique de l’histoire des États-Unis. L’industrie sidérurgique et l’automobile s’effondrèrent, le transport maritime plongea et le secteur de la construction s’arrêta presque totalement.

Incapable de faire face à cette crise, Hoover perdit la présidentielle de 1933 au profit de Franklin D. Roosevelt. Une fois élu, Roosevelt lança son programme révolutionnaire, le New Deal, visant à relancer l’économie et protéger les travailleurs. Ce programme comprenait des réformes industrielles et agricoles, ainsi que la mise en place d’un système de sécurité sociale, marquant une nouvelle ère dans l’histoire économique des États-Unis.

Les Effets Mondiaux du Krach Boursier de New York

L’Angleterre fut l’un des premiers pays touchés par le krach de Wall Street et la Grande Dépression en dehors des États-Unis. L’Angleterre n’avait pas connu le boom économique américain des années 1920 et souffrait déjà du chômage. Cependant, Londres restait l’un des principaux centres d’affaires et le marché étranger principal pour les actions américaines.

À la fin de 1929, la situation économique « instable » s’y était également transformée en chaos. En 1931, le nombre de chômeurs avait atteint 2,5 millions et continuait d’augmenter. En août, le désespoir croissant provoqua une division au sein du gouvernement travailliste, et le Premier ministre Ramsay McDonald forma un gouvernement de coalition nationale pour tenter de sauver la situation.

Le mois suivant, l’Angleterre abandonna l’étalon-or, système monétaire où la monnaie de base équivaut à une quantité d’or déterminée, et dévalua la livre sterling. Cela eut des répercussions internationales. Cette situation affecta particulièrement l’Afrique du Sud, le plus grand producteur d’or mondial, dont l’économie était déjà en ruine.

En Australie, les emprunts étrangers sur lesquels reposait l’économie furent soudainement interrompus avec la crise économique mondiale, et la dépression s’aggrava avec la chute des prix mondiaux de la laine et du blé. Néanmoins, en Nouvelle-Zélande, l’économie agricole diversifiée continua comme avant. En revanche, les économies de l’Indonésie et du Brésil furent gravement touchées car leurs marchés du caoutchouc et du café étaient presque réduits à néant.

Après le Jeudi Noir et la Grande Dépression, les faillites bancaires se succédèrent en Europe. La crise commença en Autriche, où la plus grande banque du pays, Creditanstalt, annonça d’importantes pertes au printemps 1931 et fut presque incapable de rembourser ses créanciers. Les créanciers américains et britanniques se précipitèrent aux banques pour récupérer ce qu’ils pouvaient.

Quelques semaines plus tard, la puissante Darmstadter allemande et la Banque Nationale firent faillite. L’Allemagne était parmi les pays les plus durement touchés par le krach boursier. Le moment était venu de rembourser les importantes dettes contractées auprès des États-Unis pour reconstruire le pays après la Première Guerre mondiale. Le chômage augmentait. D’autres banques firent faillite et le constructeur d’avions Willy Messerschmitt frôla dangereusement la faillite.

Les grandes institutions boursières de Belgique et des Pays-Bas furent impuissantes face à la Grande Dépression. Les actions chutèrent et la balance des paiements fut négativement affectée. L’insuffisance économique ébranla profondément la vie quotidienne du peuple espagnol et prépara le terrain pour une guerre civile sanglante qui commencerait quelques années plus tard. En revanche, les économies de la Suisse, de la France et de la Scandinavie furent relativement peu touchées par le Jeudi Noir comparé aux autres pays.

La Fraude à la Banque Américaine pendant la Grande Dépression

Une des conséquences de la Grande Dépression et du Jeudi Noir fut la découverte de la plus grande fraude bancaire connue jusqu’alors dans le monde. Depuis plus d’un an, 15 employés de l’Union Industrial Bank à Flint, Michigan, des vice-présidents aux caissiers, jouaient à la Bourse de New York. Mais l’argent qu’ils utilisaient n’était pas le leur, c’était celui de la banque.

À l’automne 1929, les fraudeurs de Wall Street avaient « emprunté » plus de deux millions de dollars de l’argent des clients de la banque. Les caissiers se contentaient de détourner l’argent liquide déposé à la banque pour acheter des actions. Si l’action montait, une partie du profit était utilisée pour rembourser l’argent volé et les éventuels intérêts. Puis le reste était réinvesti à Wall Street. Quand un client voulait retirer son argent, il était payé avec l’argent du compte d’un autre. Ainsi, les comptes étaient mélangés, les livres falsifiés et les inspecteurs bancaires trompés.

Après le krach boursier de 1929, il fut révélé que rien qu’en septembre, 1,5 million de dollars de l’argent de la banque avait été perdu. Les coupables furent arrêtés, accusés de fraude et condamnés. Ils reçurent des peines allant de quelques mois à dix ans. Voilà comment se sont déroulés les événements de la Grande Dépression et du Jeudi Noir.

Links: