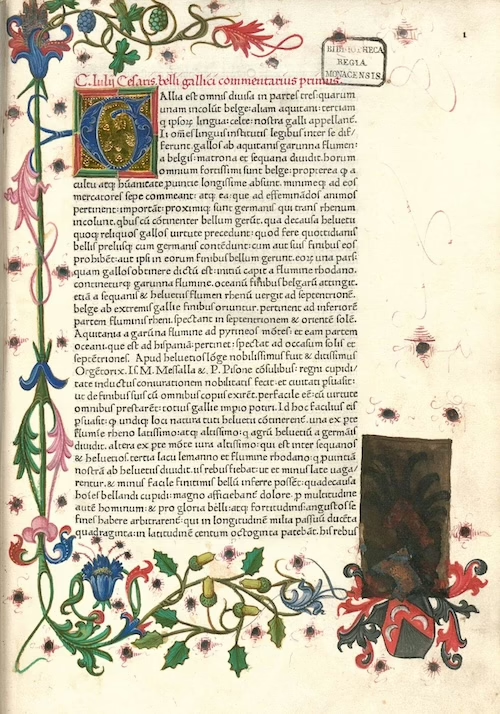

Les Guerres de Gaule comptent parmi les conflits les plus importants de l’Antiquité. Elles permirent d’intégrer une vaste région riche sous le contrôle romain et consolidèrent la puissance militaire et politique de Jules César. Ce dernier documenta lui-même la guerre dans son œuvre, « Commentaires sur la guerre des Gaules (Commentarii de Bello Gallico) », principalement pour des raisons de propagande politique.

Cependant, son récit doit être abordé avec prudence, car il présente les campagnes comme des actions défensives ou préventives où les Gaulois subissent d’énormes pertes face à des Romains quasi-invincibles. En réalité, les forces gauloises étaient bien plus redoutables que César ne l’admet dans son œuvre.

Jules César Prépare La Guerre

À la fin de son mandat de consul en 59 av. J.-C., César se retrouvait criblé de dettes. Pour restaurer sa fortune, il utilisa son influence au sein du Premier Triumvirat pour obtenir le gouvernorat de la Gaule cisalpine et de l’Illyrie pour une durée de cinq ans. Son objectif initial semblait être une conquête dans les Balkans, peut-être contre le royaume de Dacie. Il disposait alors de quatre légions expérimentées : Legio VII, VIII, IX et X.

Mais un événement changea ses plans : la mort soudaine du gouverneur de la Gaule transalpine. César hérita de cette province, élargissant ainsi son pouvoir et trouvant une nouvelle opportunité de guerre.

58 av. J.-C. : Le Conflit Débute

Peu après, César fut approché par des émissaires helvètes. Ce peuple gaulois, établi sur le plateau suisse, était sous pression constante des tribus germaniques du Nord et de l’Est. Les Helvètes souhaitaient migrer massivement à travers la Gaule transalpine, en passant par les terres des Éduens, alliés de Rome. Or, cette migration risquait de plonger la région dans le chaos et d’ouvrir un vide territorial exploitable par les Germains. César leur refusa donc le passage.

Les Helvètes contournèrent alors les territoires romains, semblant ainsi mettre fin à la crise. Mais César y vit une opportunité en or. Une victoire contre les Helvètes lui permettrait d’améliorer sa réputation et de rembourser ses dettes grâce aux butins de guerre.

Préparant discrètement ses forces, César augmenta ses effectifs à près de 30 000 soldats et se lança à la poursuite des Helvètes, pourtant déjà loin des terres romaines. Il les rattrapa alors qu’ils traversaient la Saône. Profitant de leur dispersion, il massacra ceux qui n’avaient pas encore franchi le fleuve, avant de construire un pont de fortune pour poursuivre le reste de l’armée helvète.

Après plusieurs tentatives de négociation infructueuses, les hostilités reprirent. En manque de ravitaillement, César fut contraint de modifier son itinéraire, ce qui incita les Helvètes à attaquer. Le combat fut rude : à un moment donné, l’armée romaine fut même encerclée. Finalement, les Romains remportèrent la victoire, forçant les Helvètes à retourner sur leurs terres pour servir de zone tampon entre Rome et les tribus germaniques.

Gaulois, Germains et Manœuvres Politiques

Cette victoire valut à César les félicitations de nombreuses tribus gauloises, dont les Éduens, qui demandèrent alors son aide contre les Suèves. Ces Guerriers germaniques, sous la direction du roi Arioviste, avaient migré en Gaule plusieurs années auparavant, s’installant sur le territoire des Séquanes en échange de leur soutien militaire contre les Éduens.

Cependant, l’arrivée croissante des Germains menaçait désormais tout l’équilibre de la Gaule. Mais Arioviste avait été reconnu comme « Roi et Ami du peuple romain », rendant toute intervention délicate.

César, déterminé à poursuivre ses conquêtes, exigea qu’Arioviste :

- Libère tous les otages qu’il avait pris.

- Garantisse la protection des alliés de Rome, notamment les Éduens.

- Fasse reculer tous les Germains à l’est du Rhin, en s’engageant à ne plus revenir en Gaule.

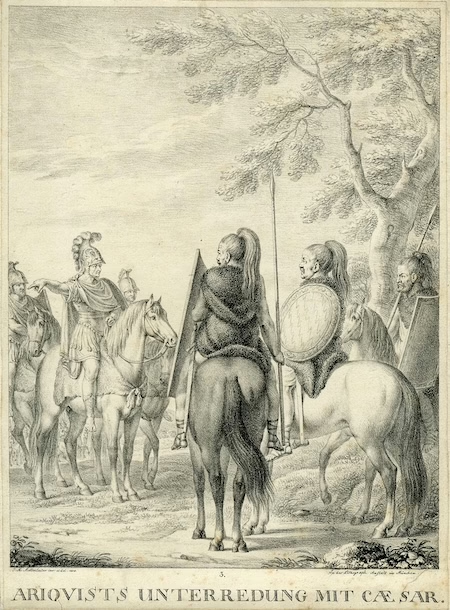

Arioviste ignora ces exigences unilatérales, affirmant que César n’avait aucune autorité pour lui imposer de telles conditions. Pendant ce temps, les attaques suèves contre les Éduens se poursuivirent, et de nouvelles vagues de Germains traversèrent le Rhin.

César tenait désormais un nouveau prétexte pour la guerre.

La Soumission des Suèves

Les Romains apprirent bientôt qu’Arioviste prévoyait de capturer Vesontio, la plus grande ville des Séquanes. Grâce à une série de marches forcées, César parvint à s’y installer avant lui. Les jours suivants furent marqués par des négociations infructueuses entre les deux généraux, chacun violant à plusieurs reprises les conditions des rencontres, provoquant ainsi ouvertement la guerre.

Arioviste manœuvra pour couper les lignes de ravitaillement de César. En réponse, ce dernier construisit un nouveau camp plus proche de l’armée suève pour forcer un affrontement.

Arioviste attaqua le camp romain, mais fut repoussé. Le lendemain, les deux armées se déployèrent pour livrer bataille. Une charge de cavalerie opportune permit aux Romains de remporter la victoire. Les Suèves subirent de lourdes pertes et furent contraints de se replier au-delà du Rhin. Ainsi s’acheva la campagne de 58 av. J.-C., et César retourna en Gaule cisalpine pour administrer ses territoires. Il est probable qu’à ce moment-là, il avait déjà pris la décision de conquérir toute la Gaule.

57 av. J.-C. : La Guerre contre les Belges

Au début de 57 av. J.-C., un nouveau conflit éclata entre les tribus gauloises. Les Rèmes, alliés de Rome, furent attaqués par les Belges, une confédération de tribus guerrières. Après avoir échoué à prendre la plus grande ville des Rèmes, les Belges établirent leur camp à proximité.

Les deux camps étaient à court de ravitaillement, et chacun cherchait à éviter une bataille directe. César fit alors construire des fortifications, ce qui força les Belges à battre en retraite pour se réapprovisionner.

César en profita pour les devancer et les affronter en plusieurs groupes. La ville des Suessions fut assiégée. Malgré des tentatives pour renforcer la défense, la ville tomba rapidement. Les techniques de siège romaines étaient bien plus avancées que tout ce que les Belges avaient connu. Après cette victoire, plusieurs tribus belges se soumirent, mais certaines résistèrent encore.

L’Embuscade des Nerviens

Trois tribus belges—les Nerviens, les Atrébates et les Viromanduens—refusèrent de se soumettre. Avec une armée de 60 000 hommes, ils préparèrent une embuscade contre les Romains.

Lorsque César arriva près de la Sambre, son armée se mit en place pour établir un campement. Soudain, les éclaireurs repérèrent l’arrivée des Nerviens. César envoya des troupes pour ralentir l’ennemi, tandis que les autres fortifiaient le camp.

Cependant, César commit une grave erreur tactique : il ne protégea pas suffisamment son armée pendant l’installation du camp. Les Nerviens en profitèrent pour traverser la rivière et attaquer par surprise. Deux légions romaines étaient absentes, rendant la situation critique.

Les Romains furent sauvés grâce à leur discipline supérieure et à la simple présence de César, qui renforça le moral des troupes. L’arrivée tardive des deux légions manquantes permit d’inverser le cours de la bataille et d’arracher la victoire. Mais l’imprudence de César avait failli coûter la guerre aux Romains.

Le reste de la campagne fut consacré aux offensives contre les tribus du littoral de la Manche, qui furent victorieuses. En revanche, l’assaut du col du Grand-Saint-Bernard fut abandonné face à une résistance féroce.

À la fin de l’année, les légions romaines s’installèrent chez les tribus gauloises qui furent contraintes de les nourrir et de les loger. Quant à César, il retourna une fois de plus en Gaule cisalpine.

56 av. J.-C. : La Conquête des Côtes Gauloises

Si l’hivernage des troupes chez les Gaulois facilitait la logistique romaine, il provoquait aussi beaucoup de ressentiment.

Les Vénètes, un peuple maritime établi en Normandie et Bretagne actuelles, capturèrent plusieurs officiers romains envoyés pour collecter du ravitaillement. Ils se retranchèrent alors dans des forteresses côtières quasi inaccessibles depuis la terre.

Les navires romains n’étaient pas adaptés aux eaux agitées de la Manche, et César dut laisser une grande partie de son armée en arrière pour surveiller les Germains et les Belges. Ainsi, les Vénètes prirent rapidement l’avantage.

Faute de conditions favorables, les Romains durent attendre une accalmie météorologique pour engager le combat. La bataille navale se déroula au large de la Bretagne.

Bien que les Vénètes possédaient une flotte plus nombreuse, leurs navires dépendaient uniquement du vent. Les Romains, quant à eux, utilisaient des rames, leur permettant de manœuvrer même sans vent. De plus, les grappins romains endommagèrent les voiles ennemies, rendant les navires vénètes immobiles et vulnérables.

Avec leur flotte anéantie, les Vénètes se rendirent. Comme il en avait désormais l’habitude, César fit exécuter leurs chefs et réduisit le reste du peuple en esclavage.

Après cette victoire, il se tourna vers les autres tribus côtières pour asseoir définitivement la domination romaine sur la Gaule maritime.

La Campagne des Lieutenants de César

Alors que Jules César concentrait ses efforts sur la soumission des Vénètes, plusieurs de ses lieutenants menèrent des campagnes parallèles en Normandie et en Aquitaine.

En Normandie, une coalition regroupant les Lexovii, Coriosolites et Vénelles s’allia aux Vénètes pour tenter de couper les lignes de communication et de ravitaillement romaines. Le commandant Sabinus fortifia sa position en haut d’une colline. Lorsque les Gaulois, épuisés après avoir tenté d’assauter la pente, furent à bout de forces, ils furent aisément vaincus par les troupes romaines.

En Aquitaine, la campagne fut beaucoup plus ardue. Le commandant romain Publius Crassus, fils de Crassus le Triumvir, était largement en infériorité numérique. Après une première victoire sur une tribu gauloise, il dut affronter une armée composée des Vocates et Tarusates.

Ces tribus, ayant appris des précédentes batailles contre les Romains, adoptèrent une stratégie de guérilla. Cependant, Crassus découvrit leur camp, qui n’était fortifié que d’un seul côté. Profitant de cet avantage, il lança une attaque surprise. Débordés et pourchassés sans relâche par la cavalerie romaine, les Gaulois furent écrasés.

55-53 av. J.-C. : Incursions en Germanie

Au printemps de 55 av. J.-C., les soldats de César massacrèrent un groupe de réfugiés germaniques qui avaient traversé le Rhin durant une trêve. Cet acte fut largement condamné à Rome, y compris par le Sénat.

Afin de redorer son image, détourner l’attention de l’opinion publique et dissuader les Germains de mener des raids en Gaule, César entreprit une campagne spectaculaire. En seulement dix jours, ses légionnaires construisirent un pont traversant le Rhin, exploit sans précédent dans l’histoire romaine.

Les Romains franchirent ensuite le fleuve et, sans rencontrer de résistance, incendièrent plusieurs villages abandonnés. Ayant prouvé la puissance de Rome et apprenant que les Germains rassemblaient une armée, César choisit de battre en retraite.

En 53 av. J.-C., il réitéra cette démonstration : un nouveau pont fut bâti, des villages furent brûlés, et les Romains se retirèrent sans livrer bataille. L’objectif principal de ces campagnes était d’impressionner les Germains et de montrer que le Rhin ne constituait pas une frontière infranchissable. Elles servaient aussi à renforcer le prestige de César à Rome, alors qu’il cherchait à faire prolonger son mandat de gouverneur de la Gaule transalpine, de la Gaule cisalpine et de l’Illyricum.

55-54 av. J.-C. : Traversée de la Manche

À la fin de 55 av. J.-C., Jules César lança une expédition en Bretagne (actuelle Grande-Bretagne). Selon lui, les Bretons avaient fourni une aide militaire aux Vénètes lors de la guerre en Gaule.

Cette première invasion tourna presque au désastre : la flotte romaine fut gravement endommagée par une tempête, et la résistance bretonne fut farouche. Sitôt que les conditions le permirent, César ordonna la retraite vers la Gaule. Malgré l’échec stratégique de l’opération, il fut célébré à Rome comme le premier général romain à avoir débarqué en Bretagne.

L’année suivante, en 54 av. J.-C., César lança une seconde invasion, plus massive. Mais à nouveau, il faillit être détruit par les tempêtes de la Manche. Malgré une avancée plus profonde à l’intérieur des terres, la résistance bretonne demeura forte. À la fin de la saison militaire, la Bretagne était loin d’être conquise.

César, informé de troubles croissants en Gaule, décida de rentrer au plus vite. En fin de compte, ses campagnes en Bretagne n’eurent qu’un impact militaire limité, mais contribuèrent grandement à son prestige politique à Rome.

54-53 av. J.-C. : La Guerre d’Hiver

Pendant l’absence de César, le mécontentement grandissait parmi les Gaulois. Les mauvaises récoltes et l’occupation romaine exacerbaient les tensions, surtout avec la pratique de César de loger ses troupes chez les populations locales.

Profitant de cette situation, Ambiorix, chef des Eburons, mena une révolte soudaine en Belgique. Ses guerriers attaquèrent par surprise un campement romain, puis encerclèrent la garnison.

Feignissant la bienveillance, Ambiorix promit aux Romains un passage sûr vers un fort voisin. Après un long débat, les Romains acceptèrent l’offre. Mais une fois dans un ravin, ils furent embusqués et massacrés.

Cet événement constitua la pire défaite des Romains pendant la guerre des Gaules.

Quelques survivants réussirent à fuir et à alerter les autres garnisons romaines. Pendant ce temps, d’autres tribus belges se joignirent à la révolte et assiégèrent les camps romains. Certaines firent même appel aux Germains pour obtenir du renfort.

Prévenus à temps, les Romains purent résister, bien que leurs positions restaient précaires. Finalement, l’arrivée de César et de ses renforts permit de lever les sièges et de contenir l’insurrection.

53 av. J.-C. : L’éradication des Eburons

Avant de s’attaquer à Ambiorix et aux Eburons, Jules César décida d’abord de réprimer leurs alliés. Les légions romaines pillardèrent les campagnes, incendièrent les habitations, dispersèrent le bétail et capturèrent de nombreux Gaulois pour assurer la soumission de leurs familles.

C’est à cette période que César franchit le Rhin pour la seconde fois, cherchant à dissuader les Germains d’apporter leur soutien aux Eburons. Cependant, en apprenant ces événements, le Sénat romain condamna sévèrement les actes de César. En réponse, il jura d’anéantir les tribus belges.

Les 50 000 soldats vétérans de César furent implacables. Les tribus belges furent massacrées et les Eburons rayés de la carte. Cependant, malgré cette extermination méthodique, Ambiorix échappa à la capture. Il parvint à fuir avec ses derniers partisans au-delà du Rhin, en Germanie, où il disparut à jamais des annales de l’histoire.

Pendant ce temps, à Rome, le Premier Triumvirat se désintégra : Crassus mourut en Parthie et Pompée épousa la fille du principal adversaire politique de César. Ces événements lointains allaient bientôt peser sur le destin de la guerre des Gaules.

52 av. J.-C. : La Grande Révolte Gauloise

Peut-être profitant du climat d’instabilité politique à Rome, une révolte éclata en Gaule centrale lorsque les Carnutes massacrèrent tous les Romains présents sur leur territoire. Cet événement marqua le début de l’épisode le plus célèbre de la guerre des Gaules.

Très vite, le commandement de la rébellion revint à Vercingétorix, un chef charismatique qui réussit à unir de nombreuses tribus gauloises contre Rome. Conscient de l’invincibilité des légions en bataille rangée, il adopta une stratégie de la terre brûlée et se retrancha derrière des places fortifiées. Son objectif était d’affaiblir les Romains en les privant de ravitaillement, les forçant ainsi à se retirer.

Cependant, certaines cités refusèrent d’abandonner leurs terres. Ainsi, Avaricum, malgré les ordres de Vercingétorix, décida de résister sur place. Lorsque les Romains arrivèrent et mirent la ville sous siège, Vercingétorix mena des attaques de harcèlement mais refusa de s’engager dans une bataille frontale.

Le siège dura 25 jours et mit les légionnaires à rude épreuve. Malgré la famine et l’épuisement, les Romains parvinrent finalement à forcer les portes de la ville. Une fois à l’intérieur, ils massacrèrent près de 40 000 habitants, ne laissant en vie que 800 survivants.

L’écrasement de la Gaule

Après cette victoire sanglante, César poursuivit Vercingétorix jusqu’à Gergovie. Là, les Romains tentèrent un assaut frontal, mais subirent une lourde défaite. Incapable de continuer le siège, César battit en retraite.

Profitant de cet avantage, Vercingétorix le prit en chasse, mais fut finalement vaincu lors d’une bataille de cavalerie. Affaibli, il se retrancha dans la ville fortifiée d’Alésia.

César ne voulant pas risquer un nouvel échec, il opta pour une tactique éprouvée : il fit encercler Alésia en érigeant deux lignes de fortifications :

- Une muraille intérieure pour empêcher les assiégés de sortir.

- Une muraille extérieure pour repousser toute armée de secours.

Avant que ces défenses ne soient totalement achevées, Vercingétorix envoya des messagers à travers la Gaule, appelant à une armée de secours.

Une force de 80 000 à 250 000 guerriers vint secourir Alésia. Mais, faute de coordination, leurs attaques furent désorganisées. Après plusieurs assauts repoussés dans un bain de sang, les Gaulois finirent par se disperser. À l’intérieur d’Alésia, la famine s’installa, forçant Vercingétorix à se rendre.

Il fut emmené à Rome et exécuté en 46 av. J.-C., lors du triomphe de César.

Avec la chute d’Alésia, la guerre en Gaule était pratiquement terminée, bien que des opérations de pacification se poursuivirent jusqu’en 50 av. J.-C.

L’Héritage de la Guerre des Gaules

La conquête de la Gaule apporta à Rome des ressources considérables, mais accrut aussi les tensions politiques. Les rivaux de César, inquiets de son immense pouvoir, lui ordonnèrent de dissoudre son armée et de rentrer à Rome.

Refusant de se soumettre, César traversa le Rubicon avec ses légions, déclenchant ainsi une guerre civile qui marqua la fin de la République et ouvrit la voie à la création de l’Empire romain.

Aujourd’hui, bien que les sources historiques sur la guerre des Gaules soient limitées, ce conflit reste un sujet majeur dans l’art, la littérature et le cinéma.

Les chefs gaulois, germains et bretons qui résistèrent à César sont considérés comme des héros nationaux en France, Suisse, Belgique, Luxembourg et Grande-Bretagne. Mais aucun d’eux ne peut rivaliser avec César, qui est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands généraux de l’histoire et dont la conquête de la Gaule demeure son exploit militaire le plus emblématique.