La puissante dynastie impériale Qing fut la plus longue et la dernière dynastie régnante en Chine. Elle conserva le pouvoir pendant plus de 250 ans et connut un succès considérable jusqu’à ce qu’une crise de l’opium et des conflits avec les Britanniques affaiblissent son économie et son gouvernement.

Les guerres de l’opium, la première et la seconde, sont souvent considérées comme le début du déclin de la dynastie Qing. Après sa chute, la structure de l’économie chinoise, son gouvernement et ses relations avec les puissances étrangères changèrent radicalement.

Les Hostilités Qui Déclenchèrent les Guerres de l’Opium

La première guerre de l’opium fut l’un des premiers événements majeurs ayant conduit à la chute de l’empire Qing. Avant 1839, la dynastie Qing exerçait un contrôle efficace sur ses relations commerciales avec les pays étrangers. Elle produisait une grande variété de biens de luxe et de thé très prisés.

Son expertise dans la fabrication de la soie, du thé et de la porcelaine assurait à la dynastie une économie prospère, faisant de la Chine l’un des pays les plus riches du monde. Cependant, la contrebande d’opium par les marchands britanniques fit perdre à la dynastie Qing le contrôle sur son peuple et ses politiques commerciales structurées.

Au début du XIXe siècle, le commerce de l’opium devint un problème majeur pour la dynastie Qing. Lorsque la première guerre de l’opium éclata, des millions de Chinois étaient déjà dépendants de cette substance. L’opium avait été légalement importé et commercialisé en Chine avant les années 1820, mais son usage massif souleva de nombreuses inquiétudes.

Ce commerce nuisit à l’économie chinoise, car les Chinois utilisaient de l’argent pour payer l’opium, ce qui provoqua un déséquilibre dans les relations commerciales avec la Grande-Bretagne.

La Compagnie britannique des Indes orientales et les marchands britanniques commencèrent alors à vendre de l’opium indien aux Chinois en échange de leurs produits, afin de limiter la sortie d’argent de la Grande-Bretagne.

Cette pratique fit grimper la valeur de l’argent, ce qui entraîna une hausse des impôts en Chine. Pour contrer cette crise, des interdictions sur l’opium furent mises en place dans les années 1820 et 1830, interdisant son usage et son importation. Toutefois, les marchands britanniques continuèrent à introduire clandestinement l’opium en Chine.

Les efforts pour endiguer le commerce de l’opium arrivèrent trop tard. La dynastie Qing avait déjà perdu une grande partie de son contrôle sur son économie et son peuple. Après la première guerre de l’opium, la Chine dut ouvrir davantage de ports commerciaux à la Grande-Bretagne et aux autres pays étrangers et payer des réparations. L’échec des Qing lors de la seconde guerre de l’opium accéléra encore leur chute.

Les Conséquences de la Première Guerre de l’Opium

Le marchand écossais William Jardine fut une figure clé dans la stratégie britannique menant à la première guerre de l’opium. Avec son associé James Matheson, il fonda Jardine & Matheson Co., qui devint un acteur majeur de l’importation d’opium en Chine.

Mécontent des efforts de la dynastie Qing pour enrayer la contrebande d’opium, Jardine persuada les responsables britanniques et l’opinion publique qu’une guerre était nécessaire, en arguant que les restrictions commerciales chinoises et la confiscation de milliers de caisses d’opium britannique avaient causé d’importants préjudices.

Dans les années 1830, les tensions entre la Chine et les marchands britanniques s’intensifièrent. Les autorités chinoises expulsèrent les trafiquants britanniques responsables de la contrebande d’opium. L’empereur Qing nomma alors Lin Zexu comme commissaire impérial spécial pour lutter contre ce commerce illégal. Lin Zexu écrivit une lettre à la reine Victoria, lui demandant d’intervenir pour empêcher ses sujets d’enfreindre la loi chinoise. Cependant, cette lettre ne lui parvint jamais.

Au printemps 1839, Lin Zexu prit des mesures radicales : il mit en quarantaine les marchands britanniques et les communautés étrangères et confisqua plus de 20 000 caisses d’opium. Les marchands britanniques réclamèrent des compensations au Parlement britannique, mais les responsables du gouvernement jugèrent que c’était à la Chine de payer pour la destruction de ces caisses.

William Jardine réussit à obtenir le soutien d’une guerre. Il rencontra le secrétaire aux Affaires étrangères Lord Palmerston et lui suggéra plusieurs exigences à imposer en cas de victoire britannique. En mars 1840, le Parlement britannique vota l’envoi de forces navales en Chine, la décision étant adoptée par 271 voix contre 262.

La première guerre de l’opium se conclut par une victoire britannique. Les pertes chinoises dépassèrent les 20 000 soldats, tandis qu’environ 500 Britanniques périrent. En août 1842, la guerre prit fin avec la signature du traité de Nankin, qui intégra plusieurs des conditions proposées par Jardine à Lord Palmerston.

Avant la guerre, les marchands étrangers ne pouvaient commercer qu’avec des marchands chinois appelés « Hong », qui imposaient des règles commerciales strictes. De plus, les échanges étaient limités au port de Canton (aujourd’hui Guangzhou). Le traité de Nankin força la Chine à ouvrir de nouveaux ports au commerce étranger, notamment Shanghai, Ningbo, Amoy (Xiamen) et Fuzhou.

La Chine dut également céder l’île de Hong Kong à la Grande-Bretagne et payer d’importantes réparations pour l’opium détruit et la guerre. Ce traité mit fin à l’approche protectionniste de la Chine vis-à-vis du commerce avec l’Occident et marqua le début d’une ère de concessions imposées par les puissances étrangères.

Conditions de la Seconde Guerre de l’Opium

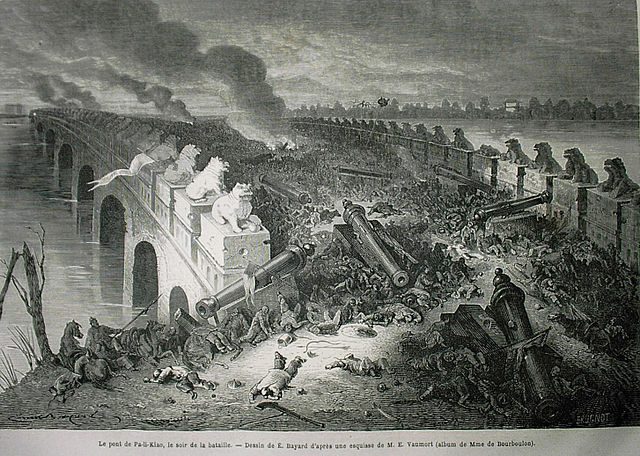

Malgré un accord conclu après la Première Guerre de l’Opium, la Chine restait hostile envers la Grande-Bretagne en raison de ses lourdes pertes. De son côté, la Grande-Bretagne était de plus en plus insatisfaite du manque de respect des Qing envers les nouvelles réglementations imposées par le traité de Nankin. Ainsi, en 1856, les Britanniques envoyèrent des troupes attaquer les villes de Guangzhou et Tianjin.

La Seconde Guerre de l’Opium était cruciale pour la dynastie Qing, car une défaite entraînerait la perte de nouveaux ports commerciaux et une plus grande exposition à l’impérialisme occidental. Cependant, les forces chinoises étaient nettement inférieures aux troupes britanniques, qui bénéficiaient également du soutien militaire français.

Au milieu de la guerre, d’autres puissances étrangères souhaitèrent obtenir les mêmes concessions que la Grande-Bretagne après la première guerre. En 1858, la France, la Russie et les États-Unis rencontrèrent des officiels chinois à Tianjin et signèrent une série de traités leur accordant ces mêmes avantages. Ces accords, connus sous le nom de « traités inégaux », forcèrent la Chine à adopter un système de commerce ouvert, ce qui alimenta son ressentiment envers les puissances occidentales.

Alors que la dynastie Qing tentait de conserver un minimum de contrôle sur ses ports et ses réglementations, elle devait également faire face à des troubles internes croissants, notamment la révolte des Taiping qui éclata en 1850. À cette époque, l’empire était en plein chaos. La Seconde Guerre de l’Opium s’acheva par une nouvelle défaite chinoise en 1859, entraînant des modifications du traité de Nankin et la ratification de nouveaux accords entre la Chine et les puissances occidentales.

Troubles Sociaux et Rébellions Sous la Dynastie Qing

La dynastie Qing avait été fondée par les Mandchous, un peuple semi-nomade qui avait renversé la dynastie Ming. Cependant, comme leur prédécesseur, les Qing furent affaiblis par des troubles sociaux et des rébellions alimentées par la colère et l’insatisfaction populaire. La révolte des Taiping, qui dura 14 ans, entrava considérablement les efforts de la dynastie Qing pour se relever de ses défaites lors des guerres de l’Opium et maintenir son autorité sur un peuple souffrant d’une grande instabilité économique.

Cette rébellion fut menée par Hong Xiuquan, un visionnaire qui voulait établir une société utopique qu’il nomma le « Royaume de la Paix Céleste ». Soucieux d’améliorer la condition des paysans, il réussit à rallier des millions de partisans. En 1850, au début du soulèvement, le mouvement comptait moins de 30 000 membres, mais en 1853, plus de trois millions de rebelles y participaient.

Les Taiping capturèrent la ville de Nankin et résistèrent aux forces impériales jusqu’en 1864. On estime qu’au moins 20 millions de personnes périrent durant ce conflit, ce qui en fait l’une des guerres civiles les plus meurtrières de l’histoire. Bien que la dynastie Qing ait fini par réprimer la rébellion, les conséquences de ce soulèvement furent désastreuses. En plus des millions de vies perdues, d’immenses terres agricoles furent ravagées, et les Qing durent compter sur l’aide militaire britannique et française pour venir à bout des rebelles.

À peine quelques décennies plus tard, la dynastie Qing fut frappée par un autre soulèvement : la révolte des Boxers, qui éclata à la fin de 1899. Cette insurrection fut menée par une société secrète chinoise appelée les Poings de la Justice et de l’Harmonie (Yihetuan), connue sous le nom de « Boxers » par les Occidentaux en raison de leur pratique des arts martiaux. Contrairement aux précédentes rébellions, celle-ci ne visait pas directement la dynastie Qing, mais plutôt les étrangers présents en Chine. Cependant, ses répercussions allaient gravement affaiblir le pouvoir impérial.

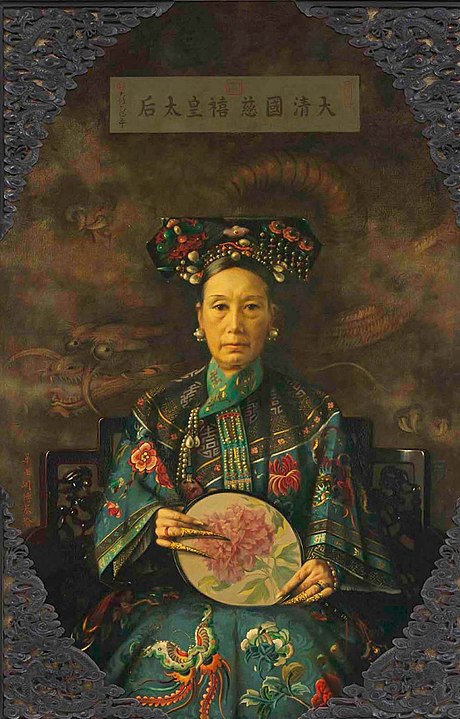

Plus de 50 000 Boxers envahirent Pékin dans le but d’expulser ou d’exécuter les étrangers. En réponse, une coalition militaire internationale se forma sous le nom de l’Alliance des Huit Nations, composée des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, de la Russie et de l’Autriche-Hongrie. L’impératrice douairière Cixi dut prendre parti et choisit de soutenir les Boxers, ce qui fut interprété comme une déclaration de guerre contre les puissances étrangères.

Face à l’invasion des forces alliées, l’impératrice Cixi fuit Pékin pour se réfugier à Xi’an. En 1901, la révolte des Boxers fut écrasée, et la dynastie Qing dut signer le Protocole de Pékin (Boxer Protocol), un accord humiliant qui lui imposait des réparations considérables. La Chine fut contrainte d’exécuter les fonctionnaires ayant soutenu les Boxers et d’autoriser le stationnement de troupes étrangères dans sa capitale.

Entre les guerres de l’Opium, les rébellions internes et la pression croissante des puissances étrangères, la dynastie Qing sombra dans une crise irréversible. Ces événements affaiblirent le pouvoir impérial et préparèrent le terrain pour la révolution de 1911, qui mit fin à plus de deux millénaires de domination impériale en Chine.

L’Impact des Guerres de l’Opium et la Chute de la Dynastie Qing

À l’aube du XXe siècle, l’Empire autrefois puissant de la dynastie Qing était marqué par une crise d’addiction à l’opium, des réparations de guerre écrasantes, une instabilité économique et des troubles sociaux. Ces perturbations constantes affaiblirent considérablement son pouvoir face à l’impérialisme occidental et sur un peuple qui, autrefois, soutenait la dynastie. La Révolution chinoise de 1911, également connue sous le nom de Révolution Xinhai, fut le soulèvement final qui mit officiellement un terme au règne des Qing.

Le renversement réussi de la dynastie Qing par les révolutionnaires mit fin au système impérial que la Chine avait maintenu pendant plus de 2 000 ans. La République de Chine fut proclamée, bien que son acceptation complète par la population ne se concrétisa qu’après la Révolution chinoise de 1949, menée par Mao Zedong. Cette dernière instaura la République populaire de Chine sous son régime.

Les Première et Seconde Guerres de l’Opium constituent des événements clés de l’histoire de la Chine, car elles déclenchèrent une série de bouleversements qui transformèrent l’économie de la dynastie Qing ainsi que la structure de son pouvoir impérial. Les Qing ne se remirent jamais pleinement des conséquences de ces guerres.

L’effondrement de l’économie impériale provoqua des troubles sociaux majeurs, tandis que les millions de morts causées par les guerres et les rébellions ajoutèrent une pression supplémentaire sur la dynastie, incapable de redresser la situation. En 1912, l’empereur Puyi, alors âgé de six ans, fut contraint d’abdiquer.

Dans les décennies qui suivirent, la Chine perdit temporairement ses relations diplomatiques avec les États-Unis, ainsi que plusieurs territoires acquis sous les Qing. Le pays entra dans une nouvelle phase de troubles politiques, marquant la fin définitive du régime impérial et l’entrée dans une ère de réformes et de conflits qui allaient façonner la Chine moderne.