Bien que moins célèbres que les guerres puniques, les guerres macédoniennes de Rome ont joué un rôle crucial dans la transformation de la cité-État en la première puissance pan-méditerranéenne. Contrairement au drame des guerres puniques, qui ont vu les Romains poussés à leurs limites, la défaite de la Macédoine semblait une affaire plus simple.

Pourtant, les descendants d’Alexandre le Grand ont lutté avec acharnement pour défendre leur pouvoir et leur pays, montrant une capacité remarquable à se remettre de leurs défaites et à se dresser à nouveau contre la montée apparemment irrésistible de Rome.

Il fallut quatre conflits entre 215 av. J.-C. et 148 av. J.-C. pour que les Romains transforment la monarchie antique en une nouvelle province.

Première Guerre Macédonienne, 215-205 av. J.-C.

La Première Guerre Macédonienne fut une distraction par rapport à la Seconde Guerre Punique (218-201 av. J.-C.) qui amena Hannibal Barca aux portes de Rome. Cette guerre, sans grandes batailles, apparaît souvent comme une simple note de bas de page face aux grands événements en cours en Italie, mais elle introduisit les Romains dans les affaires de la Grèce et de la mer Égée.

Lorsque la nouvelle des grandes victoires d’Hannibal parvint jusqu’à la Macédoine, Philippe V (221-179 av. J.-C.) conclut une alliance avec les Carthaginois en 215 av. J.-C. On a avancé que cet accord ne visait pas une invasion de l’Italie, comme les Romains l’affirmaient, mais plutôt à repousser la récente présence romaine en Illyrie (l’actuelle Albanie), à la frontière de la Macédoine.

Bien que les Romains se fussent davantage concentrés sur la défense de l’Italie que sur l’Illyrie, ils ne pouvaient pas risquer que la Macédoine vienne en aide à Hannibal, et c’est pourquoi ils cherchaient à faire mener la guerre de l’autre côté de la mer.

Les objectifs des adversaires dictèrent le cours de la guerre. Manquant de ressources, les Romains n’envoyèrent pas de grandes armées à travers la mer et comptèrent plutôt sur leur flotte et leurs alliés locaux pour maintenir Philippe occupé. Les Macédoniens attaquèrent les villes sous contrôle romain le long de la côte adriatique et parvinrent à capturer la ville de Lissus en 213 av. J.-C., après un mauvais départ. Cependant, une invasion de l’Italie était exclue, car la flotte de Philippe était incapable de défier la domination romaine sur la mer.

Cette maîtrise de la mer permit aux Romains de trouver des alliés pour continuer la guerre en l’absence de ressources romaines significatives. Les plus importants furent les Aitoléens, une ligue fédérale de Grèce centrale qui s’était fréquemment opposée aux Macédoniens. Au sud, les Spartiates rejoignirent la guerre aux côtés de Rome en raison de leur rivalité de longue date avec l’allié de Philippe, l’État fédéral achéen.

À travers l’Égée, le royaume de Pergame, craignant une Macédoine puissante, se rangea du côté de Rome. Ces alliances plongèrent Rome encore plus profondément dans la politique grecque.

Cela ne suffit toutefois pas à empêcher la guerre de se transformer en impasse. La flotte romaine et ses alliés maintinrent Philippe occupé dans le centre et le sud de la Grèce, mais ne purent menacer le pouvoir macédonien ni la Macédoine elle-même.

Si Philippe nourrissait l’ambition de traverser la mer, son incapacité à capturer toute la côte illyrienne et la nécessité de se battre sur plusieurs fronts freinèrent ses projets. Peu à peu, la guerre s’éteignit. Pergame se retira pour défendre son cœur de territoire en Asie Mineure. Les Aitoléens firent une paix séparée en 206 av. J.-C. et Philippe et les Romains acceptèrent la paix de Phénice l’année suivante.

En vertu des termes de la paix, Philippe conserva une partie des territoires nouvellement conquis en Illyrie. Cela, ainsi que sa défense des terres et alliés macédoniens clés, rendit probablement le résultat satisfaisant. Les Romains aussi avaient atteint leurs objectifs. Avec des ressources minimales, ils avaient tenu un allié carthaginois hors de la guerre en Italie assez longtemps pour la remporter. Cependant, ce conflit sans véritable issue à long terme ne résolut rien.

Deuxième Guerre Macédonienne, 200-196 av. J.-C.

La guerre reprit à peine cinq ans après la fin du premier conflit. Libérés de la distraction de la Seconde Guerre Punique, les Romains étaient enfin en mesure de confronter sérieusement Philippe.

Après la première guerre, Philippe chercha à gagner de nouveaux territoires à l’est de la Macédoine, ce qui le mit en conflit avec Pergame et les Rhodiens. Ces deux puissances, avec Athènes qui avait ses propres différends, appelèrent à l’aide le pouvoir émergent de la région, Rome. Le Sénat aristocratique parvint à surmonter une certaine lassitude de la guerre parmi les Romains, et dès 200 av. J.-C., la flotte romaine reprenait l’offensive, Rome s’unissant à Pergame, les Aitoléens, les Rhodiens et les Athéniens pour faire la guerre à Philippe.

La guerre commença lentement pour cette alliance romaine. De nombreuses attaques brutales contre des villes alliées de Philippe leur valurent une réputation de barbarie, tandis que les tentatives d’invasion de la Macédoine progressaient peu. La guerre tourna en faveur de Rome avec l’arrivée d’un nouveau commandant en 198 av. J.-C., Titus Quinctius Flamininus. Jeune, ambitieux et parlant couramment le grec, Flamininus était un choix judicieux tant sur le plan militaire que politique.

Rapidement, la guerre commença à pencher contre Philippe. Les Achaiens, un allié clé de la Macédoine, passèrent du côté de Rome, menaçant la longue présence de la Macédoine en Grèce. La Thessalie, juste au sud de la Macédoine, fut envahie. Philippe tenta de bloquer l’avancée romaine aux gorges du fleuve Aous, mais Flamininus contourna sa position et infligea une défaite significative.

Bien que Philippe ait perdu des alliés et des soldats dans la bataille récente, son armée principale de plus de 25 000 hommes restait intacte. Lorsqu’un cycle de pourparlers de paix échoua, cette armée devint la meilleure chance de Philippe pour mettre fin à la guerre.

À Cynoscephalae en Thessalie, deux des unités militaires les plus célèbres du monde antique, la phalange macédonienne et la légion romaine, se confrontèrent. Ce choc constitua la première grande bataille après deux décennies de conflits intermittents. Flamininus envahit la Thessalie au début de l’été 197 av. J.-C., et les deux armées se déplacèrent dans les plaines à la recherche de ravitaillement et de l’ennemi jusqu’à ce qu’elles se rencontrent lors de la bataille de Cynoscephalae.

La Collision des Armées et la Fin de la Macédoine

La collision des deux armées fut une surprise, et elle tourna à l’avantage des Romains. Flamininus et Philippe alignèrent leurs armées, qui étaient à peu près de taille égale. Philippe comptait probablement environ 25 000 soldats contre les 30 000 de Flamininus. Descendant des collines de Cynoscephalae, Philippe réussit initialement à repousser les Romains, mais l’autre moitié de son armée fut attaquée et rapidement submergée. À ce moment critique, la différence entre les armées romaine et macédonienne se manifesta clairement.

En l’absence du roi, l’une des deux moitiés de l’armée macédonienne fut vaincue, tandis que l’autre ne pouvait que continuer à avancer. Parmi les Romains, un officier sans nom réussit à prendre l’initiative et se sépara avec un petit groupe de soldats de l’aile droite romaine en avance pour attaquer le flanc et l’arrière de la phalange, qui était sans défense. Incapable de se retourner pour faire face à cette nouvelle menace, l’armée de Philippe se brisa. 8 000 hommes furent tués et 5 000 capturés, contre environ 700 pertes du côté romain (Polybe, 18.27). La flexibilité de la légion romaine triomphait.

À l’issue de la bataille, Philippe fut contraint de signer une nouvelle paix avec Rome. Il conserva son trône, mais il n’y eut pas d’occupation romaine de la Macédoine, cependant, le pouvoir du roi au-delà de ses frontières fut brisé. Flamininus déclara que les cités grecques étaient désormais libres de leur longue soumission à la Macédoine.

La Troisième Guerre Macédonienne, 171-168 av. J.-C.

Après Cynoscephalae, la Macédoine fut réduite à ses frontières, mais à l’intérieur de ces limites, Philippe V continua à régner. Au cours des deux décennies suivantes, lui et son fils Persée (179-168 av. J.-C.) reconstruisirent leur armée et leur royaume.

L’image que l’on retient de nos sources romaines ou largement pro-romaines est celle d’une méfiance continue à l’égard de la monarchie macédonienne. Philippe et Persée ne suivirent pas de politique étrangère agressive et se plièrent souvent aux exigences de Rome, mais la reconstruction minutieuse de leur armée éveilla la suspicion. À la fin des années 170, le Sénat romain commença à écouter les plaintes de ses alliés grecs contre Persée, et en 171 av. J.-C., les légions romaines étaient de nouveau en route vers la Macédoine.

La guerre ne débuta pas mal pour Persée. En 171 av. J.-C., il remporta une petite victoire macédonienne à la bataille de Callinicus. L’année suivante, Persée attaqua la base navale romaine à Oreus, sur l’île d’Eubée, et repoussa les invasions de la Macédoine.

Les Romains améliorèrent leur position en 169 av. J.-C., réussissant à franchir les passes du mont Olympe pour entrer dans la Macédoine elle-même, avant que les progrès ne se ralentissent. Ce n’est qu’avec l’arrivée d’un nouveau commandant vétéran, Lucius Aemilius Paullus, que la situation se renversa.

Au début de 168 av. J.-C., Paullus et Persée se faisaient face dans le sud de la Macédoine, avec des forces à peu près égales, autour de 39 000-40 000 hommes. Persée occupa une position défensive forte, avec une rivière entre lui et les Romains. Il craignait que les Romains ne parviennent à contourner ses défenses par la mer.

Finalement, ce fut par la terre qu’ils réussirent. Lorsqu’une force romaine descendit soudainement des montagnes derrière Persée, il fut contraint de se replier vers la ville de Pydna.

À la fin du mois de juin, les deux armées se rencontrèrent près de Pydna, mais la confrontation qui serait mémorable sous le nom de bataille de Pydna se développa de manière accidentelle. Une escarmouche éclata dans l’après-midi, lorsque des éclaireurs des deux côtés se battirent pour un cheval égaré. Cette escarmouche attira peu à peu de plus en plus de troupes, jusqu’à ce qu’une bataille générale éclate. Une fois que la légion romaine et la phalange macédonienne se heurtèrent, la bataille fut rapidement terminée.

La flexibilité de la légion romaine donna encore une fois l’avantage, les soldats romains avançant dans les brèches de la phalange macédonienne. Avec son unité brisée, la phalange se désintégra rapidement, et les Romains massacrèrent l’armée sans défense, tuant peut-être jusqu’à 20 000 hommes (Tite-Live, 44.42).

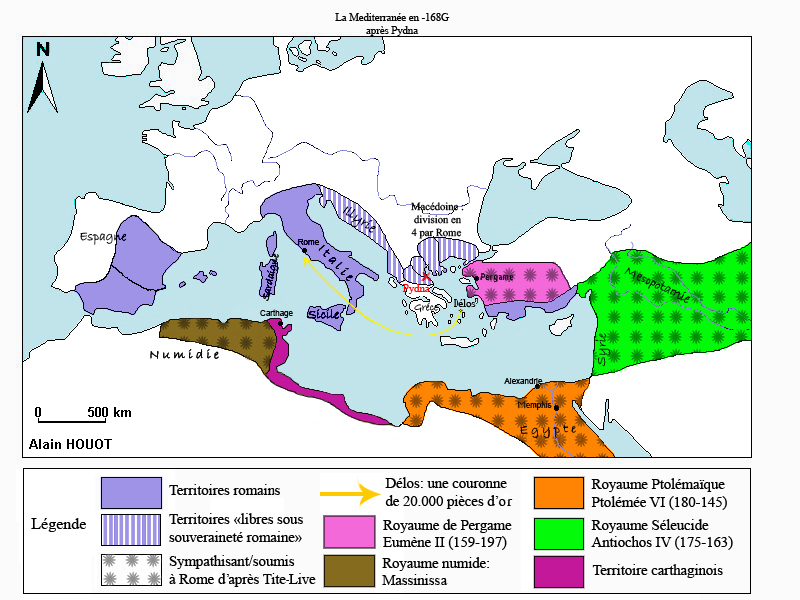

Persée fut bientôt pris au piège sur l’île de Samothrace et se rendit à Paullus. Cette fois, les Romains ne laissèrent pas la Macédoine intacte. Persée fut emmené pour orner le triomphe de Paullus, et la Macédoine, désormais sans roi, fut divisée en quatre États distincts. Cela semblait marquer la fin de la Macédoine.

La Quatrième Guerre Macédonienne, 150-148 av. J.-C.

Près de deux décennies après le désastre de Pydna, un bref renouveau macédonien surgit d’une source inattendue. À la fin des années 150, un homme nommé Andriscus, supposé être originaire d’Éolide en Asie Mineure, se présenta comme un fils illégitime de Persée. Un parcours sinueux l’amena depuis la cour séleucide en Syrie, via un emprisonnement en Italie, jusqu’en Thrace, aux frontières de la Macédoine, où il fut proclamé Philippe VI.

Les Romains sous-estimèrent Andriscus et furent de nouveau distraits par la guerre contre Carthage. Les États séparés dans lesquels la Macédoine avait été divisée ne purent, ou ne voulurent, empêcher ce nouveau roi de prendre le pouvoir, et en 149 av. J.-C., Andriscus régna sur une Macédoine réunifiée. La première force romaine, composée d’une seule légion, fut vaincue et son commandant tué.

L’année suivante, une force plus importante de deux légions arriva sous le commandement de Quintus Caecilius Metellus. Cette armée pénétra rapidement en Macédoine et écrasa l’armée d’Andriscus lors d’une seconde bataille de Pydna. Bien qu’il s’enfuit vers les Thraces qui l’avaient précédemment soutenu, Andriscus fut à nouveau battu et livré aux Romains. Il n’y a plus aucune mention de lui dans les archives historiques après cela.

Avec cette rébellion écrasée, les Romains ne prirent pas le risque de laisser les Macédoniens se gouverner eux-mêmes, et la Macédoine devint enfin une province romaine. L’écrasement des alliés d’autrefois de Rome, les Achaiens, juste après, signifia que, à la fin des guerres macédoniennes, la conquête des Macédoniens et des Grecs était complète.

L’Ascension de Rome et la Chute de la Macédoine

La chute de la Macédoine ne fut pas précédée par un déclin. Depuis le milieu du IVe siècle, la Macédoine était un royaume riche et bien organisé, avec une armée puissante. Cela suffisait pour dominer la Grèce et lancer la conquête de l’Empire Perse. Philippe V et Persée avaient leurs défauts, mais ce furent des rois et des chefs compétents. Les guerres contre Rome furent des combats difficiles, et il est possible que les deux batailles décisives, Cynoscephalae et Pydna, auraient pu tourner différemment.

Cependant, elles ne se sont pas déroulées ainsi pour plusieurs raisons. D’abord, à la fin du IIIe siècle, le contrôle de l’Italie par Rome était plus complet et plus efficace que celui de la Grèce par la Macédoine. Hannibal fut en Italie pendant plusieurs années et réussit à rallier certains États, mais n’arriva jamais à briser le contrôle romain.

En revanche, divers États grecs s’allièrent aux Romains et les invitèrent à traverser la mer. Ensuite, et de manière plus décisive, il y avait la différence entre les deux systèmes militaires. La phalange macédonienne de pikemen était toujours une arme puissante, mais elle présentait des faiblesses graves. La phalange devait rester unie, combattre sur un terrain plat et ne pouvait affronter l’ennemi que de face. Ainsi, elle manquait de flexibilité.

Ce n’était pas un problème jusqu’à ce que les Macédoniens rencontrent un peuple qui combattait différemment. L’armée romaine était tout aussi bien organisée et disciplinée, mais plus flexible (Polybe, 18.32). Ses soldats individuels étaient plus autonomes et ses officiers pouvaient prendre des initiatives. Durant les moments clés de Cynoscephalae et Pydna, cela fit la différence et arracha la domination de la Méditerranée orientale aux Macédoniens.

Image : The Triumph of Aemilius Paulus, Carle (Antoine Charles Horace) Vernet, 1789