Pendant l’ère hellénistique, une ville obscure d’Asie Mineure occidentale (l’actuelle Turquie) devint l’un des États les plus influents des IIIe et IIe siècles av. J.-C. Les Attalides, qui régnèrent sur Pergame, formaient une dynastie singulière. Contrairement à de nombreuses autres familles royales, souvent marquées par des conflits internes, ils firent preuve d’une remarquable harmonie. Plus étonnant encore, leur lignée fut fondée par un eunuque.

Mêlant puissance militaire, diplomatie habile et rayonnement culturel, Pergame devint un centre florissant de l’hellénisme et joua un rôle majeur dans la politique régionale. D’un modeste point de départ, le royaume de Pergame influença durablement l’histoire méditerranéenne et laissa un héritage artistique prestigieux.

Quels sont les rois attalides les plus célèbres ?

- Eumène II (197–159 av. J.-C.) : A étendu le royaume et construit des monuments emblématiques.

- Attale II (159–138 av. J.-C.) : A renforcé les alliances et poursuivi les projets culturels.

Les origines du royaume attalide

La situation géographique de Pergame eut une influence décisive sur son histoire. La ville s’était développée autour d’un point élevé facilement défendable, au cœur de la vallée du fleuve Caïque, dans l’actuelle Turquie occidentale. Cette vallée formait un corridor reliant l’intérieur de l’Anatolie à la côte égéenne, apportant commerce et prospérité. Cependant, si cette position élevée constituait un bastion naturel, les mêmes routes qui amenaient la richesse pouvaient également attirer les armées ennemies, rendant l’État aussi prospère que vulnérable.

Malgré cette position stratégique, Pergame était restée relativement insignifiante dans les premières phases de l’histoire grecque. Son ascension débuta à la fin des longues guerres qui suivirent la mort d’Alexandre le Grand, sous la direction d’un personnage inattendu.

Philetairos (Philétaire), fondateur de la dynastie attalide, était probablement le fils d’un soldat macédonien et d’une femme originaire de Paphlagonie (Evans, 2012, p. 10). Selon Strabon, un accident survenu durant son enfance le rendit eunuque. Pourtant, fait rare, cet eunuque fonda une dynastie. À la fin des années 280 av. J.-C., Philetairos commandait la garnison et gérait le trésor de Pergame pour le roi Lysimaque. Lorsque la bataille décisive contre Séleucos Ier se profila, Philetairos trahit Lysimaque et rejoignit le camp du vainqueur, probablement aux alentours de la bataille de Couroupédion en 281 av. J.-C.

Cette défection initia une longue relation entre les souverains de Pergame et les Séleucides, qui dominaient alors une grande partie de l’ancien empire d’Alexandre, s’étendant de l’Asie Mineure à l’Inde.

Alliances et conflits avec les Séleucides

L’époque hellénistique fut dominée par trois grandes puissances : la Macédoine antigonide, l’Égypte ptolémaïque et l’Empire séleucide. Cependant, à leurs marges, plusieurs États plus petits adaptaient leurs alliances en fonction de l’équilibre des forces. Le royaume attalide de Pergame, au IIIe siècle av. J.-C., oscilla ainsi entre semi-indépendance, alliance et opposition aux Séleucides avant de proclamer son indépendance totale dans le dernier tiers du siècle.

Les premiers souverains de Pergame, Philetairos (vers 282-263) et son neveu Eumène Ier (263-241), instaurèrent une tradition de règnes longs et relativement stables. Les six rois attalides ayant régné entre 282 et 133 av. J.-C. eurent en moyenne des règnes de 25 ans. Selon les sources antiques, ils ne prirent pas immédiatement le titre de roi, bien que des historiens modernes comme Richard Evans soutiennent qu’ils en avaient toutes les prérogatives. Peu d’informations nous sont parvenues sur le règne d’Eumène Ier, mais l’historien R. Malcolm Errington considère que leur victoire contre Antiochos Ier révèle des ambitions territoriales.

Si les Attalides se distinguèrent par l’absence de conflits internes, l’Asie Mineure séleucide du IIIe siècle fut marquée par de nombreuses guerres civiles opposant différents membres de la famille royale. Pergame, alors une simple cité-État dominant la vallée du Caïque, ne jouissait pas d’une influence considérable, mais elle profita des troubles séleucides pour s’étendre, bien que ces gains territoriaux fussent souvent limités par un retour à la stabilité séleucide.

L’accession au titre royal

C’est une victoire contre les Galates qui permit aux Attalides de revendiquer la royauté. Les Galates étaient des tribus celtes ayant migré vers les Balkans et l’Asie Mineure au début du IIIe siècle après avoir pillé la Grèce. Bien qu’ils se soient installés et aient formé leur propre communauté, ils étaient perçus comme des barbares menaçants par leurs voisins. Vers 238 av. J.-C., Attale Ier (269-197) remporta une bataille décisive contre eux dans la vallée du Caïque. Fort de cette victoire, il se proclama défenseur de la civilisation et adopta officiellement le titre de roi.

Malgré cette nouvelle légitimité et un rayonnement diplomatique croissant, la position de Pergame restait fragile. Les Séleucides regagnèrent du terrain vers la fin du IIIe siècle, et les monuments de victoire érigés à Pergame furent vandalisés lors d’une invasion du roi macédonien Philippe V à la fin du siècle. Cette vulnérabilité persistante poussa Pergame à chercher un nouvel allié plus lointain et plus puissant.

Relations avec Rome

À la fin du IIIe siècle av. J.-C., Rome fit son entrée dans le monde grec en bouleversant les équilibres établis. Contrairement aux simples conquérants étrangers, les Romains suscitèrent l’intérêt de nombreux États hellénistiques désireux d’exploiter cette nouvelle puissance à leur avantage. Parmi eux, Pergame se distingua par une alliance particulièrement stratégique avec Rome.

Dans un contexte où la Macédoine antigonide s’alliait avec le royaume de Bithynie au nord de Pergame, les Attalides se rapprochèrent naturellement des ennemis grecs de la Macédoine, notamment les Étoliens. Lorsque ces derniers s’allièrent avec Rome pendant la première guerre de Macédoine (215-205 av. J.-C.), Pergame les rejoignit.

Le rôle de Pergame dans ce conflit, bien que limité, consista à soutenir la flotte romaine opérant en Grèce. Cette campagne fut brutale, Rome cherchant davantage le pillage que l’expansion territoriale. La flotte pergamienne participa aux saccages de plusieurs cités grecques et Pergame acheta l’île d’Égine, consolidant ainsi sa présence en Grèce. Bien que l’implication de Pergame ait été interrompue par une invasion bithynienne, sa participation aux négociations de paix de 205 av. J.-C. renforça ses liens avec Rome.

Guerres contre les Séleucides et les Macédoniens

Après la paix conclue avec Rome, Philippe V de Macédoine tourna son attention vers l’est et mena ses troupes jusqu’aux murs de Pergame. Face à cette menace, les Attalides, alliés aux Rhodiens et aux Athéniens, sollicitèrent à nouveau l’intervention romaine. Contrairement au premier conflit, la Seconde Guerre de Macédoine (200-196 av. J.-C.) fut brève et décisive. Lors de la bataille de Cynoscéphales en 197 av. J.-C., Philippe subit une lourde défaite. Bien qu’il conservât son trône, la domination macédonienne sur la Grèce prit fin.

Sitôt les Antigonides vaincus, Pergame eut des raisons de craindre les Séleucides. Antiochos III, dit « le Grand », était alors le souverain séleucide le plus puissant depuis un siècle. Pergame, désormais dirigée par Eumène II (197-159 av. J.-C.), encouragea une nouvelle intervention romaine, amenant pour la première fois des troupes romaines en Asie. Lorsque l’armée romaine infligea une défaite décisive à Antiochos lors de la bataille de Magnésie en 190/189 av. J.-C., non loin du territoire pergamien, Eumène II y participa personnellement à la tête de sa cavalerie. Cette défaite força les Séleucides à se retirer de toute l’Asie Mineure. En moins d’une décennie, Rome avait éliminé les deux puissances qui dominaient Pergame.

En récompense, Pergame partagea l’Asie Mineure avec l’autre allié de Rome, Rhodes. La paix d’Apamée, conclue en 188 av. J.-C., marqua un déclin majeur des Séleucides et une expansion considérable de Pergame. Les cinquante années suivantes furent l’apogée du royaume attalide, qui devint la principale puissance régionale grâce au soutien romain. Cette prospérité se traduisit par un important programme architectural sous Eumène II, comprenant une bibliothèque et des autels monumentaux adjoints au spectaculaire théâtre construit sous Attale Ier. Au IIe siècle av. J.-C., Pergame devint l’une des principales cités du monde antique.

Un cadeau pour Rome

Pergame fut l’allié le plus actif et le plus loyal de Rome dans sa conquête de la Grèce. Les Attalides participèrent aux guerres de Macédoine ainsi qu’à la guerre achéenne (147-146 av. J.-C.), qui entraîna la chute du dernier grand État libre grec. Lorsque Corinthe fut mise à sac par les troupes romaines en 146 av. J.-C., marquant la conquête définitive de la Grèce, des troupes pergamiennes étaient présentes.

Cependant, l’apogée de Pergame au IIe siècle av. J.-C. reposait sur la faveur romaine, rendant cette prospérité éphémère. Après la défaite finale de la Macédoine lors de la Troisième Guerre de Macédoine (171-168 av. J.-C.), Rome n’eut plus autant besoin de ses alliés grecs. Les Attalides, comme d’autres alliés romains, se retrouvèrent progressivement marginalisés. Pendant un temps, Rome prêta une oreille attentive aux plaintes formulées contre Pergame, mais cette disgrâce fut de courte durée.

Bien que leur statut privilégié auprès de Rome ne fût plus aussi assuré, les Attalides conservèrent leur position dominante en Asie Mineure durant les années 160 et 150 av. J.-C. Ils remportèrent une nouvelle victoire contre les Galates et intervinrent même dans une querelle de succession séleucide. Toutefois, une invasion des Bithyniens révéla la vulnérabilité persistante du royaume : l’ennemi atteignit de nouveau les murs de la capitale. Les Attalides parvinrent néanmoins à obtenir un soutien romain suffisant pour repousser la menace.

Fin du règne des Attalides

Le dernier roi attalide, Attale III, fut une anomalie dans sa dynastie, non seulement en raison de la brièveté de son règne, mais aussi par son testament inattendu. Monté sur le trône en 138 av. J.-C., il mourut sans héritier en 133 av. J.-C. Contrairement à ses prédécesseurs, qui avaient préservé un équilibre dynastique harmonieux, Attale III choisit de léguer son royaume non pas à un parent, mais directement à Rome. Le manque de sources détaillées rend difficile l’interprétation exacte de cette décision, mais selon Claude Vial, cette clause testamentaire pourrait avoir servi à protéger Attale des ambitions de sa propre famille en l’absence d’un héritier.

L’intégration de Pergame dans l’orbite romaine s’inscrivait dans une tendance plus large où les États hellénistiques cherchaient à sécuriser leur avenir en se plaçant sous la protection romaine. Toutefois, la transition ne se fit pas sans heurts. Au moment où Rome recevait ce legs, la République entrait dans une période de crises internes qui mèneraient à sa transformation en empire. À Pergame, la décision d’Attale III ne fut pas universellement acceptée. Un prétendu membre de la dynastie attalide, Aristonicos (Eumène III), lança une rébellion qui dura plusieurs années. Ce n’est qu’après sa mort en 129 av. J.-C. que Rome put prendre pleinement possession de sa nouvelle province d’Asie. Comme l’exprime Richard Evans, la fin du royaume attalide fut ainsi un « don » fait à Rome qui lui revint simplement.

Héritage culturel

Si l’héritage politique de Pergame reste ambigu, son influence culturelle est indéniable. Comme de nombreux monarques hellénistiques, les Attalides consolidèrent leur prestige par des dons architecturaux et religieux dans les grands centres du monde grec. Ils financèrent notamment des édifices à Athènes, Délos et Delphes. À Athènes, les vestiges de la Stoa d’Eumène II subsistent sur les pentes de l’Acropole, tandis que la reconstitution de la Stoa d’Attale II domine encore l’Agora.

À son apogée après la paix d’Apamée, Pergame elle-même connut une transformation radicale, devenant l’un des plus remarquables sites archéologiques de la région. Son acropole, perchée au-dessus de la vallée du Caïcos, se couvrit de temples, d’un théâtre vertigineux et de monuments triomphaux. Le témoignage le plus célèbre de cette grandeur demeure aujourd’hui visible au musée de Pergame à Berlin, où l’autel monumental de Pergame continue de fasciner par la sophistication de ses reliefs sculptés.

The Great Altar of Pergamon, commissioned by Eumenes II, stands as one of the most impressive achievements of Hellenistic art. Measuring 35m x 33m, the altar featured an elaborate gigantomachy frieze, symbolizing the eternal struggle between order and chaos. This theme aligned closely with Attalid propaganda, which sought to portray Pergamon as a defender of Greek civilization against external threats, particularly the Galatians.

Beyond monumental sculpture, Pergamon also emerged as an intellectual hub. The Library of Pergamon, also established under Eumenes II, became one of the most renowned centers of learning in the ancient world, rivaling the Library of Alexandria. The competition between the two institutions reportedly led Egyptian authorities to ban the export of papyrus, prompting Pergamon to develop parchment as an alternative writing material. This innovation had lasting consequences, as the word parchment itself is derived from Pergamon.

Despite the relatively brief rule of the Attalid dynasty, Pergamon’s influence endured. Under Roman rule, the city remained a prominent cultural center, preserving and transmitting aspects of Greek art, learning, and urban development. Its legacy, particularly the sculptural masterpieces associated with its artistic tradition—such as the Dying Gaul—continued to inspire generations long after its political decline.

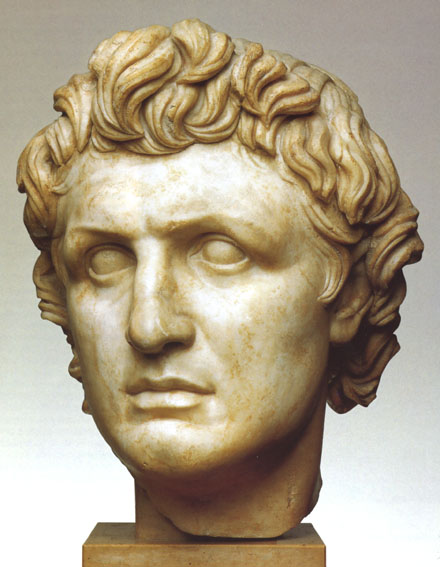

Image : Wikimedia.

Questions/Réponses sur le royaume attalide

Qui a fondé le royaume attalide ?

Le royaume a été fondé par Philetairos, un ancien lieutenant de Lysimaque, qui a pris le contrôle de Pergame en 282 av. J.-C. après la mort de son maître.

Quels étaient les principaux monuments de Pergame ?

Bibliothèque de Pergame : L’une des plus grandes bibliothèques de l’Antiquité. Autel de Zeus : Un chef-d’œuvre de l’art hellénistique, aujourd’hui exposé à Berlin. Théâtre de Pergame : Un théâtre en plein air offrant une vue spectaculaire sur la ville.

Quelle était la relation entre les Attalides et Rome ?

Les Attalides ont maintenu une alliance étroite avec Rome, combattant ensemble contre les Séleucides et d’autres ennemis. Cette alliance a assuré leur sécurité mais les a également rendus dépendants de Rome.

Comment Pergame est-elle devenue une province romaine ?

À sa mort en 133 av. J.-C., Attale III a légué son royaume à Rome, qui en a fait la province romaine d’Asie.