Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le Japon connut une transformation fulgurante, passant d’un pays féodal à une puissance mondiale. Ce progrès rapide fut marqué par la restauration du pouvoir impérial sous l’ère Meiji.

Cette période fit suite à trois siècles d’isolement total du monde extérieur sous l’ère Edo. Durant cette époque, le Japon était gouverné par le clan Tokugawa, dont les shoguns exerçaient un pouvoir militaire et politique dominant, tandis que la famille impériale conservait un rôle purement symbolique et rituel.

Cependant, la Restauration Meiji, qui mena à l’émergence de l’Empire du Japon, ne se fit pas sans douleur. Ce tournant historique fut jalonné de réformes audacieuses, d’instabilité et de sang versé.

L’ère Edo : Aux origines de la Restauration Meiji

Bien avant la Restauration Meiji, l’influence des empereurs japonais s’affaiblit progressivement au profit des seigneurs locaux, appelés daimyos. Ces derniers s’affrontèrent sans relâche pour le pouvoir, renversant successivement plusieurs shogunats, ces gouvernements militaires dirigés par des clans de guerriers.

Cette époque favorisa l’émergence de la célèbre classe des samouraïs, qui joua un rôle central dans la société japonaise jusqu’au XIXe siècle, notamment en raison de l’instabilité politique qui régnait sur l’archipel.

Le shogunat Ashikaga s’effondra lors de la guerre d’Ōnin (1467-1478), marquant le début d’une ère de chaos : la période Sengoku. Couramment traduite par « l’ère des États en guerre », cette période fut marquée par un enchaînement de conflits incessants entre les clans rivaux, plongeant le pays dans l’anarchie.

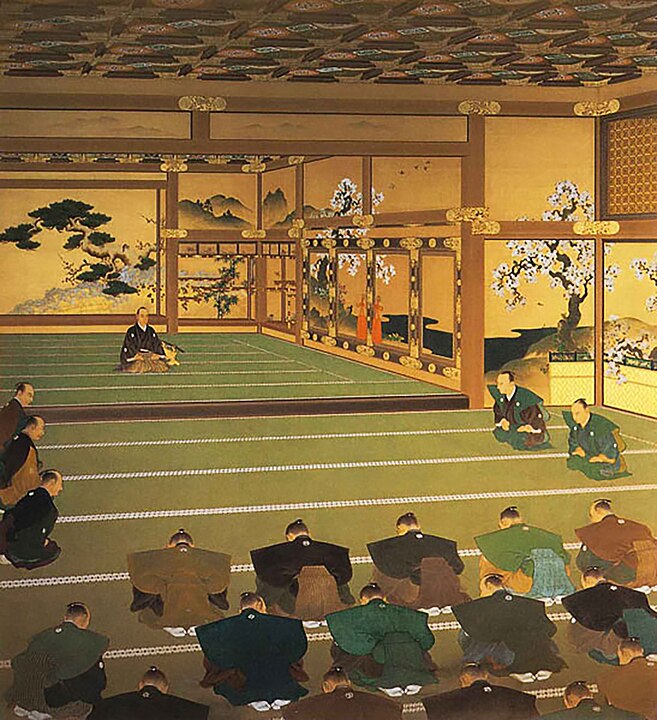

En 1568, Oda Nobunaga, chef du clan Oda, entreprit l’unification spectaculaire du Japon grâce à une alliance stratégique avec le clan Tokugawa. Après son assassinat, le pouvoir passa à son général Toyotomi Hideyoshi, qui dirigea jusqu’en 1598. Son héritier, encore enfant, fut évincé en 1600 par Tokugawa Ieyasu, chef du clan Tokugawa, qui fonda un régime stable destiné à durer plus de deux siècles.

Le shogunat Tokugawa, établi sous l’ère Edo, imposa un ordre social rigide et adopta une politique d’isolement extrême (sakoku), coupant presque totalement le pays du reste du monde.

Quelles critiques ont été adressées à la Restauration de Meiji ?

- Inégalités sociales : Les paysans et ouvriers ont souffert de conditions difficiles.

- Perte des traditions : L’occidentalisation a été critiquée pour son impact sur la culture japonaise.

- Expansionnisme : Les conquêtes japonaises en Asie ont suscité des tensions

Le Bakumatsu : La fin du shogunat Tokugawa

Les politiques instaurées par Tokugawa Ieyasu et ses successeurs permirent de maintenir l’ordre intérieur et d’éviter les conflits avec les puissances étrangères. Cependant, cet isolationnisme empêcha le Japon de suivre les avancées technologiques et économiques des nations occidentales.

Le shogunat Tokugawa imposa également une hiérarchie sociale stricte, plaçant les samouraïs au sommet et reléguant les marchands au bas de l’échelle. Or, l’absence de guerres provoqua un déséquilibre dans ce système : les samouraïs, privés de combats, abandonnèrent progressivement leur mode de vie austère et s’adonnèrent à des plaisirs plus mondains. De leur côté, les marchands accumulèrent une immense richesse, renversant ainsi l’ordre établi.

L’édifice méticuleusement construit par les Tokugawa s’effondra en 1853, lorsque le commodore américain Matthew C. Perry accosta au Japon à la tête d’une escadre de navires de guerre modernes. Il exigea l’ouverture du pays au commerce international sous peine de représailles militaires. Cinq ans plus tard, le traité de Harris fut signé entre le Japon et les États-Unis, accordant aux Américains des avantages commerciaux substantiels.

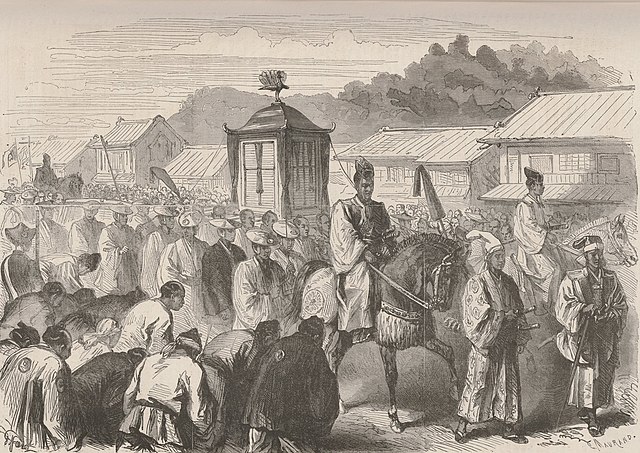

Cet événement eut un effet domino sur l’ensemble du pays. De nombreux chefs de clans et figures politiques, y compris des samouraïs, prirent conscience de l’urgence de moderniser le Japon pour faire face aux menaces coloniales. Menée par des figures emblématiques comme Saigō Takamori et Kido Takayoshi, l’Alliance Satsuma-Chōshū vit le jour. Son objectif : renverser le shogunat et restaurer le pouvoir exécutif de l’empereur afin de renforcer l’Empire du Japon face aux puissances occidentales.

L’effondrement de l’économie, couplé aux bombardements étrangers sur les factions opposées à la présence occidentale, plongea le Japon dans une crise politique d’une ampleur inédite depuis la période Sengoku. Cette période de bouleversements, connue sous le nom de Bakumatsu, aboutit progressivement à la Restauration Meiji.

Qu’est-ce que la mission Iwakura (1871–1873) ?

La mission Iwakura était une délégation japonaise envoyée aux États-Unis et en Europe pour étudier les institutions, technologies et pratiques occidentales. Elle a inspiré de nombreuses réformes au Japon.

La Restauration Meiji et la chute du shogunat

Tokugawa Yoshinobu, dernier shogun du clan Tokugawa, ne put résister à la pression continue de l’Alliance Satsuma-Chōshū. Le 9 novembre 1867, il « remit ses prérogatives à la disposition de l’Empereur » et abdiqua. Le jeune prince Mutsuhito monta alors sur le trône sous le nom de Meiji et devint de facto le seul dirigeant du Japon. Le 3 janvier 1868, il proclama officiellement la restauration du pouvoir exécutif entre ses mains et dépouilla Yoshinobu de toutes ses prérogatives, y compris la direction du clan Tokugawa. Ainsi commença la Restauration Meiji.

Furieux de cette tournure des événements, le clan Tokugawa rassembla ses dernières forces et défia l’Empire depuis l’île d’Ezo (aujourd’hui Hokkaidō), proclamant son indépendance et déclenchant la guerre de Boshin.

L’Armée impériale s’empara d’Edo, capitale du clan Tokugawa, après la bataille de Toba-Fushimi en février 1868 et la renomma Tokyo. En 1869, plusieurs daimyos rejoignirent la cause impériale, restituant leurs terres à Meiji et resserrant l’étau autour de Yoshinobu.

Les dernières troupes loyales aux Tokugawa furent défaites lors de la bataille de Hakodate en mai 1869. Les derniers soldats résistants se rendirent le 27 juin, mettant fin à la guerre de Boshin. En 1872, tous les daimyos encore autonomes remirent leurs pouvoirs à l’Empereur, qui devint, pour la première fois depuis des siècles, le véritable souverain du Japon. La Restauration Meiji venait d’achever son premier grand succès.

Les premières réformes de l’Empire du Japon

La défaite du shogunat ne signifiait pas la fin des troubles pour le Japon en pleine mutation. Après la restitution des terres des daimyos à la Maison impériale, Meiji abolit le système féodal des han et le remplaça par un découpage administratif en préfectures modernes. Cette réforme provoqua une scission au sein de l’Alliance Satsuma-Chōshū, car la faction traditionaliste, représentée par le clan Satsuma, s’opposa à cette modernisation radicale.

Malgré ces tensions, l’Alliance forma un gouvernement dirigé par un conseil d’anciens, officieusement appelé le « Genrō », qui introduisit de nombreuses réformes. Parmi celles-ci figuraient l’abolition de la hiérarchie sociale et la modernisation de l’armée. Cependant, l’une des principales politiques de l’oligarchie fut la suppression progressive de la classe des samouraïs.

Dans les années 1870, on comptait environ 1,9 million de samouraïs au Japon. Sous l’ère Edo, cette classe bénéficiait d’un salaire fixe qui pesait lourdement sur les finances du nouveau gouvernement. Pour remédier à cette situation, le Genrō annonça, en 1873, une forte taxation sur les revenus des samouraïs. Trois ans plus tard, l’Empereur imposa la conversion de leurs soldes en obligations d’État.

À ces mesures financières s’ajoutèrent des réformes militaires et sociales. Le droit de porter des armes, autrefois réservé aux samouraïs, fut étendu à tous les citoyens masculins du Japon, malgré l’opposition de Saigō Takamori et de l’aristocratie guerrière. De plus, le gouvernement imposa un service militaire obligatoire pour tous les hommes de plus de 21 ans. Ces changements provoquèrent l’effondrement de la caste des samouraïs et leur éviction progressive du pouvoir.

Face à cette modernisation forcée, le clan Satsuma, mené par Saigō Takamori, se détacha de l’Alliance. Le 29 janvier 1877, une armée de 25 000 à 35 000 samouraïs se souleva contre la Restauration Meiji, marquant le début de la rébellion de Satsuma.

La Rébellion de Satsuma

L’effondrement de l’Alliance Satsuma-Choshu envoya une onde de choc à travers la politique japonaise, et de nombreux hauts fonctionnaires commencèrent à remettre en question la capacité du gouvernement à diriger le pays. Il appartenait désormais à l’Armée Impériale de défendre la stabilité et la légitimité de la Restauration Meiji.

Le 14 février 1877, les forces de Satsuma assiégèrent le château de Kumamoto. Les Samouraïs remportèrent des victoires mineures dans les environs et les champs environnants. Cependant, l’Armée Impériale sous Tani Tateki tint bon. Les assiégeants réussirent même à organiser une sortie réussie le 8 avril, brisant la ligne des forces de Saigo et permettant l’arrivée de renforts et de ravitaillements indispensables au château. Le 12 avril, une force de secours dirigée par les généraux Kuroda Kiyotaka et Yamakawa Hiroshi parvint à submerger les forces de Satsuma, les forçant à battre en retraite.

Alors que les forces de Tateki tenaient leur position à Kumamoto, les soldats impériaux sous les ordres des généraux Prince Arisugawa Taruhito et Yamagata Aritomo infligèrent une défaite sévère aux Satsuma lors de la bataille de Tabaruzaka, malgré de lourdes pertes. Ces deux défaites catastrophiques brisèrent la résolution des Samouraïs, qui se retirèrent lentement vers la colline de Shiroyama, subissant des pertes majeures à chaque arrêt.

Le 24 septembre 1877 fut témoin de l’une des dernières résistances les plus dramatiques de l’histoire. 500 Samouraïs fidèles à Saigo Takamori prirent position à Shiroyama, surplombant une armée de plus de 30 000 soldats impériaux et marins dirigés par Yamagata Aritomo et l’Amiral Kawamura Sumiyoshi. Ce dernier, étant un parent de Saigo, plaida sans succès auprès du chef de la rébellion pour qu’il se rende.

La bataille commença, et malgré une résistance héroïque, l’armée de Satsuma fut détruite. Aucun homme ne survécut, y compris Saigo Takamori lui-même. Les Samouraïs disparurent de l’histoire, et la Restauration Meiji allait établir l’Empire japonais comme la puissance dominante en Asie orientale.

Les Derniers Actes de la Restauration Meiji et l’Émergence de l’Empire Japonais

Suite à la rébellion de Satsuma, le Gouvernement Meiji lança les dernières réformes qui transformeraient le Japon en un Empire moderne. En 1889, les autorités impériales adoptèrent une Constitution basée sur le modèle prussien, établissant un gouvernement proche de celui des nations européennes. Ainsi, le Japon était dirigé conjointement par l’Empereur comme Chef d’État et le Premier ministre comme Chef de Gouvernement.

De plus, le Gouvernement japonais lança un programme d’industrialisation rapide qui moderniserait le pays et donnerait naissance à certaines des entreprises les plus emblématiques qui existent encore aujourd’hui. C’est durant cette période que des organisations comme Mitsubishi Motors et Mitsui Group virent le jour.

L’Armée et la Marine furent les principaux bénéficiaires des réformes industrielles et économiques. Dans les années 1890, le Japon combla l’écart militaire avec l’Occident. L’Empire adopta progressivement une politique expansionniste, cherchant à établir une influence permanente sur la Corée.

Le 25 juillet 1894, l’Empire japonais déclara formellement la guerre à la Chine. L’influence sur la Corée et l’hégémonie en mer Jaune étaient les principaux objectifs de Tokyo. En moins d’un an, les forces terrestres et navales chinoises subirent des défaites dévastatrices. Totalement humiliée, la dynastie Qing perdit des batailles en Corée, en Mandchourie, à Taiwan et en mer Jaune. Le 17 avril 1895, les belligérants signèrent le Traité de Shimonoseki, dans lequel la Chine reconnaissait l’indépendance de la Corée et cédait perpétuellement la péninsule du Liadong, Taiwan et les îles Penghu au Japon.

La victoire japonaise marqua le début d’une ère fortement expansionniste dans l’histoire de l’Empire. Dans les 50 années suivantes, le Japon allait défier la Russie, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis d’Amérique pour l’hégémonie dans le Pacifique. En 1945, avec la défaite dans la Seconde Guerre mondiale, le Japon subit une autre série majeure de réformes et abandonna ses voies agressives.

L’Empereur Meiji vécut jusqu’en 1912, mettant fin avec lui à l’ère de la Restauration Meiji.

Questions/Réponses sur la Restauration de Meiji

Pourquoi le shogunat Tokugawa a-t-il été renversé ?

Pressions extérieures : L’arrivée des navires noirs du commodore Matthew Perry en 1853 a forcé le Japon à s’ouvrir au commerce international, révélant la faiblesse du shogunat. Critiques internes : Les samouraïs et les daimyos (seigneurs féodaux) mécontents ont soutenu le retour du pouvoir impérial.

Qu’est-ce que la guerre de Boshin (1868–1869) ?

La guerre de Boshin fut un conflit entre les partisans de l’empereur et les forces fidèles au shogunat. Elle s’acheva par la victoire des impériaux, consolidant la Restauration de Meiji.

Quel était le slogan « Fukoku kyōhei » ?

Fukoku kyōhei (« Pays riche, armée forte ») résume l’objectif de la Restauration : moderniser l’économie et l’armée pour rivaliser avec les puissances occidentales.

Comment les samouraïs ont-ils été affectés ?

Les samouraïs ont perdu leurs privilèges (ex. droit de porter des sabres) et leurs revenus (stipendes). Certains se sont reconvertis dans l’administration ou les affaires, tandis que d’autres ont participé à des rébellions, comme la révolte de Satsuma (1877).