Une victoire à la Pyrrhus est définie par le Cambridge Dictionary comme une victoire « qui ne vaut pas la peine d’être remportée parce que le vainqueur a perdu trop dans l’affrontement. » C’est un triomphe que personne ne célébrerait, car il conduit inévitablement à une défaite à long terme.

Derrière cette expression se cache Pyrrhus d’Épire (319-272 av. J.-C.), un roi de la région grecque septentrionale d’Épire, qui vécut après la mort d’Alexandre le Grand. Si cette expression résume en partie sa vie, elle trouve son origine dans la première confrontation entre Grecs et Romains, lors de l’invasion de l’Italie par Pyrrhus. L’histoire de cette expression éclaire à la fois le caractère de Pyrrhus, sa quête de gloire et l’époque dans laquelle il vécut.

Qui était Pyrrhus ?

Pyrrhus était roi et le fils le plus célèbre de l’Épire, une région montagneuse située à la périphérie du monde grec dans les Balkans. Comme sa voisine orientale, la Macédoine, elle était souvent considérée comme un territoire périphérique. Au IVᵉ siècle av. J.-C., l’Épire était étroitement liée à la montée en puissance de la Macédoine : Olympias, la mère d’Alexandre le Grand, en était originaire. Ce lien impliqua l’Épire dans les guerres des Diadoques après la mort d’Alexandre.

La vie de Pyrrhus fut marquée par cette époque tumultueuse. Il connut successivement des périodes de règne et d’exil. Chassé d’Épire, il participa aux guerres qui ravageaient le monde grec et se fit remarquer pour son courage à la bataille d’Ipsos en 301 av. J.-C. Après avoir été envoyé comme otage à la cour ptolémaïque d’Alexandrie, il retourna la situation à son avantage et obtint le soutien des Ptolémées pour récupérer son trône en Épire en 297 av. J.-C.

Mais son règne ne fut jamais stable. À plusieurs reprises, il mena des raids et des invasions en Macédoine, réussissant souvent à s’emparer de vastes territoires. Cependant, en tant qu’Épirote et non Macédonien, il ne pouvait espérer y asseoir une domination durable. À chaque retournement de situation militaire, il devait abandonner ses conquêtes. Néanmoins, alors que le monde hellénistique se stabilisait autour de trois royaumes majeurs — la Macédoine antigonide, l’Égypte ptolémaïque et la Syrie séleucide — Pyrrhus était parvenu à transformer l’Épire en une puissance militaire respectée.

En 280 av. J.-C., il jouissait d’une réputation de roi-guerrier habile et courageux. L’Épire pouvait rivaliser avec les grandes puissances émergentes, mais une nouvelle opportunité se présenta en Occident lorsque la cité grecque de Tarente, en Italie, appela à l’aide.

Le caractère de Pyrrhus

Il arrive que des figures historiques soient réduites à un seul épisode de leur vie. Dans le cas de Pyrrhus, son association avec des victoires coûteuses et inutiles semble justifiée. On le disait brave et compétent, et il réalisa de véritables exploits. Pourtant, son inconstance et son obsession de la guerre furent sa perte.

L’un des principaux récits sur Pyrrhus nous vient de Plutarque, qui écrivit sa biographie des siècles plus tard. Plutarque ne se souciait pas tant d’un récit détaillé que d’illustrer le caractère de ses sujets par des anecdotes marquantes. Dans le cas de Pyrrhus, ces récits éclairent le sens même de l’expression victoire à la Pyrrhus.

Selon Plutarque, parmi les rois de son époque, Pyrrhus était celui qui ressemblait le plus à Alexandre le Grand. Beaucoup imitaient Alexandre dans leur style ou leur apparence, mais Pyrrhus était le seul à égaler son talent sur le champ de bataille. La guerre était sa seule obsession : il ne se contentait pas de la faire, il l’étudiait et l’écrivait. Il était dit qu’il ne pouvait supporter l’ennui de la paix. Cette réputation d’un des plus grands généraux de l’Antiquité lui resta attachée au fil des siècles.

Plutarque raconte une anecdote révélatrice de cette obsession. La veille de son invasion de l’Italie, Pyrrhus eut une conversation avec son conseiller Cinéas, un orateur thessalien (Plutarque, Pyrrhus, 14.2-8). Ce type de dialogue, opposant un roi à un philosophe, était courant dans l’Antiquité et visait souvent à souligner la sagesse du second face à l’aveuglement du premier.

Dans cet échange, Cinéas demande à Pyrrhus ce qu’il fera après avoir conquis l’Italie. Pyrrhus répond que la Sicile serait la prochaine cible. Cinéas acquiesce et interroge encore : et après ? Pyrrhus affirme alors que l’Afrique du Nord et Carthage suivraient naturellement.

Cinéas poursuit alors son raisonnement et lui demande ce qu’il ferait après toutes ces conquêtes. Pyrrhus répond qu’après tant d’épreuves, il pourrait enfin vivre en paix, entouré de ses amis et compagnons. C’est alors que Cinéas lui fait remarquer que ce but ultime est déjà à sa portée, sans avoir à s’engager dans une guerre longue et périlleuse.

Pyrrhus aurait été troublé par cette réflexion… mais pas suffisamment pour changer ses plans. Après avoir passé sa vie à guerroyer en Méditerranée orientale, il saisit l’occasion offerte en Italie et se lança dans sa fatale campagne en 280 av. J.-C.

La guerre en Italie

Tarente faisait partie des nombreuses villes grecques qui s’étaient répandues dans le sud de l’Italie depuis le VIIIe siècle avant J.-C. Au début du IIIe siècle avant J.-C., Tarente était sous pression de la part des Romains, qui poussaient vers le sud.

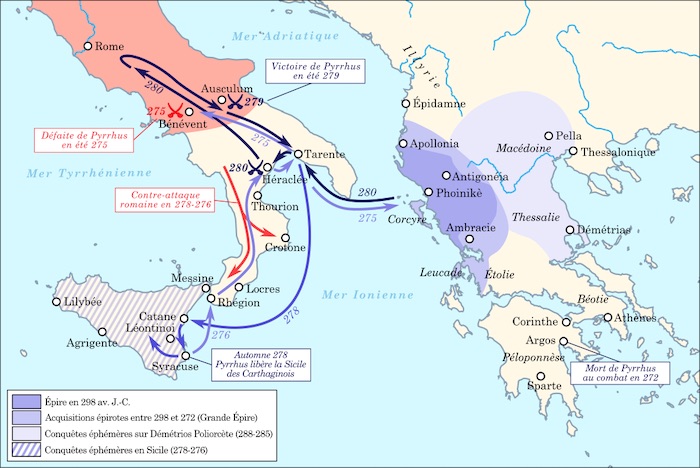

Pour aider Tarente, Pyrrhus amena sa réputation grandissante ainsi que 20 000 fantassins, 3 000 cavaliers et 20 éléphants. Peu après son arrivée à Tarente, Pyrrhus apprit que les Romains avançaient avec une armée beaucoup plus nombreuse sous le commandement de Valerius Laevinus. Lors des négociations, les Romains refusèrent de laisser à Pyrrhus un quelconque rôle dans la politique italienne, et les deux armées se rencontrèrent sur le champ de bataille près de la ville d’Héraclée.

La bataille d’Héraclée, en 280 avant J.-C., vit l’armée épirote de Pyrrhus affronter une force romaine plus importante. La bataille semble avoir été particulièrement difficile, avec Pyrrhus lui-même dans l’épaisseur de l’action et visé par les Romains. Pendant longtemps, l’élan dans la bataille allait de l’un à l’autre, jusqu’à ce que les éléphants et la cavalerie de Pyrrhus brisent enfin les Romains. Plutarque rapporte des chiffres de pertes allant de 15 000 à 7 000 Romains et de 13 000 à 4 000 Épirotes.

Bien que nous ne puissions pas connaître le véritable nombre de morts et de blessés, il est clair que les deux camps ont souffert lourdement. Cela était inhabituel dans les batailles anciennes, qui se terminaient généralement par des pertes disproportionnées, l’un des côtés perdant des milliers de soldats et le vainqueur juste quelques centaines, voire des dizaines, car la plupart des tueries se produisaient une fois qu’une armée fuyait.

À Héraclée, il est évident que la bataille a été longtemps équilibrée et difficile. Pis encore, les pertes de Pyrrhus étaient composées en grande partie de ses meilleurs soldats. Pyrrhus avait remporté sa première victoire pyrrhique.

Pyrrhus tenta d’utiliser sa victoire pour négocier avec les Romains et mettre un terme fructueux au conflit. Cependant, les Romains refusèrent, et comme d’autres ennemis de Rome le découvriront dans les siècles à venir, la réaction romaine après une défaite était souvent de mobiliser les ressources humaines de l’Italie et de revenir avec de nouvelles armées.

En 279 avant J.-C., Pyrrhus affronta à nouveau une armée romaine. La bataille d’Asculum fut un autre affrontement sanglant, les deux armées étant de force égale, avec Pyrrhus qui comptait sur ses éléphants pour faire la différence. Les pertes romaines furent élevées, mais encore une fois, Pyrrhus perdit environ 3 500 hommes.

Cette bataille d’Asculum est l’origine de l’expression « victoire pyrrhique ». Alors qu’il était félicité pour sa seconde victoire sur les Romains, Pyrrhus aurait déclaré :

Si nous remportons encore une bataille contre les Romains, nous serons complètement ruinés.

Plutarque, Pyrrhus, 21.9

En deux ans passés en Italie, l’armée de Pyrrhus avait remporté deux grandes victoires. Cependant, ces victoires avaient un coût énorme, un coût qui s’avéra extrêmement dommageable pour Pyrrhus. Chaque victoire affaiblissait son armée épirote. Pyrrhus ne pouvait pas facilement remplacer ses pertes, tandis que les Romains étaient capables de reconstruire leurs armées après chaque défaite. Bien que Pyrrhus ait remporté les batailles, il perdait lentement la guerre.

Caractéristiquement, Pyrrhus interrompit ensuite la guerre pendant plusieurs années pour poursuivre une nouvelle opportunité en Sicile. Cependant, cette campagne suivit un schéma similaire à celui en Italie, avec un succès initial qui tourna finalement en un impasse non rentable, suivi d’une retraite.

Cela ramena Pyrrhus dans la guerre contre les Romains. Ses alliés italiens avaient souffert de son absence en Sicile. En 275 avant J.-C., Pyrrhus se rendit à la rencontre d’une armée romaine à Bénéventum. Lorsqu’une tentative d’attaque nocturne pour surprendre les Romains échoua, une autre bataille acharnée se produisit. Cette fois, la bataille fut suffisamment serrée pour que les Romains revendiquent plus tard la victoire. Après des années de lutte en Italie et en Sicile, Pyrrhus se retira enfin et retourna en Épire après Bénéventum. Plutarque rapporte qu’il ramena seulement 8 500 soldats et arriva sans argent. Trois ans après la bataille de Bénéventum, Tarente tomba aux mains des Romains.

La fin de Pyrrhus et son héritage

Malgré l’échec ultime de ses projets en Occident, Pyrrhus ne mit pas fin à ses guerres, peut-être ne le pouvant pas. En 274 avant J.-C., il lança une nouvelle invasion de la Macédoine, qui connut à nouveau des victoires précoces finalement perdues. Pourtant, les guerres continuèrent, et en 272 avant J.-C., Pyrrhus et son armée se trouvaient dans le Péloponnèse, au sud de la Grèce.

Il lança une attaque contre Sparte, qui échoua en raison de la résistance héroïque des Spartiates et coûta la vie de son fils. Le revers à Sparte n’envoya Pyrrhus que dans une autre direction. La ville d’Argos était divisée, et Pyrrhus saisit l’occasion pour tenter d’éliminer la faction soutenue par son rival, le roi Antigone de Macédoine. Cette aventure à Argos serait la dernière de Pyrrhus.

Son armée parvint à entrer dans la ville de nuit, mais se retrouva piégée à se battre rue par rue, tandis que les armées d’Antigone et des Spartiates approchaient. Pyrrhus se retrouva, comme toujours, dans l’épaisseur de ce combat confus. Dans une rue étroite, l’un des plus grands rois hellénistiques se retrouva face à un simple soldat argien, sans nom mais dit être le fils d’une femme pauvre (Plutarque, Pyrrhus, 34.2).

Alors que Pyrrhus se retournait pour surmonter cet adversaire, la mère du soldat, observant depuis le toit de sa maison, lança une tuile qui frappa Pyrrhus au cou. Le roi, étourdi, tomba de son cheval. Une fois au sol, il fut entouré par des soldats ennemis. Pyrrhus se redressa juste à temps pour voir un soldat d’Antigone lui trancher la tête.

Pour un homme dévoué à la guerre, c’était peut-être une fin qui lui convenait. Dans le monde antique, Pyrrhus était rappelé comme l’un des plus grands guerriers et généraux de tous les temps. En tant que commandant, il possédait certes de nombreuses qualités et fut l’un des rares dirigeants hellénistiques à avoir défait les Romains.

Il est toutefois approprié que, dans le monde moderne, son nom soit surtout associé à des victoires si coûteuses qu’elles étaient en réalité des défaites. Pyrrhus transforma l’Épire en une force majeure dans les décennies turbulentes suivant la mort d’Alexandre le Grand, mais cette position était éphémère et ne survécut pas à la mort du roi à Argos. Il conquit de nombreux territoires, mais les perdit tout aussi rapidement. Sa dévotion à la guerre lui assura une place dans l’histoire, mais cet héritage révèle souvent la nature autodestructrice de telle gloire.