Vous avez probablement déjà été familiarisé avec le concept scientifique de l’évaporation depuis votre niveau secondaire. L’évaporation est essentiellement le phénomène par lequel un liquide passe à l’état gazeux, et elle est principalement influencée par des changements de température et/ou de pression.

De nombreux exemples d’évaporation peuvent être observés dans la vie quotidienne. Par exemple, des vêtements mouillés sèchent lorsqu’ils sont exposés à la lumière du soleil, le sol humide finit par sécher, et les cheveux mouillés perdent leur humidité en peu de temps.

Les exemples mentionnés ci-dessus montrent que l’exposition prolongée à la lumière du soleil conduit à l’évaporation de l’eau. Cependant, une question se pose : pourquoi l’eau des lacs ne passe-t-elle pas par ce même processus ?

Pourquoi l’eau des lacs ne s’évapore-t-elle pas ?

Comme mentionné précédemment, le processus d’évaporation se produit en présence de chaleur. Étant donné que le soleil est une source de chaleur naturelle, abondante et continue sur Terre, il est logique de se demander pourquoi cela n’entraîne pas l’évaporation des lacs ou une réduction significative de leur niveau d’eau.

Pour clarifier ce phénomène, un simple expérience peut être réalisée : remplissez un verre d’eau jusqu’au bord et placez-le directement au soleil. Après quelques heures, vous constaterez une diminution significative du niveau de l’eau.

Comme on peut le comprendre, ce phénomène est le résultat du rayonnement solaire. De manière similaire, l’évaporation se produit également dans de grandes masses d’eau. Toutefois, il est observé qu’il y a peu de changements visibles dans le niveau de l’eau des lacs.

Deux facteurs principaux contribuent à ce phénomène. Le premier est que, contrairement aux petites quantités généralement présentes dans des récipients de laboratoire comme des béchers ou des tubes, le volume d’eau présent dans les lacs et autres grandes masses d’eau est considérablement plus grand. Ainsi, l’évaporation se déroule à un rythme relativement graduel, ce qui fait que les différences de niveau d’eau ne sont pas perceptibles.

Il est également largement connu que les lacs et les étangs subissent un processus naturel de dessèchement, et ce processus dure généralement de quelques semaines à quelques mois, selon la taille de la masse d’eau. Heureusement, en raison du cycle de l’eau, de tels événements sont relativement rares.

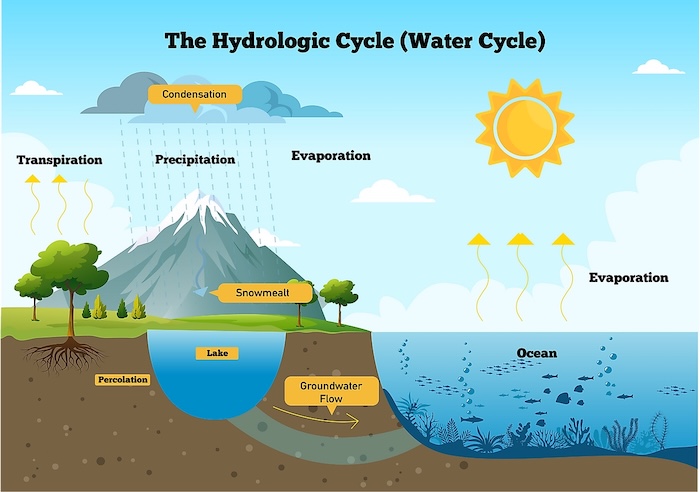

Probablement, vous avez déjà appris à propos du cycle de l’eau au cours de vos années scolaires. Le cycle de l’eau, également appelé cycle hydrologique, est un processus naturel par lequel l’eau s’évapore des masses d’eau comme les lacs, les rivières et les océans, monte dans l’atmosphère, puis redescend sous forme de précipitations telles que la pluie, la neige et la grêle.

Cela implique que l’eau disparue des étangs et des lacs à cause de l’évaporation est renouvelée par les précipitations et d’autres sources d’eau. Des techniques comme le remplissage par les rivières et la construction de barrages peuvent être utilisées pour renouveler l’eau dans les lacs, afin de prévenir leur épuisement. Il convient de noter que certaines masses d’eau douce peuvent s’épuiser au fil du temps si le taux de renouvellement est de manière significative irrégulier.

La raison pour laquelle l’eau d’un lac ne s’infiltre pas sous terre

Maintenant, il est clair qu’un niveau d’eau de lac ne baisse généralement pas de manière significative en raison de l’évaporation, mais pourquoi l’eau ne s’infiltre-t-elle pas sous terre ? Pourquoi l’eau ne s’infiltre-t-elle pas spontanément dans le sol ?

L’infiltration de l’eau d’un lac dépend de la structure du terrain sous-jacent. Lorsqu’un lac a une profondeur importante, cela est généralement dû à la présence de couches imperméables comme de l’argile ou des roches au fond du lac, empêchant ainsi l’eau de s’infiltrer. De plus, il ne faut pas oublier qu’il existe une limite de saturation pour le sol. Le terme « saturation » décrit la situation où une matière ou un matériau atteint sa capacité maximale d’absorption ou d’inclusion d’une substance particulière.

En raison du flux constant d’eau, le sol sous les lacs devient saturé et atteint un point où il ne peut plus absorber d’eau supplémentaire. Il est important de noter que différents types de sol ont des taux de filtration différents. Plus les particules du sol sont grosses, comme on l’observe dans le sable, plus le taux d’infiltration est élevé. De plus, de nombreux lacs naturels se forment à basse altitude, ce qui leur permet d’avoir un apport en eau provenant des eaux souterraines, ce qui est un autre avantage.

En résumé, l’infiltration de l’eau dans le sol se produit, mais il existe un seuil de saturation où le sol devient complètement saturé et ne peut plus absorber davantage. L’eau doit passer par un processus graduel d’évaporation suivi d’une régénération.

En général, lorsqu’un plan d’eau dispose d’une quantité suffisante d’eau et qu’il a mis en place divers mécanismes pour se renouveler continuellement, il est peu probable qu’il disparaisse dans un avenir proche.